昭和四十年代半ばから数年にわたって、長野市内の旧市街地は大型店出店のラッシュで、長崎屋、ユニー、西友ストアなどにつづいて、五十年(一九七五)五月にはジャスコが、翌年春にはダイエーがオープンした。

長野市などが五十一年三月におこなった市内商店街の歩行者通行量調査の結果によれば、通行量のトップは大型店を結ぶ南北石堂境で、これに通称長野銀座(新田町交差点)、南石堂・末広町などがつづき、権堂町は五位に転落した。通行量のトップは、ながの東急から通称二線路通りを経て中央通りと交差する、南北石堂町の境で、六万一四〇〇人、五位の権堂町は四万一〇〇〇人であった。このように前回調査の四十八年ごろから目立ち始めた長野駅付近への歩行者集中傾向がはっきりでた。ながの東急(昭和四十一年駅前進出)をはじめとして大規模店があいついで駅周辺に進出し、客の流れが駅前に移動した。

長野駅に近い二線路通りや何の変哲もなかった国鉄長野駅西口近くの裏通りが、四十年代半ば以降、若者の街に変身した。二線路通りのたった二三〇メートルの両側に、東京直送の商品をそろえた店やファッションビルがならんだ。六十年四月初めには、駅ビル「MIDORI」が開店し、ながの東急は増床(別館建設)を計画し、駅前の商業集積をいっそうすすめることになった。

長野市の中心部に客が奪われている現実のなかで、篠ノ井青年会議所が魅力ある町づくりのために、五十年に買い物動向調査アンケートを実施した結果、おもな買い物場所について、高級用品、呉服、贈答品などを旧市部で買い、逆に、荒物、食料品、文具類などは地元が優位と答えている。

こうした動向にたいして、五十三年六月二十日にイトーヨーカドー長野店がオープンした。この開店に合わせ、イトーヨーカドー前の広場には三〇店の権堂商店が、テント張りの特設売り場を出店し、商店街あげての歓迎ムードであった。午前一〇時のオープンには客の列が三〇〇メートル以上つながり、権堂のアーケード街は人の波で、「これで権堂に活気がもどる」と当時の商店主らは安心した。

駅前集中傾向を食いとめるため、五十八年から長野市は善光寺周辺の各地区の商店街診断をすすめてきた。その結果、善光寺表参道としての機能低下、歩行者空間の狭さ、経営意識のばらつき、商店街としての演出不足などが問題点としてあげられた。近代化に向けては、土蔵造りの建物を中心に修景を保存し、民芸館、ギャラリーなど若者が集まる施設の積極誘致など、全体として表参道復権の方向が提起された。こうしたなかで、翌五十九年、一〇〇年以上の歴史をもつ大門町の老舗(しにせ)書店が、経営不振から店舗経営に一応の区ぎりをつけた。書店や雑誌スタンドの乱立などの過当競争や、夕闇がせまるころになると客足がとだえる、という街の変化に耐えきれなくなっていた。

長野市内の卸売業を業種別にみると、農畜水産物、機械器具、食料飲料が上位をしめ、その商圏は県内はもとより上越地方にもおよんでいた。その後、高速交通網の整備により、県下卸売業務の拠点として、シェアの拡大が望まれたが、市内には二つの流通拠点があった。その一つは、長野中央市場団地で、昭和四十年に青果物・水産物市場が集団化し、地域住民の生鮮食料品供給の近代的流通基地として成果をあげてきた。ただし、すでに四十五年ごろには移転の話が持ちあがっていた。もう一つは、市内に散在していた一般雑貨等の卸売企業三一社が、敷地建物の狭さなどにより、事業規模の拡大、販売活動に支障をきたしたため、昭和四十八年から市内川合新田の長野アークスを卸売業の拠点として機能拡張と商圏拡大をはかってきた。

長野市は、商業統計調査結果(五十七年六月、全国調査)の概要をまとめた。三年前の五十四年調査に比べて、人口増加率の高い市街地周辺部を除いて、全体で小売店数はわずかに減少した。これにたいし、年間の販売額は約四〇パーセント上昇し、うち卸売業は初めて一兆円をこえた。とくに、売場面積五〇〇平方メートルから一五〇〇平方メートルのスーパーなど、第二種大規模小売店舗は六〇パーセント以上の売上増加を示した。

地区別に見ると、人口が急増している古牧や芹田など旧市街地周辺と、更北地区で卸売業、小売業とも店舗数、販売額が前回を上回り、ドーナツ化現象のはしりを反映しているのが特徴的である。この時期、五十五年十一月時点で、売場面積五〇〇平方メートル以上の市内大型店総数五八店のうち、犀川以北の旧市内は四三店におよび、すでに満杯状態になっていたのにたいし、犀川以南の川中島、更北地区はわずか八店にすぎず、格好の進出先となっていた。

平成十一年(一九九九)で、売場面積五〇〇平方メートル以上の店舗が一〇店以上になる地区をあげると、旧市内では古牧一六店、若槻一二店と、郊外に集中する傾向が明らかないっぽう、川中島一五店(うち御厨九店)、更北一八店(うち稲里六店)にたっしている。逆に、篠ノ井は七店、松代は二店にすぎない。

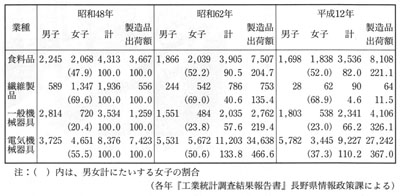

長野市工業の変化を、男女別従業者数と製造品出荷額の推移(表24)でみると、軽工業の食料品は出荷額で二倍となっているが、従業者数では一、二割減、繊維製品はまったく消滅にちかい。重工業の一般機械器具では出荷額の伸び率は三倍になっているが、従業者は半減しており、いちじるしい生産性の増加をあらわしている。また、市内最大の産業である電気機械器具では出荷額は昭和六十二年の四・七倍にまで増大したが、平成十二年には三・七倍に減っている。そのなかで従業者数は一・三倍(昭和六十二年)、一・一倍(平成十二年)の推移をしめしているが、合理化・機械化によって女子の割合は大幅に低下している。とりわけ、バブル崩壊以後の人数と割合の変化が大きい。

長野市の主要産業を平成十二年の製造品出荷額などからみると、第一位は電子計算機・同附属装置、第二位はスイッチング電源・高周波組立部品・コントロールユニット、第三位は集積回路である。昭和五十二年当時の第一位は現在と同様、電子計算機であるが、第二位ラジオ受信機・テレビ受信機、第三位印刷であった。したがって、今日の長野市の工業はIT産業化の色彩がこく、その景気動向に大きく左右される経済構造になっている。

長野市商工業振興条例は、昭和四十五年(一九七〇)四月から施行された。しかし、四十年代は地価がかなり上がったいっぽう、公害にたいする住民の警戒心が強かった時代背景などもあって、同条例施行後に市内へ進出した企業はわずか一社(四十五年六月)にすぎなかった。こうしたなか、五十六年から商工業関係者らの間に「若者を引きつけ活気ある都市づくりをするためには工業団地が必要」との声が強まり、同時に市内住工混在の解消に重点をおいて、条例を見直す機運が高まった。工業団地としては、昭和三十八年三月に分譲した長野市北長池の長野木工団地(九・八ヘクタール、一四区間)があったにすぎない。

そこで、市は大豆島東団地(住宅地)一角の市有地に、工場を誘致する方針をかため、五十六年十二月、団地住民を対象に説明会を開いた。ところが、住民からは反対の声があいついだ。大豆島東区は公営住宅など団地造成がすすんで、八月に発足したばかりで、大豆島地区と市が結んだ工場誘致の協定内容を知らない人が多かったこともあり、工場よりスーパーマーケット誘致など、生活環境整備を期待する向きが強かった。これにたいして市では、工場誘致は働く場所の確保、地域発展につながるとして地元に理解をもとめた。

長野市は風間地区と若里地区で計画をすすめてきた工業団地を、それぞれ五十九年五月に分譲することにした。風間地区の東部工業団地は開発面積五・七ヘクタール(分譲面積三・八ヘクタール)で、このうち〇・八二ヘクタールほどは、市役所第二庁舎建設計画とのからみで移転する製粉工場の代替用地にあてた。残りを二二区画にわけ分譲した。若里地区に新築中の長野赤十字病院の、市道をはさんで東側の市有地三・五ヘクタール(分譲面積二・六ヘクタール)に二二区画を造成した。いずれも市街地での住工混在状態の解消を目的としたもので、市は、分譲条件の一つに移転後の跡地を工場としないことなどを盛りこむことにした。

工業団地分譲の申し込みをしめきったところ、中央道長野線須坂長野東インター予定地に近い東部工業団地は、予想をはるかに上回る二・五倍の競争率になった。いっぽう、地価が東部工業団地に比べてかなり高い若里工業団地も分譲予定数をこえており、高い人気があった。用地価格は三・三平方メートル当たり、前者が一六万九六〇〇円、後者は二五万五四〇〇円であったが、五〇〇〇万円をこえる分については三割を市が助成した。企業側は契約に当たっては、一年以内に工場の建設に着手し、三年以内に操業するなどのきびしい条件がもとめられた。

その後、北部(大字穂保、開発面積五・八ヘクタール、分譲平成二年)、大豆島東(大豆島、七・五ヘクタール、平成四年)、松代西寺尾(西寺尾、〇・七ヘクタール、平成五年)、綿内東山(若穂綿内、七・〇ヘクタール、平成八年)などの各工業団地が分譲された。しかし、売りだされた綿内東山工業団地(三三区画)は七区画一・七ヘクタール分が売れのこり、平成十四年現在でも完売のめどは立っていない。高速道インターチェンジ開設などによる新たな利便性を、産業基盤強化につなげたいとして造成されたが、それは地価の上昇をもたらした。販売価格は一平方メートル当たり七万円(平成十四年現在、五万円前後に引下げ)となり、関東近郊の工業団地なみの価格になっている。