昭和四十年代には、家庭や学校の生活のなかで、不満や精神的不安定感を鬱積(うっせき)するようになった子どもたちの問題行動が、東京など大都市にみられるようになった。この子どもたちはともすると群れをなして、気に入らない仲間や友だちをいじめたり、暴力行為にはしったりすることが多かった。また、「登校拒否」(当初は「学校ぎらい」といわれ、その後「登校拒否」の呼称が定着していたが、昭和六十年代からは「不登校」と呼称が統一)になったり、いじめに耐えられなかったりする子どもたちもふえていった。やがて、子どもたちを取りまく問題は、いっそう顕著になり多様化して全国的にみられるようになった。

長野県内でも四十年代から、「学校ぎらい」の事例は小学生に三〇人前後、中学生に七〇人前後みられた。五十年代には市内でも、中学生に三〇人前後みられ、小学生にもみられるようになった。高校でも、非行が多発しはじめた五十三年(一九七八)ころから、全日制課程では非行事例とからまった中途退学者数が急増するようになった。

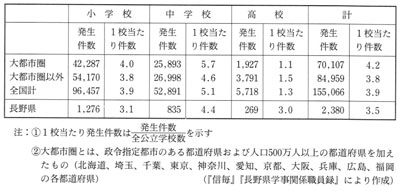

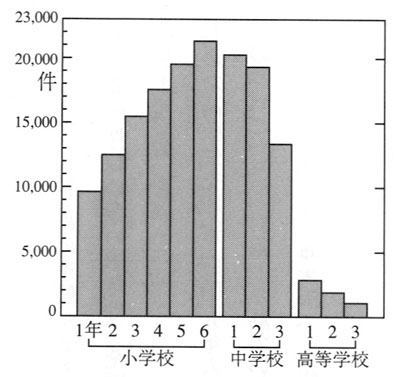

学校での「いじめ」が各地から報じられ、死者が出るような社会問題になってきたため、文部省では六十年十月、指導体制の総点検と実態調査を、全国の都道府県教育委員会などに指示した。現長野市域の結果は残されていないが、新聞によると全国のいじめは表16・図10のようになっている。いじめの受けとめには、各人・各学校による差があり、氷山の一角との声も聞かれた。いじめの内容として県内の小学校では、①ひやかし、からかい、②仲間はずし、③暴力、中学校では、①ひやかし、②ことばの脅(おど)し、③暴力、④仲間はずし、高校では、①ことばの脅し、②暴力、③ひやかし、が上位であった。県下でいじめの事例があると答えた学校は、小学校五八パーセント、中学校六八パーセント、高校六九パーセントであった。また、発生件数の多い学年は、全国では小学校五年から中学校二年までであったが、県内では中学校一、二年生がピークであった。

六十年代には、いじめられた同級生がいじめた高校生を殺害(五十九年大阪)につづいて、いじめられたことを苦に中学生が自殺(六十年福島)、クラスでの葬式ごっこの対象とされていた中学生が自殺(六十一年東京)、平成になってからも、いじめと暴行により女子中学生が死亡(三年大阪)、上級生にマット巻きにされた中学生が死亡(五年山形)など、深刻な事件が発生した。

長野市でも、高校で爆破未遂事件(昭和六十年)や、中学二年生が、「どうしてこの世に、いじめがあるの?」といじめを訴える遺書を残して自殺(六十二年)があった。翌年・翌々年にも、中学生のいじめによる転校や、いじめもかかわる自殺があった。教育関係者ばかりでなく一般市民も、大都市の学校のこととばかりと思っていた問題行動や命にかかわるようないじめが、身近なところにも進行していたことに衝撃(しょうげき)を受けた。さらに、中学三年生が学年集会に乱入し、三人の教師に乱暴(一人負傷)する事件(六十二年)もおきた。

県内でも校内暴力対策に悩んだ教師の自殺などもあって、新聞紙上では「教育の荒廃の進行」と叫ばれ、学校・教師の指導力の向上や意識改革による「開かれた学校づくり」が、いっそうもとめられるようになった。

その後もふえてきた子どもたちのいじめの事例調査から、県内でもつぎのようなことがみられた。①ことばによるいじめは、本人がいやがるあだ名呼び、冷やかしやからかい、脅し、②行動によるいじめは、学用品や持ち物隠し、たかり、暴力、③人格を傷つけるいじめは、仲間はずし、発言封じ、集団による無視、など多様で以前より陰湿な形で、複数の仲間からくり返しておこなわれていた。本人や事実を知った友だちが担任などに訴えると、「チクった」(告げ口した)といってよけいにいじめられた。そのため、いじめを受けた本人が他の人に打ちあけて話すこともできず、一人で悩みこむことが多かった。そのため、いじめを受けている子どもたちには、つぎのようなようすがみられた。①イライラして反抗的になる、②学校や友だちのことを、話題から避けようとする、③起床・食事・入浴などの生活リズムが乱れる、④持ち物が壊されたり、傷つけられたりしている、⑤体の不調・心身症状を訴える、などである。

また、いじめは、教師のいないときや、人目につかないトイレ・建物のかげなどでおこなわれるため、教師は情報をなかなかつかめなかった。学校ではいじめの情報をつかむと、学級担任と生徒指導主事が中心となって事実確認をし、生徒指導係・学年会の協力を得て対応をした。いじめた側に問題があるとして指導すると、指導された生徒が反発したり不満から暴力騒ぎになったりすることもあって、指導は慎重におこなわれたが困難がつづいた。こうした陰湿ないじめの全国的発生のなかで、文部省・県教委・市教委・校長会・教職員団体・青少年問題協議会などでは論議をし、指導・相談態勢の見なおしと対策に取りくんだ。学校と保護者は協力して、子どもたちの気もちを理解するようにつとめ、県教委では生徒指導係の新設(昭和六十一年四月)、研修会や検討会議を開催した。そのほか電話相談の開始(県教組)、教育相談所の開設(高教組)などもあり、いじめへの取りくみは、連携をとって本格的におこなわれるようになった。

しかし、いじめの受けとめ方には人による差が大きく、事例の掌握ができにくかった。県教委は平成六年、いじめのとらえをつぎのように統一して、調べるようになった。それによると、「いじめとは、自分より弱い相手にたいし一方的に、身体的心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」であった。

長野市では、昭和五十七年四月に開設された長野市教育センター内で、少年補導センターが少年相談などに応じていた。六十年度には少年相談のうち、いじめ等に関するものがもっとも多かったと報告されている。平成六年度以降の、市内のいじめの発生件数・発生率は、全県の傾向と同じように波を打ちながら減少方向に向かっている。

昭和四十年代、「学校嫌い」としてあつかわれた不登校事象は、五十年代は「登校拒否」としてあつかわれている。登校拒否児童生徒の状態は一様ではなく、多様なあらわれ方をした。たとえば、

①朝、登校時刻が近づくと、発熱・頭痛・腹痛・めまい・嘔吐(おうと)などがでる。学校へ欠席連絡をしてようすをみていると、学校の活動が始まったころになるとおさまり、ふだんとかわらない生活ぶりになる。

②前日の夜までは、「明日は学校へ行く」と家族とも約束し、学用品や持ち物をそろえて登校の準備はできているのに、朝になると、登校を渋って泣きわめいたり座りこんだりして登校できない。

小学生のなかには、家を元気にでて行くが、校門の近くになると足の動きが重くなり、校地内へ入れなくなる。泣きわめくが、学級担任が迎えて教室へ連れていくと、あとはみんなと一緒になって学校生活を過ごす例もみられた。

③生活リズムが昼夜逆転し、夜遅くまで起きているため、朝の登校時刻には眠っていて起きられない。

④自分の部屋に閉じこもっていて、訪ねてきた学級担任をはじめ他の人との接触を避けようとする(ときには家族とも接触を避ける)。

⑤家族の気にさわる言動にたいしては、投げる・殴る・蹴る・叩く・破る・こわすなどの暴力(家庭内暴力)をふるうが、家の外にはなかなか出ようとしない、などであった。

このような事例にたいして、市内のある中学校では生徒指導主事を中心に、つぎのような対応をとっていた。

①学級担任が毎朝迎えに家庭を訪ねる。

②学級の子どもたちに、登校時に誘ってもらうようにする。

③学級担任や学級の仲間たちが、手紙や連絡を書いて届けたり、電話をかけて話したりする。

④家庭でも、教育相談機関や医療機関を訪ねて相談し、指導・助言を得て実行につとめる。

⑤学級担任が家庭訪間をし、親と懇談をして児童生徒の状況や親の気もちを聞いて理解につとめる。あわせて、登校拒否児童生徒を抱えこんだ親が耐えきれなくならないように、親の意見を受けいれながら助言したり励ましたりして、学校と家庭の一体感を保つようにする。

しかし、学校でも家庭でも原因がつかめず、有効な打開策もなく、いろいろと対処法を模索し事例研究をすすめた。六十年以降も引きつづきふえ、平成年代になると人数も多くなったことから、新聞紙面でも取りあげられることが多くなった。呼称は六十年代末には「不登校」と統一されたが、不登校のきっかけについての県教委の調査では、①思いあたることがない、②本人にかかわること、③親子関係、④友人関係、などの割合が高かった。不登校は、集団生活になじめなかったり、人との関係で緊張したりするという、対人関係がにがてな子どもたちに目だった。このようなことから県教委は、「さまざまな要因が複雑にからみあい、原因の特定は困難」としていた。その対応策についても、「成長の一過程ととらえ、子どもの自発的な発言や行動を辛抱強く待ち、あせって登校させようと急がない」(県教育センター)という考え方が、平成元年ころには県下の学校に広がりつつあった。

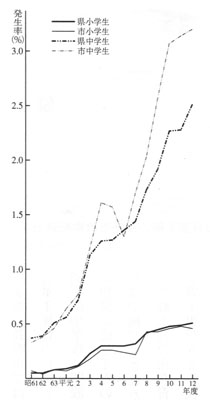

昭和六十年代以降における、長野市の在籍児童・生徒数にたいする不登校生の割合は、図11のように、小学生では県平均をやや下まわる程度であるが、中学生では県平均を上まわる状況がつづいている。これにたいして市教委では、県教委の協力を得て、子どもたちの心の居場所となる温かな人間関係をつくり、自由な雰囲気のなかで自立心や社会性、学習意欲を育てようとして、つぎのようなことを実施している。

①各学校で不登校対策委員会を設けて、学級担任・生徒指導主事・養護教諭などのチームで、個別指導や家庭訪問を中心とした指導をつづける。

②心の相談員(小学校)・心の教室相談員(中学校)やスクールカウンセラーが連携して、児童・生徒への対応をすすめ、専門的立場からの個別指導も継続する。

③平成三年度の犀陵中学校をかわきりに市内六地区に、通いやすさに配慮した中間教室(四年四月県教委から中間教室への通室を出席扱いとする方針がだされた)を設置して、集団への適応指導と相談活動をおこない、学校復帰に向けて支援をすすめる。

④チームティーチング・選択履修幅の拡大などのための教員配当を得て、少人数学習集団指導や複数教師による学習指導をすすめ、より大勢の教師で指導にあたれるようにする。

⑤十一年九月には、市城山分室(NHKあと)に教育相談センターを開設した。そこには、電話や面接による相談窓口指導員、学校を訪問して相談にのる学校訪問相談指導員、子どものところへでかけて支援するボランティアの家庭訪問相談員、電話相談に応じる電話相談員を置いている。

各学校にはこのほか、登校はしても授業教室には行けずに、大半を保健室で過ごす「保健室登校」と呼ばれる児童生徒がいるため、不登校生と同様に全校体制を組んで指導がつづけられた。

また、長野市では、ことば・肢体不自由・情緒・知的等の障害をもつ児童生徒について、教育相談をつづけている。これは昭和五十四年六月鍋屋田小学校に開設され、指導主事や相談専門委員が親や学級担任からの相談に応じるものであった。初年度は、一八六件についてくりかえし相談や検討がされた。五十七年からは、鶴賀(南部小学校に隣接)に設置された長野市教育センター内で、相談をうけるようになった。常駐の指導主事四人と学校から出張する相談専門委員十数人が対応する相談件数は、六十一年度には四八七件とピークに達した。その後は徐々に減少し、平成五年度からは二〇〇台半ばで推移している。相談の主なものでは、知的障害にかかわるものが、三分の一から二分の一をしめている。不登校や自閉症などに関しては、毎年五、六十件、注意欠陥多動性障害や学習障害についても、十年度以降は、年間三〇件前後が相談にかけられていた。

学校における実際指導は、個々の障害に応じて特殊学級や普通学級の担任が、親と連携をとりながら指導にあたったが、複数の子どもたちの多様な障害や心を理解して、指導にあたることの困難さが指摘された。さらに、十年度ころからは、子どもたちの行動に落ち着きがなく、教室での授業が成立しないことも目につくようになった。このようなことから、地域の教育力による家庭の教育力の補完、教師の指導力の向上、子どもたちの居場所のある学校生活、学校評議員制などの開かれた学校づくりが、一段とはかられるようになった。

そのほか、児童虐待は県内でも急増しており、平成二年度二三件、十年度一四八件から十三年度には三五五件の発生となった。その八割は実父母によるもので、身体虐待(ぎゃくたい)四八パーセント、保護の怠慢・拒否三九パーセントと報じられている。市域でも、中央児童相談所・福祉事務所などの関係機関と、密接な連携がはかられるようになってきている。さらに、病気で長期入院中の子どもたちのためには、ボランティアの訪問学習指導の会が、病院を訪ねて個別に学習支援する活動を、四年二月からつづけている。十三年度には、市の制度として位置づけられ、市内の病院で三週間以上にわたって入院する子どもたちには、児童および保護者の希望により、訪問学習指導員が病院に派遣されて、退院後の学校復帰に向けての援助がつづけられている。

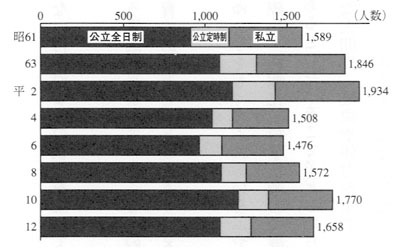

高校では、図12のように、増減をくりかえしている中途退学者への対策をもとめられた。中途退学の理由は、不本意入学・無目的入学・不登校などによる学校生活や学業への不適応が半数近くをしめ、進路変更、学業不振、問題行動などがそれにつづいていた。中途退学者の多くが、入学した一年次であり、また、公立全日制課程では八年度以降一〇〇〇人をこえる状況がつづいている。このようなことから、中学校での個に寄りそった適切な進路指導や、高校の教育課程をふくめた受けいれ態勢の改善がもとめられ、対応がすすめられている。