神護景雲(じんごけいうん)二年(七六八)、水内(みのち)郡の倉橋部(くらはしべ)広人は私稲六万束を出して百姓の負稲を償(つぐな)った(『続日本紀(しょくにほんぎ)』)。稲一束はほぼ米二升(三・六リットル)にあたる。一束の収穫を得られる土地を束把刈(そくはかり)、略して単に刈ともいう。権堂・問御所などでは、一反(一〇アール)を四〇刈として計算していた(「地方凡例録(じかたはんれいろく)」)。善光寺領では町・反などの単位を使用せず、刈だけを使用したが、刈はほぼ七坪ほどにあたっていた(『長野市史考』)。これがただちに奈良時代に当てはまるかどうかわからないが、六万束は、ほぼ一五〇町歩(一四九ヘクタール)の年間収穫量にあたる。信濃国の正税(しょうぜい)(国の正倉に納められた税)の定額は三五万石で、広人が拠出した稲はその六分の一にあたる。このような巨額な稲を支出できる田は善光寺の東から南へ広がる水田地帯しか考えられない。

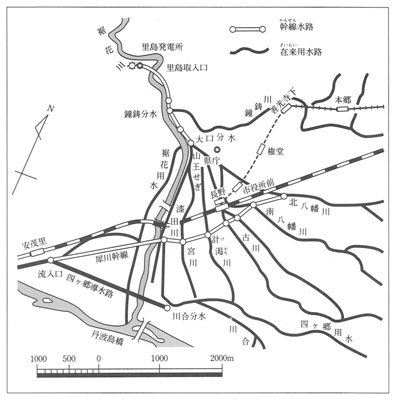

この水田を潤している用水の主なものは鐘鋳堰(かないせぎ)・八幡(はちまん)堰・山王(さんのう)堰で、いずれも裾花(すそばな)川から引いている。

一般的には、堰は「せき」と読み、「用水取入れのため水をせき止めたり、水路の水位・流量を調節したりするために、水路中または流水口に築造した構造物」(『広辞苑』)である。ところが、善光寺平では用水そのものを堰(せぎ)と呼び、「鐘鋳堰組合」が現存している。裁判所の判決文などにも「鐘鋳堰」「八幡堰」の語が使われている。用水をなぜ「せぎ」というのか、それがどの範囲に通用する方言なのか、よくわからないが、ここでは一応慣例に従って鐘鋳堰・八幡堰の語を使用することにする。なお、当地方では標準語の堰(せき)に当たるものを簗手(やなて)といい、分水口を土居(どい)という。これは分水施設のある大きな分水口である。