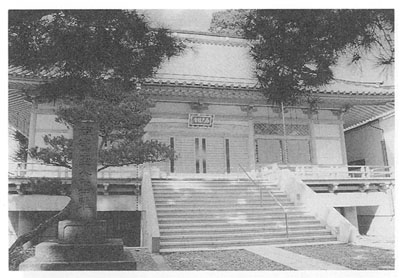

西光寺(さいこうじ) 真宗西派 南高田 ①本尊 阿弥陀如来(あみだにょらい) ② 山号 雀森山(じゃくしんざん) ③由緒 創建は、山崎兵庫頭宣孝(ひょうごのかみのぶたか)が親鸞(しんらん)に帰依し慶信坊の法名を賜り、親鸞の命を受け嘉禎(かてい)元年(一二三五)十月高田山崎に一寺を建立し開基となった。本尊の裏書きには本山実如(じつにょ)(蓮如の子、一五二五寂)の銘書がある。文亀(ぶんき)二年(一五〇二)寺堂が荒廃したため、慶栄(けいえい)によって再建された。天正(てんしょう)八年(一五八〇)石山合戦時、本願寺に米二一俵を寄進した。川中島合戦には信玄も禁制を与えている。鐘楼には宝永(ほうえい)年間(一七〇四~一一)の棟札がある。寺のすぐ南は段丘の崖で低くなっていて、俗に山崎の渡し跡といわれ、裾花川乱流時代の名残がうかがわれる。現本堂は平成六年(一九九四)に改築された。

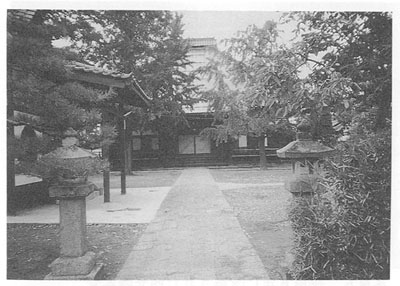

光蓮寺(こうれんじ) 真宗東派 西尾張部 ①本尊 阿弥陀如来 ②山号柳原山(りゅうげんざん) ③由緒 開基は源頼信の子孫井上頼綱(よりつな)の二男頼光である。建久(けんきゅう)四年(一一九三)延暦寺で得度し、のち下総国(しもうさ)磯部に移りすんで、親鸞の法弟となった。寛喜(かんぎ)三年(一二三一)に、水内郡高田西久保に一寺を創建し、勝善寺と称した。八世了慶が本願寺に詣で、蓮如から自筆奥書きの聖教を拝領した。一一世了順のとき、川中島合戦の難をのがれ現在の南西の地に移った。石山合戦にさいし了順は中俣の勝善寺教了とともに参戦し戦死した。一二世行心のときその功を賞せられ教如から蓮如の一字を賜り光蓮寺と改称した。寛文(かんぶん)十年(一六七〇)と享保(きょうほう)十九年(一七三四)火災にあい、寛保(かんぽう)二年(一七四二)現在地に再建された。境内の太子堂には、寛政(かんせい)九年(一七九七)江戸より勧請(かんじょう)した運慶作といわれる聖徳太子像を安置し、世に「経読(きょうよ)みの太子」といわれる。『住吉(すみよし)物語絵巻写本』などがある。

蓮證寺(れんしょうじ) 真宗東派 南長池 ①本尊 阿弥陀如来 ②山号 渡辺山(わたなべさん) ③由緒 寛喜三年光蓮寺の塔頭(たっちゅう)であった。のち、光蓮寺とともに西尾張部に移転した。宝暦(ほうれき)十一年(一七六一)に光蓮寺の境内に建立され寺門繁栄した。明治十二年(一八七九)五世法剣のとき、ゆえあって現在地に移った。

宝樹院(ほうじゅいん) 浄土宗 平林 ①本尊 阿弥陀如来 ②山号 七重山(しちじゅうさん) ③由緒 創建は大永(だいえい)二年(一五二二)といわれる。永禄(えいろく)年間(一五五八~七〇)に甲越の戦禍で焼失した。のち、数年にして再建された。弘化(こうか)四年(一八四七)の地震に本堂を残し諸堂・寺宝などを失った。平林本城主原美濃守奥方の位牌(いはい)などがある。山門前の腹籠観音堂は安産の観音として知られている。

万行寺(まんぎょうじ) 真宗西派 南高田 ①本尊 阿弥陀如来 ②山号 雀森山 ③由緒 創建は宝永六年(一七〇九)で、現本堂もそのころのものといわれ西光寺から受領した。明治十年独立し、本山末となった。

雲照寺(うんしょうじ) 曹洞宗 西和田 ①本尊 釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ) ②山号 和光山(わこうざん) ③由緒 開山は信叟寺(しんそうじ)三世宗憧(そうどう)で、元和(げんな)年間(一六一五~二四)に創建。宗憧は長篠の合戦にも参加したという。