近世後期、善光寺平の川北は木綿の産地、川南は生糸の産地で、木綿はおもに善光寺町に、生糸はおもに松代町に集められた。慶応(けいおう)元年(一八六五)の松代藩各産物会所(二三ヵ所)の扱い高のうち、篠巻(しのまき)(綿糸の原料)は隣村の南長池会所が全体の四四パーセントを占めていた。大豆島村では安政(あんせい)四年(一八五七)に畑三四七石のうち木綿が二〇九石と六〇パーセントを占めていた。明治十三年(一八八〇)当時も、五万三〇〇〇貫(一九九トン)の産出があった。しかし、木綿作はその後急速に衰え、養蚕がそれにかわるようになった。

天保(てんぽう)九年(一八三八)当時、松代産物会所に登録されている繭仲買が一人大豆島にいたから、そのころには養蚕が始まっていた。

明治十三年には大豆島村で繭一六八石余、蚕種一八一四枚の産出があり、繭は長野・須坂へ、蚕種は越後・上野・甲斐へ売っていた。風間村では繭一〇一九貫(三・八トン)、蚕種二三九六枚が産出され、蚕種では大豆島を上回っていた。蚕種は横浜へ移出された(町村誌)。蚕種はその後もさかんに製造され、明治三十八年には製造業者が一三〇戸にも達したが、しだいに技術が高度になり、昭和初期には四、五戸となり、戦時下、蚕種協同組合高水社に統合された。

養蚕業は明治末ころからますますさかんになり、全戸の約六割が養蚕農家となり、大豆島は蚕の本場といわれた。「ままよ大豆島蚕の本場娘やりたや桑つみに」(大豆島甚句)とうたわれたほどだった。大正八年ごろが全盛だったが、同九年の暴落、昭和二年の大凍害、ひきつづいて昭和恐慌の嵐に見舞われ、大正八年に一貫目一一、二円だった糸価が昭和七年には一円八〇銭に下がり、養蚕農家は大打撃を受けた。

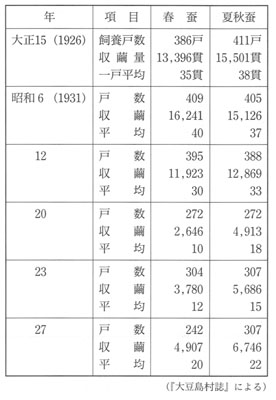

大正末年ごろは全世帯の七割が養蚕農家たった。昭和二十七年にも七五五戸中三〇七戸、約四割が養蚕農家だった。収繭量(しゅうけんりょう)は春蚕(はるご)、秋蚕(あきご)あわせて、大正十五年には二万八八九七貫(一〇八・四トン)、一戸平均七三貫「二七四キログラム)、昭和二十七年、一万一六五三貫(四四トン)、一戸平均四二貫「一五八キログラム)だった。

大豆島は畑が多く、砂壌土で桑畑に適していたので、大規模の養蚕ができ、蚕種業者は横浜・東京ほか各地へ出張することが多く、都会の気風ももちこまれ、「江戸の大豆島」ともいわれた。