安茂里地区の白土については、すでに宝暦(ほうれき)十三年(一七六三)刊の平賀源内『物類品騭(ぶつるいひんしつ)』に、「ヤキモノニ用ウル色白キ土」「信濃水内(みのち)郡小市(こいち)村産上品色至テ精白ナリ」と書かれ、最初は陶土として利用されたが、長つづきはしなかったらしい。かわって明礬(みょうばん)を製造し、薬品・染色・皮なめしの材料として利用するようになった。

明和(めいわ)九年(一七七二)には、善光寺町後町の茂左衛門が小市村の明礬を売買したいという願書を出している。天保(てんぽう)二年(一八三一)には明礬採取を渡世とするものがおり、同十二年には、犀沢の三ヵ所へ釜を築いて六人が明礬を採取していた。明治十五年の『安茂里村誌』には、「明礬九百貫 質中等 長野町へ輸出す」と記されている。

明礬以外には、穀物の早搗(はやづ)き粉・金物の磨き砂・陶器の表掛(うわが)け粉・石筆(チョーク)の材料などに利用された。なかでも早搗き粉への利用は白土の需要を飛躍的にのばした。江戸時代末ごろ、水車小屋の米搗き臼(うす)のなかへある男がいたずらに白土を投げ入れたところ、思いがけず早く搗きあがったのにヒントを得たという伝承がある。

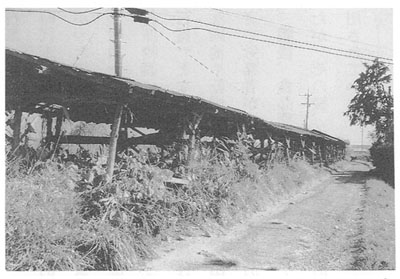

明治十年の内国勧業博覧会に、岡村伴右衛門が白土から石筆を製造して出品し、褒賞を受けた。同年の安茂里村産物調によると、「石筆中等二万本、磨砂上等五百貫、明礬中等九百貫、穀物早搗粉千二百貫、陶器表掛粉三百貫」となっている。白土の製法は、最初は岩をきねで砕き、水を注いで沈殿させる方法で、小市の沢沿いには沈殿池や乾燥小屋が並んだ。明治中期から昭和初期にかけては、「天秤(てんびん)棒一本あれば稼げる」といわれ、運送業者や労務者が流入して、小市地区の人口は増加した。

戦後、食品衛生法の制定によって搗き粉としての発売は禁止されたため、石けんなどの増量剤として利用されたが、その後、磨粉(みがきこ)・農薬や肥料の増量剤・焼き物のうわぐすり・クレンザー・コンクリートの混和剤などに利用されている。