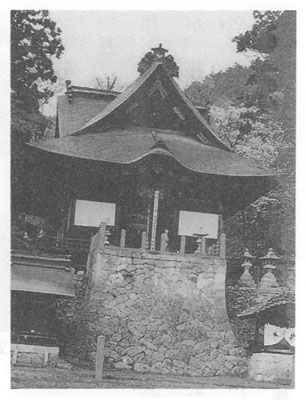

長谷寺 長谷 真言宗 ①本尊 観音堂十一面観音、本堂大日如来(大日如来) ②山号 金峰山 ③由緒 奈良県桜井市にある長谷寺の「長谷堂寺縁起」のなかに白助(しらすけ)の翁(おきな)の説話がある。それによると允恭(いんぎょう)天皇六世の孫白助翁が、姨捨(おばすて)山のふもとに流罪となっていた。父母の菩提(ぼだい)を弔(とむらう)うために、千日の湯施行(ゆせぎょう)をおこない、また毎日一本の卒塔婆(そとば)をつくって供養していた。成就したのち善光寺に参拝し、大和の長谷寺に修行にいく。その帰途初瀬の里から妻を娶(めと)って故郷に帰った。父母の菩提と長谷観音への感謝のために、十一面観音像をつくり寺を建立した。『大いなる物語』には四宮(しのみや)庄の荘園領主仁和寺(にんなじ)側からこの説話がもたらされ、また、長谷寺は四宮庄の在地領主によって建立されたと考えてよいとしている。寺伝では承和(じょうわ)五年(八三八)寺平から現在地に移したという。養和元年(一一八一)横田河原(よこたがわら)の合戦のとき木曾義仲軍によって伽藍(がらん)を焼失、以来百余年荒廃していたが、正応(しょうおう)三年(一二九〇)北条貞時が寺領を寄進、僧真海が再興した。慶長(一五九六~一六一五)のはじめころ、徳川家康が一五石を寄進した。その後一時無住となり寺宝や古文書等を失った。そののち松平忠輝か祈願寺と定め籾(もみ)一〇俵を寄進、寛文(かんぶん)十二年(一六七二)観音堂再建、元禄四年(一六九一)子安堂、延享(えんきょう)三年(一七四六)本堂、安永四年(一七七五)仁王門、文久(ぶんきゅう)三年(一八六三)庫裏(くり)を再建した。信濃三三番霊場一八番札所である。昭和九年(一九三四)裏山から仁平(にんぴょう)元年(一一五一)七月三日銘が刻まれた銅製経筒(きょうづつ)が出土し、経塚があったことが明らかになった。桑原の廃寺からもってきた木造地蔵菩薩立像(伝快慶作、鎌倉時代)がある(市指定)。

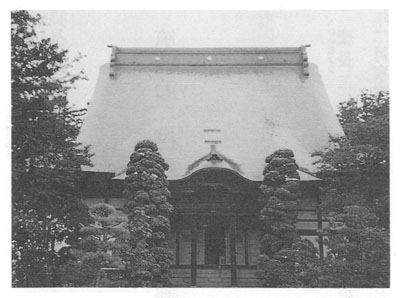

康楽寺 角間(かくま) 浄土真宗本願寺派 ①本尊 阿弥陀如来(あみだにょらい) ②山号 報恩院白鳥山 ③由緒 康楽寺縁起によれば、当山の開基は信濃守海野小太郎幸親の子、進士蔵人(しんしくろうど)通広すなわち西仏坊(さいぶつぼう)である。木曽義仲の軍師として壮挙を成就させた人である。元暦(げんりゃく)元年(一一八四)義仲討死後比叡山に登り親鸞(しんらん)を知る。承元(じょうげん)元年(一二〇七)親鸞が越後に流されるとこれにしたがった。建暦(けんりゃく)元年(一二一一)親鸞は許され、東国へ布教に向かう途次、小県(ちいさがた)角間峠で法然上人の往生の知らせを聞き海野庄に一庵(あん)を建立し、報恩院と名づけた。康楽寺の草創である。西仏はここにとどまった。西仏はその後長谷に移った。長谷寺の南に西仏の墓がある。寺号は弘安三年(一二八〇)本願寺二世如信からたまわった。本願寺三世覚如(かくにょ)は永仁(えいにん)三年(一二九五)当山に滞留、西仏の日誌をもとに親鸞聖人伝絵(でんえ)の制作にあたった。浄賀が一段ごとに絵を画き覚如が文書を書いた。親鸞聖人伝絵は正安(しょうあん)二年(一三〇〇)完成した。弘治(こうじ)年中(一五五五~五八)十四世浄教のとき長谷から現在地の角間に移った。

天用寺 上町 浄土宗 ①本尊 阿弥陀如来 ②山号 地則山 ③由緒 もと長谷にあったが火災により焼失したので、天正(てんしょう)二年(一五七四)慶誉東故を中興開山とし、領主赤沢修理大夫信重によって再建された。寛政十年(一七九八)領主松平氏の位牌(いはい)安置所となった。文化四年(一八〇七)寺紋の五三桐が許可された。弘化四年(一八四七)善光寺地震のため倒壊、嘉永六年(一八五三)再建した。

欣浄(ごんじょう)寺 上篠ノ井 浄土宗 ①本尊 阿弥陀如来 ②山号 心厭山 ③由緒 寛文(かんぶん)二年(一六六二)郷士奥村常算が堂創建。海津城本丸に安置されていた阿弥陀如来を迎えて本尊とした。本誉教雲を迎えて開山とした。篠ノ井追分の中央にあったため、遠方から集まった人びとの預かり寺として宿場寺の特色が出ている。明治十二年(一八七九)郡役所、十八年連合戸長役場、二十一年から二十三年まで塩崎村役場として使用された。

浄信寺 山崎 ①本尊 阿弥陀如来 ②山号 聖沢山 ③由緒 天用寺末寺。承応(じょうおう)二年(一六五二)僧清信が山崎に建立した。寛保(かんぽう)二年(一七四二)戌(いぬ)の満水により堂宇を失い、長谷寺の護摩堂を移して再建した。