渕默庵 曹洞宗・篠ノ井有旅耕心庵末 中氷鉋中組(中川原) ①本尊 聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ) ②由緒 昭和十六年(一九四一)県に提出した「寺院所属願」によると、一禅僧が北陸巡教のおりに、この里で一宿のまどろみをとった。そのとき、夢に観世音菩薩の霊告を感じて里人の助力を得、一宇を建立し、霊像を安置して一宿庵と号した。文化年中(一八〇四~一八)耕心庵第五世恒川(こうせん)が、多くの信徒を得て堂宇を再建して渕默庵(えんもくあん)と称した。よって恒川を中興開山とする。恒川の人徳に帰依する里人が多く、中氷鉋の村寺として信仰のよりどころとなってこんにちにおよんでいる。庵主は、二世泰元より現在まで尼僧が継承している。本堂には三三番観世音菩薩像三三体が安置されている。境内には寛永(かんえい)十二年(一六三五)青木氏建立の宝篋印塔をはじめ、徳本念仏塔や雨乞い地蔵・子安地蔵の石造文化財があり、この地域の村びとの暮らしの一面を今に語りかけている。

境福寺 浄土宗鎮西派・川中島町戸部法蔵寺末 中氷鉋境(中堀) ①本尊 阿弥陀如来(あみだにょらい) ②山号 大悲山 ③由緒 開山は闇公(あんこう)という。永禄四年(一五六一)川中島合戦時に兵火により焼失し、武田信玄が再建したという。そのあと無住時代もあって堂宇は大破した。慶応二年(一八六六)信徒により再建された。

善導寺 浄土宗鎮西派 下氷鉋野池(中川原) ①本尊 阿弥陀如来 ②山号 終南山 ③由緒 村上氏の家臣、野池氏の菩提(ぼだい)寺として永正(えいしょう)三年(一五〇六)聖道により、下氷鉋田中島に天台宗の寺院として開山した。天文二十二年(一五五三)と永禄四年の川中島の合戦で兵火にあい焼失した。その後、江戸増上寺一〇世存貞(ぞんてい)が善光寺参詣の節、荒廃した寺跡を憂え、里人に勧めて現在地に元亀(げんき)三年(一五七二)堂舎を建立し、善導寺と号して浄土宗に改宗した。よって存貞を中興開山としている。田中島の小字「寺屋敷」や「寺西」はいずれも善導寺に由来した地名という。

善導寺の寄木造り仁王像は、もと戸隠神社にあった仁王像という。延享(えんきょう)元年(一七四四)真光寺村(浅川)の山崎与一が、顕光寺(戸隠神社)に寄進した墨書が仁王像の裏面にある。明治新政府の神仏分離政策によって明治三年(一八七〇)善導寺に払い下げられた。仁王門は東京本所霊山寺住職大順や檀信徒が同五年に寄進した(「善導寺文書」)。また、境内の観音堂に安置されている観音は、上田市別所常楽寺・下高井郡木島平村天然寺の「北向き観音」と同じく、信州厄除け三観音として、近郷の人びとに信仰されている。毎年八月十七日の縁日には、参道に露店が並び、参詣の人びとでにぎわっている。

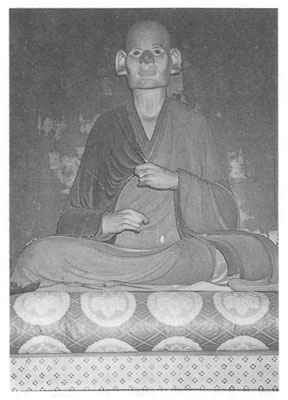

徳本は、文化十三年(一八一六)四月十四日より十六日まで善導寺に滞在し、浄土教を布教した。本堂には、木造胡粉(ごふん)地彩色の徳本座像が安置されている。明治六年に善導寺を仮校舎として作新学校が開校した。また、太平洋戦争末期の昭和二十年(一九四五)四月、東京千寿第四国民学校児童四一人が当寺に集団疎開した。

池翁寺 曹洞宗通幻派・若穂川田東光寺末 下氷鉋中川原(野池) ①本尊 釈迦牟尼(しゃかむに)仏 ②山号 常野山 ③由緒 安永九年(一七八〇)松代町佐藤軍司が開基となって春暁が開山した。

明桂寺 曹洞宗・若穂綿内妙法寺末 下氷鉋渠(どぶ)(野池) ①本尊 釈迦牟尼仏 ②山号 花粒山 ③由緒 寺伝によると、藤原秀郷(俵藤太)の後胤(こういん)で綱島の領主、綱島豊後守勝宣は、永享(えいきょう)十二年(一四四〇)村上頼国にしたがい、結城合戦で戦死し、妙華寺殿と謚(し)した。子の勝元は、父の菩提を弔うために長禄三年(一四五九)臨済宗の華粒院妙華禅寺を開基した。文明(ぶんめい)九年(一四七七)綱島氏は、千田・河井氏に攻められ、勝房は自害した。その後、嫡子蔵之丞は真島氏を頼り、河井氏を滅ぼして旧領を回復し、綱島小中島に居城した。永正(えいしょう)十二年(一五一五)蔵之丞は父勝房らの菩提を弔うため、その城跡に曹洞宗明桂寺を建立し、若穂綿内の妙法寺二世宗察を迎えて開山とし、みずから開基となった。足利一〇代将軍義稙(よしたね)は、朱印地高一二石を供養料として、明桂寺に寄進したという。また、慶安二年(一六四九)徳川三代将軍家光は、明桂寺に綱島村のうち一二石を安堵(あんど)した朱印状をあたえている(「明桂寺文書」)。その後、元文(げんぶん)二年(一七三七)の犀川大洪水で、堂舎・朱印地が流失したため、同四年、水難を避けて現在地に移転、天保(てんぽう)十四年(一八四三)現庫裏(くり)を再建した。末寺に真島町善桂寺・青木島町綱島の来福院がある。

弘化四年(一八四七)の善光寺大地震・犀川大洪水で罹災し、本堂・庫裏・衆寮を残して流失した。このときの大洪水で逃げ遅れた近隣の人びとは、庫裏の二階や、境内の松の木によじ登って命が助かったと寺の記録にある。この松は「お助け松」とよばれて親しまれてきたが、落雷と松食い虫の被害で枯れたため、平成八年伐採された。

昌龍寺 曹洞宗・佐久市岩村田龍雲寺末 田牧大下中村(広田) ①本尊 釈迦牟尼仏 ②山号 光陽山③由緒 寺伝によると、はじめこの地に行基作と伝える地蔵菩薩の尊像があったが、守護する者がなく、長いあいだ廃絶になっていた。武田信玄に仕えた安曇千見城主大日方佐渡守直長は広田の地を宛(あ)てがわれ、広田砦(とりで)の守将になった。直長は地蔵菩薩の尊像がありながら廃絶して久しいことを嘆き、一宇創建を企画したが志半ばにして亡くなった。子の山城守直家は父の志を継ぎ、父の菩提と、領民の平和を願い、天正五年(一五七七)五月、寺を建立して亡父を尊んで直長を開基とした。天正十一年岩村田龍雲寺三世順貴を招いて開山とした。その後、安永三年(一七七四)現本堂が再造されたという。現庫裏は平成十年(一九九八)に落慶した。

墓地内には、開基直長の墓が開山順貴の墓と並んで建立されている。また、戊辰(ぼしん)戦争で戦死した小林源助(広田)・若林宇良治(荒屋)・吉沢豊三郎(東福寺)・五明栄次郎(西寺尾)の墓もある。

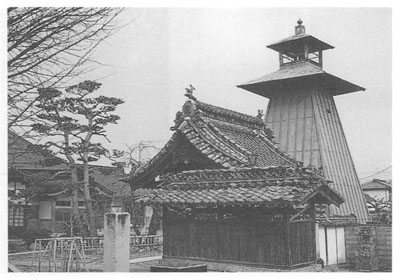

境内には、地蔵堂・四面角塔鐘楼がある。地蔵堂には、創立以前にこの地にあったと伝えられる地蔵菩薩像が安置されている。この地蔵は「広田のお地蔵さん」として親しまれ、毎年八月十四日の縁日には、近隣の善男善女の参詣でにぎわっていた。また、境内の鐘楼は、明治の初期ころに松代城の櫓(やぐら)を移築したと伝えられている。これについて、現地調査した県埋蔵文化財センターの伊藤友久は、論文『松代藩火の見櫓の行方』で「昌龍寺の鐘楼は、火の見櫓として使用されていたものが、後にこの境内に鐘楼として移築された」と推察し、「当時の火の見櫓の形態を留める希有な遺構として建築史ばかりでなく、消防史上その存在意義は大きい」と結んでいる。

善導寺と同じく、昭和二十年四月、東京千寿第四国民学校の児童三三人が当寺に集団疎開した。

東昌寺 曹洞宗・松代町長国寺末 田牧前沖(藤牧) ①本尊 観世音菩薩 ②山号 仏日山 ③由緒 寺伝によると、中世末に川中島が武田領となり、広田・藤牧が大日方氏に安堵されると、藤牧氏は高井郡桜沢(中野市桜沢)へ移農するなどしてこの地を去った。

その後、元文四年(一七三九)その館跡に観音堂が建立され、宝暦九年(一七五九)長国寺一四世蜜峯により開山され、東昌寺と号し、開基は松代藩主真田家という。

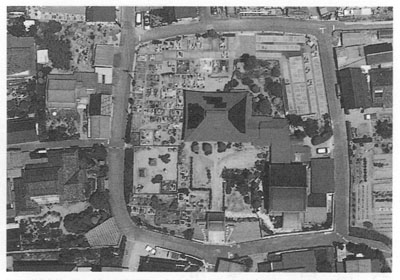

寺域の北東隅には中世の城館の面影を伝える土塁(どるい)の一部が保存されている。また、寺域を取り囲むように通じているほぼ正方形の市道は、城館の環濠(かんごう)跡という。庫院・山門は、平成九年(一九九七)に落慶した。平成十一年市教育委員会は「中世の城館跡とみられる」として、寺境内を埋蔵文化財の包蔵地域に登録した。