『長野市の石造文化財』に、本地区の江戸時代以後の石造文化財で銘文のあるもの二三九基が記録されている。

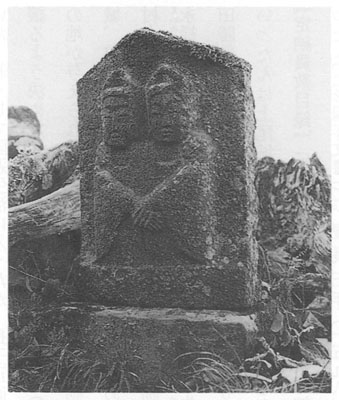

地区最古の石造文化財は涌池福泉寺の庚申塔(こうしんとう)で、天和(てんな)四年(一六八四)、つぎは、安庭の道陸(どうろく)神場にある元文(げんぶん)五年(一七四〇)の三十三ヵ所巡拝塔である。古宿の愛宕堂には文化元年(一八〇四)の如意輪観音(にょいりんかんのん)、同二年の聖観音、同十一年の六地蔵がある。藤倉には明和四年(一七六七)の道祖神があり、双体握手像で近在にはなく珍しいとされている。藤倉の薬師堂には、安永九年(一七八〇)の聖(しょう)観音、文政九年(一八二六)の六地蔵がある。涌池の涌井神社には安永九年をはじめ八基の石灯籠(いしどうろう)と文政九年の石祠(いしほこら)がある。三水の長勝寺には、明和三年をはじめ普請供養塔二基、天明八年(一七八八)をはじめ四基の石灯籠、文政十年の三十三ヵ所巡拝塔、芭蕉の清水塚に「むすぶよりはや歯にひゞく清水哉(かな)」がある。今泉の大沼石内線沿いには寛保(かんぽう)二年(一七四二)の念仏塔、寛政二年(一七九〇)の六十六部、同十二年の馬頭観世音がある。安庭の県道篠ノ井線道端には享和(きょうわ)三年(一八〇三)の納経塔、安庭の道陸神場には文化七年(一八一〇)の馬頭観世音がある。三水の清水神社には嘉永(かえい)六年(一八五三)の石灯籠が二基ある。吉原中峰の公民館には、享和三年の念仏塔、文政七年の六十六部、地蔵菩薩などがある。上尾神社境内には天保三年(一八三二)の石灯籠がある。