農家の一日は日の出とともに始まる。空が明け染めるのを待ちかねるくらいにして、人びとは野良仕事にいそしむが、そのためには朝起きると同時に寝巻きから野良着に着替え、野良に出るための支度をする。

男性のほうは早くから上下が別になった野良着を着ていたようで、上体に着るものはしりが隠れるくらいの丈(たけ)に仕立てられたハンテンのような着物型のものが、大正時代の終わりから昭和時代の始まりくらいまで着用されていた。古森沢や五十平(いかだいら)などではこれをシリキリとよび、堀之内(更北真島町)などではジバンとよんでいた。赤柴や入組などではヤマイショウとよび、いずれも木綿の縞(しま)などの生地を用いて作ることが多かった。生地は同じでも季節によって着分けられるように、単衣(ひとえ)・袷(あわせ)・綿入れなどに仕立て、寒いときには中に洋服型のシャツを着たり、単衣ものを重ねて着たり、綿入れのドウギを着て寒さをしのいだりした。また、堀之内では山仕事用に、真綿を引いた古い障子紙を入れたりもした。ジバンの袖(そで)は筒袖に仕立てたのでツッポ・ツッポバンテンなどともいった。

下体には無地の紺木綿(こんもめん)で仕立てたモモヒキをはくところが多かったが、十二(じゅうに)ではユキバカマと同じような形をしたイッコギをはいていた。また、田植えのように水につかる作業のときには、ふだんより丈の短いひざ丈のハンモモヒキをはいた。ハンモモヒキはそれを新しく仕立てることもあったが、古くなったモモヒキを切って作るところもあった。

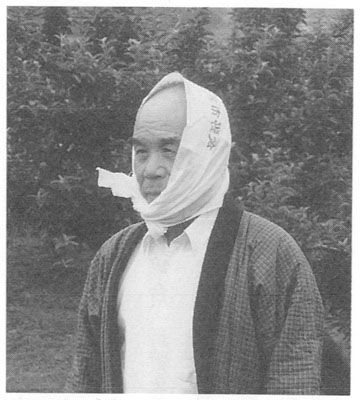

頭にはスゲガサをかぶったが、のちには麦わら帽子をかぶるようになり、さらに農協などで景品としてくれるキャップ型の帽子をかぶる人も多くなった。また、寒いときには手ぬぐいでホッカブリ(頬被り)をして寒さをしのぐのが一般的で、帽子をかぶっているときでも手ぬぐいを首筋にかけていて、汗をふくのに使ったり、寒いときにはマフラーがわりにしたりもする。足支度としてはわらじが多く用いられたが、足裏より短めの藁草履(わらぞうり)(足半(あしなか))を用いた東横田などの例もみられる。寒い時期にはわらじの先にウソとよぶツマガケをかぶせることもあった。また、古くなった足袋などを木綿糸でびっしりと刺して作ったコウカケなどをわらじの下に履いて、足を守るところも多かった。田植えのときにはもちろんはだしで田に入ったが、はだしをカラアシとかツブアシなどといった。大正時代ごろから地下足袋が普及しはじめ、一般に使用されるようになったが、普及しはじめたころは地下足袋のことをハダシタビなどといい、岡(篠ノ井西寺尾)などでは足に熱をもって履きにくいといってわらじに執着する人が多かったという。第二次世界大戦後しばらくしてから、田植え用のゴムタビも普及し、みんなが利用するようになった。

このほか野良仕事にも山仕事にも、すねを保護するハバキを使用したというところは多い。紺木綿で作ったもののほか、塚本や広瀬・上石川などのように藁(わら)で作ったものや、入組のように科(しな)の木の皮で作ったり、柴のようにいぐさを用いて作ったものを使用したところもみられる。