第二次世界大戦後になってからはホテルなどで婚礼をおこなうことが多くなったが、戦前までは家で婚礼をするのがふつうであった。

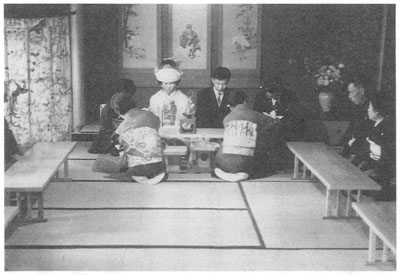

式は夕方から座敷と茶の間のあいだのふすまをはずして、多くの客を迎えておこなわれた。嫁が控えの間で休んでいるあいだ、座敷の客たちにお茶と赤飯などがふるまわれ、これをオチツキといった。仲人に手を引かれた嫁が出てきて席につくと、夫婦杯・親子杯・兄弟杯・親類杯などがおこなわれ、このあいだに高砂・玉の井・養老などの謡(うたい)がうたわれた。昭和初期まで南俣(芹田)などでは、杯が始まるまでにするめを巻いたもの・干し子・大根に棒を立てて男根と女陰にかたちどったものを三宝にのせて床の間に飾ったという。

杯がすむと、嫁は白無垢(しろむく)から赤い着物に着替えたが、いったん死んでこの家の色に染まるという意味の白無垢から、赤子になるという意味の赤い着物に着替えるのだといわれた。披露宴はテイシュヤク(亭主役)の進行によって進められた。亭主役は本家や近い親類がつとめ、嫁の名披露やお喜びの杯が謡とともにおこなわれた。そして、亭主役にお納めの杯、あとの杯などがあげられて、御飯が出るのは夜中であった。そして、床入れのために女仲人が新郎新婦を寝室に案内し、ようすを見届ける風習も大正ごろまではあったというところもある。