山における農耕は必然的に傾斜地の耕作をともなう。傾斜のある耕地を耕作することは大変である。そのため山の農耕、とくに水田稲作は労働生産性が極端に悪かった。しかし、それは山の生活にとっては避けて通るわけにはいかない宿命であった。

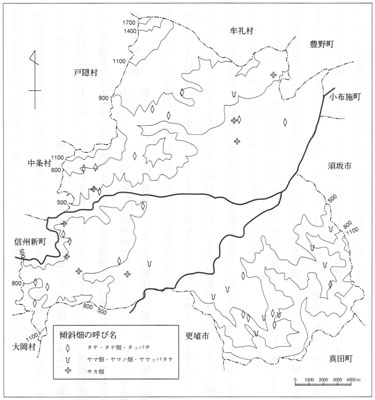

図2-9は傾斜のある畑の呼び方とその分布を示したものである。山を中心に、タテやサカなどとよばれる畑が多く分布していることがわかる。傾斜畑にたいする民俗名の存在は、そうした畑が耕地として重要であったことを示すものである。当然、畑全体に占める割合も高かったものと考えられる。平においても傾斜畑の存在は確認されるが、それに民俗名があたえられることはない。

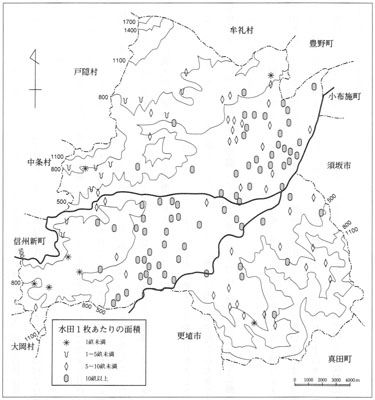

それにたいして、水田の場合、畑のように一枚の耕地面のなかに傾斜があることは許されない。水田一枚ごとにみた場合それはかならず水平である。そのため、等高線に沿って階段状に横長の水田が数多く作られることになる。また、図2-10に示すように、当然一枚ごとの水田の面積は極端に狭くなる。笑い話ではなく、山には本当に蓑(みの)・笠(かさ)を置くと隠れてしまう程度の水田もある。当然、牛馬を入れることのできない水田が多く、そうしたところでの作業はすべて人力でおこなわざるをえなかった。

必然的にひとりの人が所有する水田の枚数は面積の割りに数多くなる。たとえば、広瀬の場合、昭和初期に小作地五反と自作地七畝(せ)を所有した家では、小作分の水田が二〇枚に、自作分が六枚にそれぞれ分かれていた。合わせると五反七畝の水田が二六枚にも分かれ、一枚当たり二畝六歩弱の面積しかない。また、さらに極端な例としては、篠ノ井犬石では、約三反の所有水田が四七枚にも分かれていた人がいた。この場合、一枚の水田は約二〇歩しかなく、わずか一畝にも満たないことになる。

傾斜地に開かれた水田においては、全体に畦畔(けいはん)を頑丈に作らなくてはならない。畦畔からの水漏れは地すべりを引き起こす危険があるためである。また、一枚の水田の面積は小さいため、水田面積全体に占める畦畔の割合は非常に大きくなった。しかし、そうしたこともマイナス面ばかりではない。その象徴的存在が畔豆(あぜまめ)である。畔豆自体は平においても盛んに作られていたが、右のような理由から山ではより多くの畔豆を作ることができた。山の村ではその家で使う味噌(みそ)豆と食い豆のすべてを畔豆で賄うことができたとするところも多い。