毎日が大売り出しのなかで、ことさらにぎわう機会があった。それは町の主要な客が生活する村のリズムと深くかかわっている。町の代わり映えしないにぎやかさは、村の生活が支えていた。それは現在のように兼業農家が多くなり、給与生活者の収入によって生活が支えられている生活とは基本的に異なっている。給与生活者の生活は、自然的条件よりは暦にもとづく時間により強く影響されているということである。農作業の開始と田植え、そして収穫という農作業の展開を中心として、そのあいまあいまにお盆、冬支度と正月の準備などが点在する、それが村の生活のリズムのもとになっている。そしてそれが町の生活とも深くかかわり、町がにぎわうときを形成していたのである。

農作業が始まる前、まだ正月気分が抜けない一月二十日は、西宮神社の初えびすである。神社には参詣する人びとがあふれ、神社から横町の通りの両側には縁起物の熊手などを商う露店が並び、年の初めの縁起物ということでそれを買う人びとでにぎわう。まだ厚く着ぶくれてはいるが、しかし、縁日のために装った人びとが、赤や金色に彩られた縁起物を肩にして人込みをぬって歩く。町の店々でもえびす講の大売出しをする。年の初めのにぎわいである。

農作業が始まってしまえばそうたびたび町に出かけることはできない。現在では三月・四月は卒業・入学の時期で、その祝いや準備のための買い物がある。五月にはお花見がありゴールデンウィークがあり、町はにぎわう。しかし、このころはかつて田植えの準備の時期であり、いよいよ本格的な農作業が始まるときであった。それが一段落し、町がにぎわうのは御祭礼のときであり、盆のお花市のときである。御祭礼にはお先乗りの行列があり、屋台の巡行があり、権堂の暴れ獅子(じし)が出てにぎわい、「遊山に行く」などといって多くの見物客が訪れた。こどものころ父に連れられて御祭礼にきて食べた、中華そばの味が忘れられないという人がいる。氷水・大福餅・鯛(たい)焼き・黄金焼(こがねや)き・豆板菓子などを、このようなにぎやかな町の印象としている人が多い。また、山から町に出てくるときに食べた茶屋の煮しめなどを懐かしい味として記憶にとどめている人もいる。

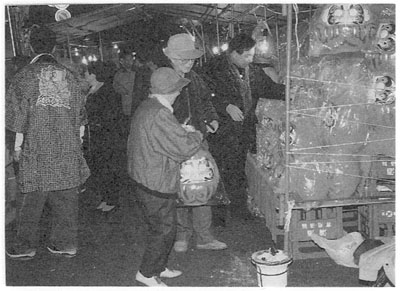

お盆のお花市は、八月十二日の夜、大門町を中心とした中央通りにおいて開かれる。通りには露店が並び裸電球を明々とともし、盆花や干菓子など仏様へのお供えや、ほおずき提灯(ちょうちん)やカンバ(白樺の皮)、花火や食べ物なども売りだされる。西山からも野菜やオヤキをくるむ笹の葉などをもって売りにくる人がいる。暑い夏の夜、夕涼みを兼ねて多くの買い物客でにぎわう。浴衣(ゆかた)を着て買い物を抱えた人びとは、帰りに氷水を飲んで帰ることが多かった。これから盆の期間は仕事を休むことができるという解放感もあった。だが、盆が過ぎ、秋風が吹きはじめるとともに、一年の実りを刈り取る収穫作業が待っている。

秋の収穫作業はえびす講までに終わるように心掛けた。したがってえびす講は収穫の祝いとしての意味もあったし、慰安の意味もあった。若穂では夏稼いだ金をもって泊まりがけで長野へ行く人もいた。西宮神社のえびす講は初えびすよりもにぎわった。昭和二十七、八年(一九五二、五三)ごろ西宮神社の参道は身動きもできないほどであって、すりの被害も多かったし、迷子も多かったという。こどものころえびす講の露店でだるまや福飴(あめ)を買ってもらったことがもっとも印象に残っているという人もいる。農家のこどもたちだけではなく、町のこどもたちにもえびす講は楽しいときであった。町をあげてのにぎわいのときであったのである。このときに花火をたくさん打ち上げたので、えびす講の思い出は、夜空に開く花火と重なっていることも多い。篠ノ井からやってきた長野の思い出は、えびす講の花火を見ながら、熱いおでんを食べたことだというのは、昭和九年(一九三四)生まれの男性である。えびす講に衣類・履物・手袋・スキーなどを買ってもらったことが印象的であったというのは、古牧の大正十一年(一九二二)生まれの男性である。寒さに向かうこのころは、冬支度をするときでもあった。着ぶくれてえびす講に行った人も、家で留守居をしながらこたつで花火を見ていた人も、収穫がすんだ安堵(あんど)感と、年の瀬を迎えるあわただしさを感じていたのである。

年末の売り出しは年取りの準備と、正月を迎えるための買い物の人でにぎわった。クリスマスが大売り出しの時期と重なって、今は若い人が多くなったが、それまではもっぱらそれぞれの家ごとの買い物が主体であった。注連縄(しめなわ)や松などの正月飾りや新しい年の暦が売られ、魚屋の店頭にはこもに巻かれた新巻鮭(あらまきざけ)がつるされ、あるいは塩漬けの数の子が山積みされていた。ショイコ(背負い子)やかごを背負った客があわただしく行き来した。正月の晴れ着などもこのときに買いこんだ。秋にとれた小豆などをもってきて、衣類や食料と交換する農家の人もいた。購買心をあおるように福引がおこなわれ、景品が付けられた。掛けで買っている人は支払いをすませ、お得意様には日めくりや暦が配られた。それは今年の感謝のしるしであるとともに、来る年においてもよりいっそうの関係を期待するものでもあった。

町がにぎわうのはこのような一年を単位とするときだけではなかった。七年目ごとにおこなわれる善光寺の御開帳は全国からの参詣者を迎え、町をあげてにぎわうときであった。駅前や城山には見せ物がかかり、ふだんとは異なるにぎわいであった。町の思い出が御開帳と結びついている人も多い。明治四十三年(一九一〇)生まれの上駒沢(古里)の男性は、こどものころ往復二〇キロメートル近い道のりを歩いて日帰りで行ってきたという。松代の男性は砂利道の県道を善光寺まで回向柱(えこうばしら)の綱を引いていったことが印象的であったという。善光寺はこうしたときに、よりいっそう長野の町と深く結びついて登場してくる。善光寺にお参りしたときには堂庭(どうにわ)で鳩(はと)に豆を買ってやるのが楽しみであったし、御開帳のときにはそれだけではなく見せ物見物をし、おもちゃやその他ちょっとしたものをねだると機嫌よく買ってくれたという。仲見世を見て歩くことも、鳩にえさをやることも、お参りすることも、見せ物や大道芸人の口上を聞くことも、何もかも村では目にすることもなく聞くこともできないものであった。そのうえ買い物もできるというのであるから、町にくる人びとの気持ちは華やいでいたということができる。町の人びともそうした期待を裏切らないように華やかに町を彩ったのである。