商業地としての町では不要な、厄介ものであるが、農業地としての里ではのどから手が出るほどほしいと考えられていたものがあった。それはマチゴエ(町肥)などとよばれた下肥(しもごえ)であり、それを介して町と里のあいだには交流がもたれていた。

里の農家にとって下肥がどれほど重要なものであったかについては、つぎのような話からも容易に想像されよう。これは上松のある人が語ったものである。

「昔はね、下肥だってね、みんなベイツリヤッコだったんだよ。ベイツリヤッコっていうのは、取り合いという意味でね。たとえば最初に自分の家で町場のある家と下肥を取る契約をしているわけだよね。そこへ今度は別の人が先回りしてやってきて自分がその家の下肥を取る前に先回りして、その家に何かちょっとした物を渡してしまうわけだ。つまりは袖(そで)の下を使うんだね。そうするとその町場の人は『いいよ』っていって、その別の人に自分の家の下肥を回しちゃうわけだ。そういうふうになったときには、今度はこっちの下肥が足りなくなっちゃうんだよね。そういうふうにしてね。そういうのをベイツリヤッコっていうの。いうなれば下肥の取り合いだね。まだ化学肥料がなかったころには、そういうような話もあるの。

それからね、昔はほかの家の溜(た)めのなかに入れてあった下肥を盗むようなこともあってね。それが盗まれたの盗まれないのっていう話もあるわけ。そこである人はね、自分の家の肥溜めのなかに小豆を入れておいたんだって。そしてあるとき肥を盗まれてね。それでどこかの家の肥引きをやったあとの田圃(たんぼ)を見たら、そのなかに小豆があったんだって。それで『よし、家の下肥を盗んだのはこいつだな』ってわかったんだって。ここらの上松あたりじゃ、そんな話はあんまり聞かないけどね。

そんなふうにして昔は田圃ドコではみんな肥を盗んだもんだって聞いたよ。小豆を肥のなかに入れておいたとかさ。そういうのを手証(てしょう)っていってね。よく『手証をつかむ』とか『つかまない』とかっていったりするでしょ。そういうふうにしてさ、昔は肥を大事にしたもんなんだよ」。

かつての北長池や上高田など、田圃ドコロ・田圃ドコ(「米どころ」の意)とよばれた里においては、とくに多量の下肥が必要であった。檀田(まゆみだ)(若槻)あたりの農家の人が下肥を得るために町に通っていく姿、あるいは汗水垂らして町から下肥を積んだリヤカーを引いて帰ってくる姿が、上松のあたりではかつて頻繁に見られたものだという。しかし、量の多少は別にして、上松でも下肥を必要とすることに変わりはなく、それを得るために多くの農家が直接、町に足を運んでいたのであった。

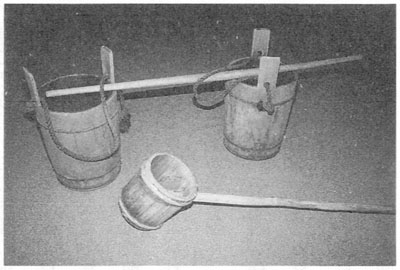

上松のあたりでは善光寺周辺の町、具体的には箱清水や深田町あたりの家々から下肥を得ていたといい、人びとはそれを供給するところを具体的な「町場」として認識していたという。それぞれの農家では、町場にある、お得意さんとよばれる二、三軒の家と直接契約していた。A家の場合、下肥を取りにいくのはジイチャンの仕事で、かれは家からほど近い深田町の数軒の家と契約を結んでいた。ジイチャンが町に出かけていくのは、おおむね一週間から一〇日に一度くらいの割合で、そろそろ下肥が溜まってきたころだと思うと、ションベン桶(肥桶)を四つリヤカーに付けて、契約先に行き下肥を汲みとってきた。少し力のある人ならションベン桶を六つリヤカーに載せていくこともあったという。農家は契約した個々の家のようすから、あの家は昼間いないから溜まるのが遅いとか、あの家は家中みなが毎日家にいるからすぐたまる、などと判断して日を決めて取りにいったのである。下肥は匂(にお)うものなので、それを汲みにいくのは世間の人びとがまだ活動しはじめない早朝が多かったという。

そのようにして町場から集められた下肥は、まず家の近くにある、木桶を土中に埋めこんで作った溜めのなかに入れて一定期間置き、十分腐らせて、発酵(はっこう)させてから使用された。肥をよく腐らせるためには下に沈んだ便が固まらないように掻(か)き混ぜることが必要であったが、それをおこなうのはたいていこどもの仕事であった。こどもたちはよく「溜めかんませー」などと親にいわれ、それを頻繁におこなったという。

下肥を田圃に撒くのは主として冬場で、なかでもマキツケとよばれる麦の播種(はしゅ)のころが中心であった。かつて上松あたりでおこなわれていた米麦二毛作の場合、十月十日から半ばごろに稲刈をおこない、その後田起こしをし、十月中旬から十一月初旬が麦のマキツケの時期となった。種を蒔いた上から、腐らせた藁に下肥をかけて作っておいた堆肥(たいひ)を撒いた。その後、麦の芽が出はじめる十一月の初旬から、本格的な冬に向かって田が湿気(しけ)らないようにクレカエシという溝掘り作業をおこなったが、クレカエシをした土が凍(し)みてくる十二月から一月にかけての時期にも下肥を入れた。年間をとおして上松のあたりで下肥が一番必要になるのが、この十二月中旬から一月の初旬にかけての時期であった。肥を引いたところと引かないところでは、そのあとの麦の成長度合いが全然違ってくるから、このように田に下肥を入れることは必要不可欠なことであった。下肥を田畑に撒くことを肥引きとかひしゃく引きなどといい、麦を作る農家ではまず初めにこの肥引きが上手にできるようにならなくてはいけない、などといわれた。肥を引くときには木製のひしゃくに入れた下肥を田畑にシャーッと撒いて、最後に片手でスイッと切ることがこつだともいわれた。一度に撒く下肥の量には適量があり、このあたりではおおむね一ひしゃくで三メートル進むくらいを目安にして撒いたといい、下肥の量はそれより多くても少なくてもいけないといわれた。その後、雪が消えはじめる三月中旬から四月初旬にかけて、根をしっかりと張らせるためにおこなう麦踏みを一つの目安とし、下肥はそのころまでに撒いてしまうものであったという。さらに、畑においては三月の中旬から四月いっぱいにかけてのころに、じゃがいも・にんじん・ごぼうなど野菜の蒔き付けがおこなわれたが、このときにも多くの下肥を撒いた。

ちなみに上松のあたりでは、金肥(きんぴ)とよばれる化学肥料が出てくる昭和三十五年(一九六〇)ごろまで下肥が使用されていた。このあたりでもっとも遅くまで米麦二毛作をおこなっていた家では昭和四十五年ごろまで下肥を使っていたという。

このような形で農家に利用されていた下肥であったが、その入手方法には、里による違いがみられた。その供給地である町からの距離の違いというものが、里と里のあいだにその方法の違いを生みだしていた。

町に近い里である上松では、農家の人びとは自らリヤカーを引いて町に行き、そこに住む人びとと直接交渉をし、たまに米や野菜などをお礼として渡すという、物々交換のような形で比較的容易に下肥を得ていた。それにたいして町から離れた北長池や上高田などの里では、それと同様の形もあったものの、下肥の運搬を専門におこなうアッパ引きなどとよばれる業者をとおして、それを入手することが少なくなかったという。アッパ引きをするのは体格のよい人が多く、リヤカーに肥桶を一〇個ほども付けて運んだ人もいたという。

このような専門の業者が存在していたということは、町から離れた里の農家が、それを介して下肥を手に入れるときに、いくらかのマージンを支払うことが必要であったことを示してもいる。そのような意味で山の焚き物の場合と同様、下肥の入手についても、自分で直接それを手に入れることができた町に近い里という場は、町から離れた里よりも経済的な面で有利であったといえる。