これまでの考察を踏まえるならば、善光寺で接する二つの世界とは、一つには聖と俗であり、もう一つには現世と来世であろう。聖と俗とが接する場だからこそ、出家した肉親とも善光寺でならば出会うことができると受け取られたのだろう。聖世界にそびえる高野山では名乗り合えなかった道心と石童丸が、善光寺でなら出会うことができるのである。そうした聖にある俗あるいは俗にある聖という善光寺の性格は、先にみた善光寺縁起のなかで俗人である善光のそばを離れようとしなかった如来のまつられ方に象徴的にあらわれている。さらにそれは、聖と俗とが入れ替わりながら本尊へ進むという本堂の空間的意味付けにも表現されている。そもそも、善光寺へ参詣するものの主目的は中陣あるいは外陣でのお籠(こ)もりにあり、そこは聖空間でありながら俗人に広く開放されてきた。本堂内はまさに聖であって、しかも俗なる世界であった。さらにそれは、内陣という聖空間に俗人である善光一家を正面におく、という配置にもよくあらわれている。

もう一つの接点としては、現世と来世とがあげられる。亡くなった肉親にも会えるのが善光寺であり、そのための仕掛けがお戒壇なのである。

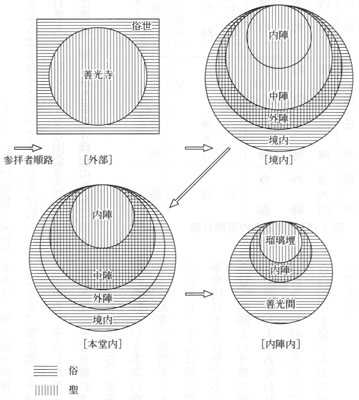

これらの善光寺の性格を参拝者の順路に従い範疇(はんちゅう)別にすると図2-28のようになる。一口でいってしまえば、聖と俗とをあわせもつことが、善光寺を善光寺たらしめてきたといえるだろう。きびしい戒律は善光寺には似合わない。そのことが、女性を受け入れたり、宗派を問わないことにあらわれたり、親鸞(しんらん)のような非僧非俗の宗教者をひきつけたりしたのだろう。