謡の師匠について習うのは、小謡である場合が多い。これだと練習も簡単で手っ取り早く覚えられるという。また松代近辺では、長芋栽培の野良仕事が一休みした冬場に、年配の男性や女性が謡の教室に通うことが多い。謡のけいこは師匠の真似をして覚えていくもので、謡本をテキストにして節回しを覚えていく。以前は、師匠の家に集まり、全員がそろうと先に来たものから始め、他のものはこたつにあたりながら、その練習のようすから謡をつかみとっていく方法であったという。

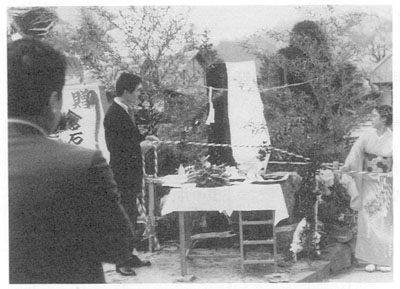

師匠としての魚屋の役割も大きかった。町の魚屋は魚を売る仕事のほかに、冠婚葬祭時にはその場に行って、料理賄いの全般をおこなう「仕出し」をする人もいた。こうしたことは、各地に結婚式場や葬祭場ができて、家で婚礼などのお祝い事をしなくなった昭和三十年代までみられた。婚礼の日の魚屋は、料理一般の裏方をつとめて朝早くから仕事を進め、見立て、祝言が終了すると「御苦労呼び」がおこなわれる。このときはお勝手や賄いの手伝いの人とともに魚屋もよばれ、一番の上座(かみざ)に据えられる。その席での北信流の謡やお杯では魚屋が大事な役割を果たし、お肴というとたいていは魚屋が謡をうたうことになった。謡を披露してやっと仕出しの仕事いっさいが完了したこととなった。

昔は魚屋よりもうまく謡をうたえる人は少なく、商売上の大切な技術の一つともなっていた。そのため、かつては魚屋の多くは謡を習っていた。魚屋のなかには謡の師匠もいて、その人のところに週二、三回通った。練習は、仕事が終わったあと、夜の八時から一〇時ぐらいまでで、いつも五人から一〇人ぐらいの謡仲間がいた。人前でうたっても恥ずかしくないようになるには三〇年かかるといわれているため、謡に関して達者なものが多い魚屋仲間の席で謡を披露できる人は本当に上手な人であった。