今でこそ日常生活のなかで火を使うことは少なくなっているが、昭和四十年ごろまではどの家でも薪(たきぎ)を燃やし、炭をおこし、暮らしのさまざまな場面で火のもつあたたかな熱を利用していた。食事の煮炊きや暖房、風呂の湯を沸かすことも、家庭においての火の大きな役割であった。

農山村での暮らしは、長いあいだいろり(囲炉裏)を中心に営まれてきた。茶の間やお勝手に設けられたいろりは、煮炊き、採暖、照明と、火のもつ大きな役割をそれ一つでになうことができた。

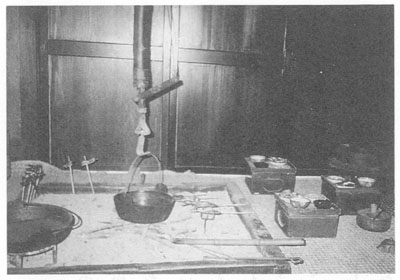

いろりは、ヨロリやユルリなどともよばれ、四尺(約一二〇センチメートル)四方や、大きいものでは六尺四方に床を掘りこみ、石や粘土などで火床(ひどこ)を作り、そのなかで薪を燃やすもので、屋内で焚(た)き火のできる空間である。ここでは、五徳(ごとく)とよばれる釜(かま)をかける台や、天井からカギツケや自在つりとよばれるつり具を下げて鍋(なべ)や鉄瓶(てつびん)をつり、湯を沸かしたり食事の用意をしたりしていた。人間の食事ばかりではなく、馬とともに暮らしていた農家では、馬の餌(えさ)もこのいろりの火で炊いていた。芋井下犬飼の六尺四方ものイロリを使っていたある農家では、冬になると朝昼晩と籾(もみ)や麦のシイナを馬の餌としていろりで炊いていたので、毎日たくさんの薪を燃やしていた。四六時中いろりで薪を燃やす作業も、年寄りがやっていてくれたころはよかったが、年寄りがいなくなると大変な作業だったという。

いろりの隅には、御飯を炊くかまどが置かれていた。かまどはヘッツイともよばれ、土壁に釉薬(ゆうやく)を塗ったものや瀬戸物が使われていた。このようないろりやかまどでは、家の中が煤(すす)や煙で真っ黒になってしまうために、昭和三十年(一九五五)ころから改良かまどといって、いろりの中から取りだして、お勝手の板の間や土間に据えつけたかまどが使われるようになった。このようなかまどには、煙突が取りつけられており、燃え方もよく、煙が家の中に充満することも少なくなったという。いろりの中にあったかまどにたいし、このような据えつけたものをアゲビッツイとかアゲヘッツイなどとよんでいた。据えつけのかまどは、たいがい焚き口が二つあり、一口で御飯を炊き、もう一口で味噌(みそ)汁などの汁物を作るのに使っていた。かまどの焚き口は、南か東向きに設け、西や北側を向いているかまどのある家は、ヒョウシが悪いとか病気になるとかいわれていた。

善光寺周辺や松代町のような町場では、いろりをあまり使わずに早くから据えつけのかまどを使っていた。家族の多い家では、農家のかまどと同じように、土間やお勝手の板の間に、箱状にトタンを張ったところを作り、そこに土やレンガで作った二口のかまどを置いて使っていた。いっぽうで家族の少ない家や狭い建物では、金物でできた移動のできる一口のものを使っていた。はじめにかまどで御飯を炊いて、炊き上がると七輪(しちりん)に薪の燃えた残りのオキ(燠)を移して蒸らし、かまどではつぎに汁物を煮た。土でできた小振りな七輪は、オキや練炭(れんたん)を燃やして使う手ごろなこんろで、煮物など火に長時間かけて調理するときにも便利なものであった。また、瀬戸の火鉢のような格好で、横に空気を入れる管のついたヒョットコとよばれる練炭こんろもあり、これは座敷用として料理屋が鍋物を出すときに使ったことがあった。

いろりは煮炊きだけではなく、冬は暖房の役割も十分果たしていた。しかし、いろりのない部屋や町場のようにいろりを使わない暮らしでは、こたつや火鉢、あんか(行火)などによって冬の寒さをしのいでいた。こたつは季節が寒くなるとこしらえ、暖かくなるとしまうもので、長野市域では秋は九月の終わりごろから十月の戌(いぬ)の日に火入れをし、五月の初めごろにしまうところが多い。家によっては、寒くても十一月のえびす講が終わってから火を入れるようにしていたというところもある。たいがいは茶の間に正方形に床を切った場所があり、そこはいろりのように火を入れることができるように石と粘土で掘り込みが固定されている。こたつがほしくなると昔から戌の日を選んでは、畳や床板を土げてやぐらを置き、掘りこんだなかに灰とオキを入れ、そこに布団を掛ける。こたつに火が入ってからは、毎朝火を継ぎ、前日の残り火に堅炭(かたずみ)を入れ一日暖かくあたることができた。松代町などでは、タドンダマとよばれる炭の玉を入れて、朝と晩の一日二回火を継いでいたという。

風呂もまた、薪を燃やして湯を沸かしていた。現在でも農家では農作業でできたボヤや薪で風呂を焚いている家がみられる。かつては、風呂は大変なぜいたくで、一週間に一度焚くか、一度入れるかぐらいのものであった。風呂を沸かすには、大量の水を汲(く)んでこなければならないうえに、それを沸かさなければならないので大変であった。そのため一軒の家で風呂を焚くと、近所の家のものも、もらい風呂といってその家に入りにきていた。風呂といっても木製の大きな桶のようなもので、使わない日は台所の奥のほうにしまっておき、風呂をたてるときに土間の隅にもってきて使った。そのため入浴中にも囲いはなく、暗闇のなかで交替で入っていた。犬石(篠ノ井有旅)ではこのもらい風呂のことを風呂のユイといい、多いときは一晩に二〇人もの人が使ったこともあったという。風呂は使い終わると翌日きれいに水洗いし、また台所の隅にしまっておいた。

いっぽう、町場では家で風呂を焚くことはほとんどなかった。町にはたいがい銭湯(せんとう)があったため、そこを利用していた。町場で風呂をもっている家は、よほど屋敷が広い家で、母屋とは別棟に風呂場を設けていた。移動のできる木の風呂であれば畳半畳ほどあればできるが、五右衛門風呂となると四畳半は必要であった。町場で、風呂をもっている家は、広い屋敷であることのほかに、燃料の調達が容易にできる家であった。日常の炊事以外に使える薪をもっていなければ、風呂など焚けなかったのである。町場で商売をしていたある燃料屋では、商売で出た焚き物のゴッタク(乱雑な木片類)を風呂で焚いていたという。農家では畑のボヤを使うように、薪も暮らしのなかで使い分けられていたのである。薪の種類やさまざまな燃料を上手に使うことは、火を大切に扱う生活の知恵であった。