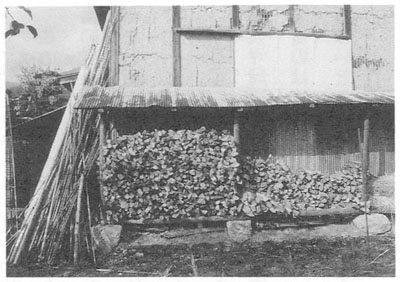

毎日使う燃料は、どの家でもある程度屋敷内に蓄えられていた。農家では、母屋(おもや)や納屋(なや)の軒下に積み上げられ、その蓄えた薪の量が、結婚の条件の一つにもなっていたという。一定量以上の薪がきちんと蓄えられるようでないと、暮らしぶりがうかがい知れると考えられていたのである。山間地などでは、秋になると自分のもっている山に行って、ソダ(粗朶)や落ち葉を拾ってきては焚き付けに使っていた。また、りんごやぶどうの木を剪定(せんてい)した枝や桑棒なども、大切な薪であった。山をもっているものにとっては、そこで採れる堅木、ならやくぬぎなどは大切な現金収入となり、自分の家ではそれらは使わなかったという。田子(若槻)などでは、冬期間の仕事に薪の切り出しがおこなわれ、自家用では「山にさらいに行く」といって松の枯れ枝などの屑(くず)を拾ってきては、かまどなどに使うことが多かった。

山や畑などをもたない町場では、薪は燃料屋から購入していた。善光寺周辺の町々には燃料屋が多かった。鬼無里(きなさ)村や戸隠村方面から、薪を牛車に積んだり、背負っておろしてきては町の品物を買って帰っていく人たちが来るので、とくに横沢町や西町には何軒もあったという。このような山からおろしてきた堅木は、販売用に一尺六寸と二尺の二種類の長さのものが作られ、一束(そく)はだいたい胴回り一尺八寸と決められていた。この規格では八本から一〇本で一束となり、それを縄で縛ったり、戦後は針金でくくっていた。蓄える場所のある家では、一〇束ぐらいは蓄えてあり、多く使う家でも年間に五〇束も使えば多いほうであった。焚き付けに使う杉っ葉やソダ棒などは、松代の業者がもってきていたが、学校のストーブに使うのがほとんどで、一般の家には販売していなかった。一般家庭では、その家のこどもなどがちょっとした山や林に行って拾ってきては使っていたという。

長野市内の燃料屋で販売される炭は、戸隠村や鬼無里村、飯山市、上高井郡、下高井郡で焼かれていた白炭であった。白炭はこたつに使われる場合がほとんどで、炭の量が足りなくなると、佐久地方や上田市などからも入れていた。松本市あたりで焼かれている黒炭より火持ちがよいこともあり、わざわざ白炭を焼いているところから仕入れていたという。農作業のボヤが出る農家では、それを自分のところで焚いてオキのときに水をかけ乾燥させて消し炭を作り、こたつ用として使っていた。

このほかにもタドンダマとよばれるボール状に炭の粉を固めたものを、こたつに使っていたこともあった。通常の炭より安価で大量に生産される豆炭(まめたん)が出はじめると、タドンダマは使われなくなるが、豆炭は、後(あと)利用のできない灰が大量に出るため、始末に困る家も多かった。その後、文化炭とかオガタンとかいっておが屑(くず)を接着剤で加工し、さらにそれを炭にしたものも使われた。

料理屋などで用いられていた練炭(れんたん)は、昭和二十五年(一九五〇)ごろから盛んに使われはじめた。最盛期には善光寺周辺だけでも、練炭を作るところが四軒もあった。七輪で簡易こんろとして使うことが多く、大量に消費するのはやはり商売をやっている店であった。婚礼やお祭りなど来客が多く、たくさんの料理を作らなければならないときなどは、長時間燃えつづける練炭は便利な燃料であった。