埼玉県秩父にある雲取・白岩・妙法の三つの峰、三峯山を信仰するもので、狼を御眷属(ごけんぞく)とし、お犬様ともよんでいる。かつては修験の場として本社である三峯神社は三峯大権現とよばれていた。江戸時代には盗難や火難よけの神として、修験者たちによって秩父の近在から江戸、越後、甲斐、東北の各地に広がり信濃にももたらされた。長野市内では石祠の形でまつられているものは、秋葉社に比べ数は少ないが、あまり人が行かないような山の上などに、木造の社殿にまつられているところもあり、また比較的近年まで代参がおこなわれていた地区も多い。

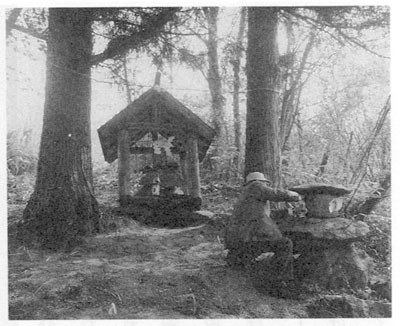

芋井下犬飼の三峯神社は、下犬飼と荻久保のあいだの山地にあり、以前は下犬飼と荻久保をはじめ、上犬飼、中犬飼、影山の五つの集落に信仰があり、祭りや三峯講としての代参がおこなわれていた。三峯神社の祭りは、ゴセンゴとよばれかつては三年に一度おこなわれていた。五つの集落からは、神楽(かぐら)が出され、神楽の出発するネリヤドは下犬飼と荻久保で交替につとめていた。昭和十年(一九三五)に下犬飼でネリヤドをつとめたのが、にぎやかな最後の祭りとなった。現在でも祭りは下犬飼だけでつづけられている。祭りが衰退するとともに、代参もほぼ同じころからおこなわれなくなったという。しかし、今も下犬飼と荻久保では三峯講が三四軒の家によってつづけられている。ただ代参はなく、お札を本宮から送っていただいているだけである。祭りの日には火災よけ・災難よけ・盗難よけの三枚のお札が各家に配られる。昔は盗難よけを土蔵の入り口に、災難よけを家の入り口に、火災よけをいろりのそばにそれぞれまつっていたという。このごろは災難よけも台所にまつる家が多くなった。かつては、祭りに参加している五つの村だけでなく、他の集落の人でも講に入っていた人がいたという。神社にまつられている御眷属は、年番になったものが責任をもって新しいものをいただいている。当番によっては秩父まで行っていただいてくるものもいるが、このごろではたいがいは送ってもらっておまつりをしている。

天神社境内に三峯社のまつられている桜枝町でも、三峯講があり、三年に一度の代参がおこなわれているという。

下犬飼や桜枝町のように、三年を一区切りに祭りや代参がおこなわれている地区にたいし、毎年代参がおこなわれているところもある。

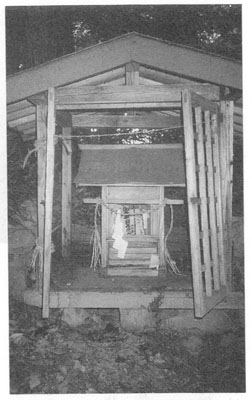

信更町下平の三峯社は、集落から歩いて往復三〇分ほどかかる山の上にまつられている。この地区での三峯講のはじまりは、明治二十二年(一八八九)のことであるという。現在でも毎年二人が代参に行き、二四戸分のお札を受けてきている。そして五月三日に、社前で祭りをし、そのあとに代参に行ってきた家で直会(なおらい)をする。代参やお札にかかつた経費は、このときに各戸平均して清算している。また、毎月十九日には当番で三峯社に灯明をあげているという。

このほかにも、松代町中町などのように、現在も毎年代参がおこなわれ、お札をいただいているところもあり、犬石や戸部(川中島町)、東横田などのように昭和三十年前後まで三峯講がおこなわれていた地区は、比較的広い範囲にみることができる。