一八世紀以降、木綿や菜種に代表される市域の商品作物の生産が増大するにつれ、流通が活発になっていった。たとえば大笹(おおざさ)街道は、江戸時代前期には領主米の輸送路として重要であったが、しだいに民間の商品輸送路としての比重が増加した。とくに菜種油の輸送が増え、途中の鳥居峠(真田町)は「油峠(あぶらとうげ)」ともいわれた。この油は江戸で「信水(しんすい)」(信州の水油)として評判となる。油の詰まった樽(たる)と戻りのあき樽が大笹街道をにぎわせていた。

こうした商品流通を支えていたのが馬の背による輸送であった。江戸時代の商品輸送は宿場問屋ごとに荷を付けかえる継ぎ送りが原則だったが、宿継ぎでは宿場ごとに口銭(こうせん)をとられるうえ、日数がかかり荷傷みもひどくなる。そのため目的地まで付け通す馬が商品輸送に活躍する。自分で生産したものを自分の馬で近隣の市場に運び、帰りに必要な物資を付けて戻ってくることを手馬(てうま)といったが、そのうち専業となったものが中馬(ちゅうま)とよばれるようになった。しかし、手馬といっても商い荷物を付け送る場合もあり厳密に区分されてはいなかった。

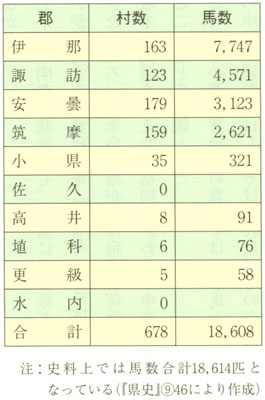

荷物を継ぎ送ることで稼ぐ宿場問屋は、中馬・手馬が増加するとみずからの特権を侵害されるため、つねに制限を加えようとする。中馬の先進地である伊那街道ではしばしば争いがおきていたが、宝暦九年(一七五九)に伊那街道一六宿の問屋が中馬仲間を訴えて紛争となった。これは信州全体を巻きこみ、幕府の役人による実態調査がなされ、明和元年(一七六四)に裁許が下された。これが「明和の裁許」といわれ、以後の中馬稼ぎの基準となった。明和の裁許では従来の裁許を無効とし、あらためて街道ごとの荷物の数量・品目・口銭が決められるとともに中馬村の村名・馬数が決められた。このときの郡別の村数・馬数を示したのが表2である。これをみると、紛争の中心であった中南信が多く、離れた東北信は少ない。北信では水内郡は中馬稼ぎの村がなく、更級・埴科・高井郡では上田領と幕府領のみで、松代領の村は皆無である。このことは北信に中馬稼ぎが少なかったとみるよりは、中馬が南信地方を中心とするもので、紛争の当事者でなかったこともあり、幕府の調べにたいし申請をしなかったとみるべきであろう。また、北信では日帰りできる一〇里内外の範囲に十二斎市の善光寺町・松代町、九斎市の中野町・須坂町・新町(しんまち)村(信州新町)・矢代宿・稲荷山宿があり、そのほか六斎市も多かった。そのためみずからの稼ぎを、遠距離を付け通す中馬ではなく、手馬稼ぎと認識していたとみられる。

明和の裁許により中馬が公認されると、鑑札が交付され、手馬とは区分されることとなる。そのため従来どおりの稼ぎができないものも増え、北信の村からも中馬の追加公認の願いが出されるが、なかなか認められなかった。

しかし、明和の裁許後も、手馬による稼ぎはつづけられ、中馬同様に活躍した。このため北国街道宿問屋との争いが続発する。寛政三年(一七九一)には、更級郡上山田村(千曲市)の小八が上田から藍(あい)と炭を付けて戻ってきたところ、坂木宿問屋が藍は宿継ぎ荷物であるとして差し止めた。翌年、更級・埴科両郡四四ヵ村手馬仲間は坂木宿問屋を訴えた。宿問屋がわは、中馬同様の稼ぎをしていること、「集物(あつめもの)」と称して宿継ぎ荷物を運んでいることなどを問題とした。

この紛争の幕府評定所の裁許では、手馬として所の産物を口銭を払って付け通すことは認められたが、四四ヵ村の中馬公認願いはしりぞけられた。その点では四四ヵ村がわの負けであった。しかしこのあとも、寛政九年に松代領内五七ヵ村が中馬稼ぎの公認を願いでるなど、村々からの中馬願いが繰りかえし出されていく。

その後も中馬・手馬は、宿問屋と争いながらさらに活動を発展させ、明治後半に鉄道が開通するまで物流の主役として活躍した。