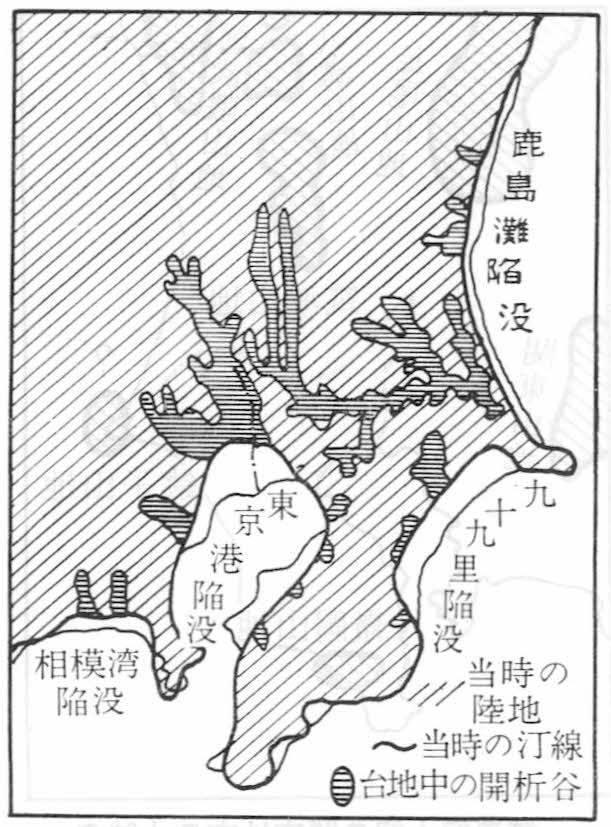

次の沖積期に入ると、この台地は、川による開折(地表が川の浸蝕作用の結果色々の形を作ること)が行われ、台地と沖積低地との区別が生じ、さらに海水の上昇(土地の沈降と共に気候の温暖も関係がある)があって、台地の下や沖積低地の奥まで、海の入江が入りこんで行った。茂原市の上茂原あたりまで入江のように海が入っていたのである。この時代の房総の地は鹿島浦と浦賀水道の両方から海が入っていて、関東陸塊からほとんど切り離されていたと考えられている。その後およそ四五千年前から、一〇~一五米の最後の陸地の上昇が行われて、海は退き入江のあとや浅海は河川の運搬する土砂の堆積作用により、埋められて現在の房総半島の地形が形成されて来た。

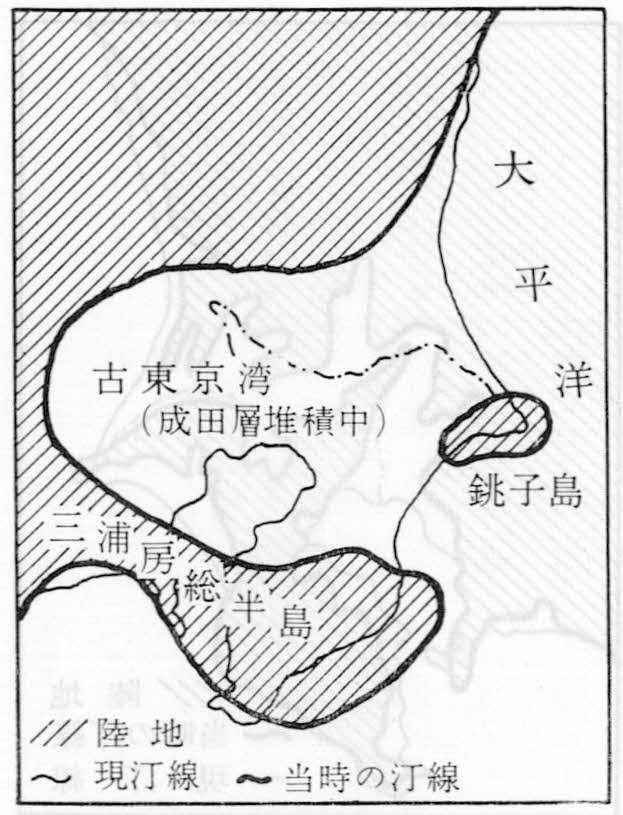

第三紀中紀の関東地方の水陸の分布(与世里盛春氏による)

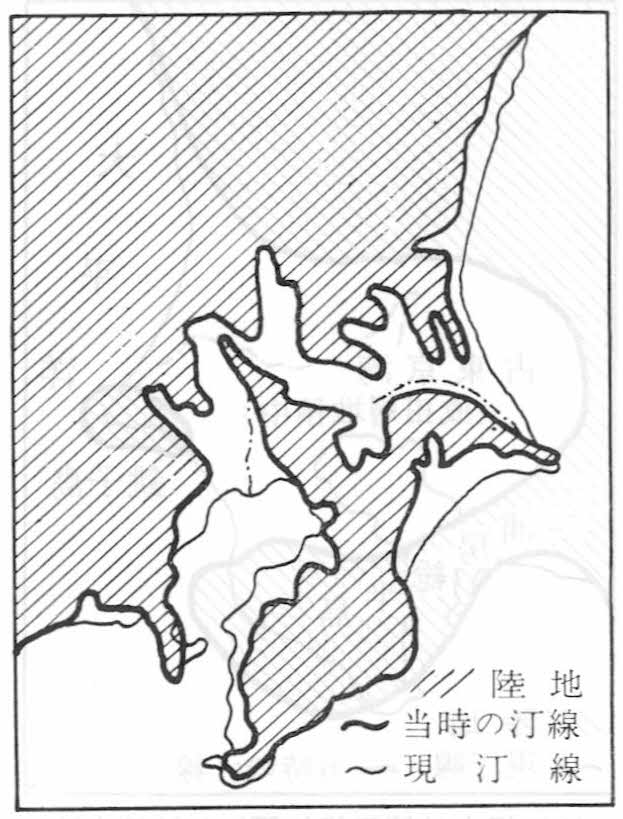

第三紀より第四紀初頭における水陸分布(与世里盛春氏による)

沖積期初期の水陸分布

(与世里盛春氏による)

ローム堆積後の激しい地殻運動によってできた水陸の分布