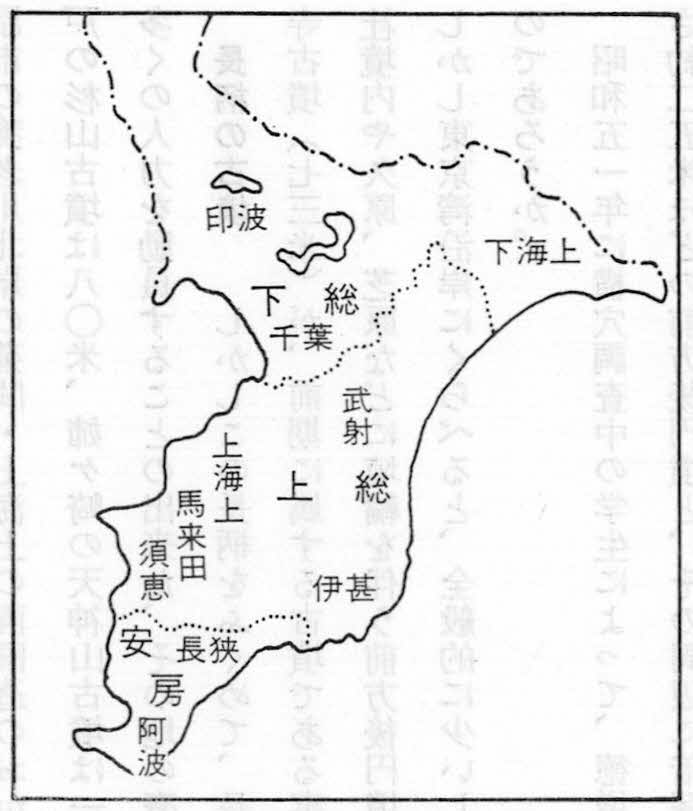

ヤマトタケルの遠征物語が示すように、東方に進出する力によって数十にもおよぶ、小国家が中央に服属するようになると、概ねその首長を国造や県主に任命して吸収して行ったが、この国造のおかれた地は全国で約一四〇。(7)そのうち関東には二五、房総にはその半数に近い一一が置かれている。これはこの房総が早くから開発せられたことを語っている。『日本書紀』によれば、ヤマトタケルの東征後の成務天皇の時から、諸国に国造をおき山河を境にして国・県を分け、邑里を定めたという。房総の地におかれた国造の名と、その推定地域は次の通りである。

1 印波国造(インバノクニノミヤツコ) 印旛郡

2 下海上国造(シセツウナカミノクニノミヤツコ) 海上郡

3 千葉国造(チバノクニノミヤツコ) 千葉市附近

4 武射国造(ムサノクニノミヤツコ) 武山郡北部

5 菊間国造(ククマノクニノミヤツコ) 市原市菊間

6 上海上国造(カミツウナカミノクニノミヤツコ) 市原市姉ケ崎附近

7 馬来田国造(マクタノクニノミヤツコ) 小櫃川流域

8 須恵国造(スエノクニクミヤツコ) 富津町附近

9 伊甚国造(イジミノクニノミヤツコ) 夷隅郡

10 長狹国造(ナガサノクニノミヤツコ) 安房郡

11 阿波国造(アワノクニノミヤツコ) 館山市附近

国造の配置

諸豪族が大和朝廷に服属し、世襲するに至ると姓を授けられ、次第に秩序づけられて行って、各氏の尊卑の程度を現わすようになったが、これは大化改新により制度としては廃止されたが、氏・姓はその後も重んぜられた。その姓は時代によって地位が変わり、その名称も数十にも及ぶというが、主なものは臣・連・宿禰・造・君・直・首などであるが、前掲の国造のうち、1・2・3・5・6・9・11の七国造は直(あたい)の姓をもち、4・7・8は上級の臣(おみ)を賜っている。

10の長狹国造の姓は明らかでない。

これらの国造の置かれた地域は現在も古墳が多く、特に市原市の養老川北岸の菊間・上海上の両国造のおかれた地には、径三〇米以上のものがいくつもあり、なかには潤井戸の杉山古墳は八〇米、姉ケ崎の天神山古墳は一二五米、山倉の棒坂古墳は一〇〇米などの、前方後円墳があり、(8)多くの人力を動員することの出来た、その地の豪族の力がうかがえる。

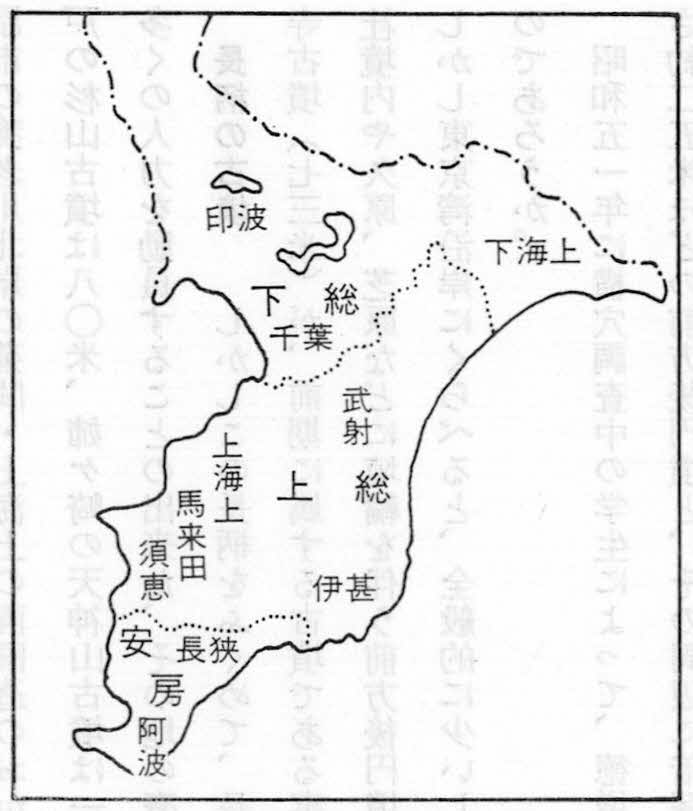

2 下海上国造(シセツウナカミノクニノミヤツコ) 海上郡

3 千葉国造(チバノクニノミヤツコ) 千葉市附近

4 武射国造(ムサノクニノミヤツコ) 武山郡北部

5 菊間国造(ククマノクニノミヤツコ) 市原市菊間

6 上海上国造(カミツウナカミノクニノミヤツコ) 市原市姉ケ崎附近

7 馬来田国造(マクタノクニノミヤツコ) 小櫃川流域

8 須恵国造(スエノクニクミヤツコ) 富津町附近

9 伊甚国造(イジミノクニノミヤツコ) 夷隅郡

10 長狹国造(ナガサノクニノミヤツコ) 安房郡

11 阿波国造(アワノクニノミヤツコ) 館山市附近

国造の配置

諸豪族が大和朝廷に服属し、世襲するに至ると姓を授けられ、次第に秩序づけられて行って、各氏の尊卑の程度を現わすようになったが、これは大化改新により制度としては廃止されたが、氏・姓はその後も重んぜられた。その姓は時代によって地位が変わり、その名称も数十にも及ぶというが、主なものは臣・連・宿禰・造・君・直・首などであるが、前掲の国造のうち、1・2・3・5・6・9・11の七国造は直(あたい)の姓をもち、4・7・8は上級の臣(おみ)を賜っている。

10の長狹国造の姓は明らかでない。

これらの国造の置かれた地域は現在も古墳が多く、特に市原市の養老川北岸の菊間・上海上の両国造のおかれた地には、径三〇米以上のものがいくつもあり、なかには潤井戸の杉山古墳は八〇米、姉ケ崎の天神山古墳は一二五米、山倉の棒坂古墳は一〇〇米などの、前方後円墳があり、(8)多くの人力を動員することの出来た、その地の豪族の力がうかがえる。