残念なことにこの像の製作年代はいつとなすべきか、たよるべきものが全くないが、おそらくは降っても平安末期というべきではなかろうか。

またこの神像はなにを現わそうとしたのか。その神名を知る手掛りとしてはさきにものべた安永六年の勧進簿の序のみである。やや長いが全文を訓み下し文とする。

「刑郎神社本殿造立徴序。

上総州長柄郡刑部の郷、刑部の邑、天皇宮は伊弉諾(いぎなぎ)尊、伊弉冉(いぎなみ)尊生まれます所、素戔鳴(スサノヲノ)尊なり。神紀(かんつふみ)に曰く。此の神、根ノ刻(州(くに))に至るの時、神徳を称して牛頭(ごず)天王と曰ふ。根すなわち子(ね)なり。北方子の宮、丑の頭なり。丑と牛と同訓。故に牛頭天皇と曰う也。云々。人王四十代天武天皇、白鳳四年五月七日の夜、天皇夢みたまう。教覚(さとし)の給はく。明年の夏、天下疾病庖瘡(ほうそう)有りて万民を苦しめん。もし我を祭には則将に免かれんと。吾は東方、月岡山に跡を垂るの神也。是に於いて勅使当国に下り、同年六月七日、宮地を定む。四十三代元明天皇和同二年、宮桂太敷立て、六十八代後一条院寛仁二年戊午、刑部三郎成常なる者本社を修理す。同万寿元年甲子六月廿日祭礼初めて之を行う。乃ち刑部郷は成常の領地也。永百貫文と神輿・御幡・神馬を寄附す。勅を奉じて納む。然るに乱世以来、数百歳を経、宮殿漸く頽敗す。是に於て祖父常信、親父政吉、之を修せんと欲す。未だ成らず。今や志願を発し、之を経営せんと欲す。故に力を四方の人に請う。庶幾ば、信仰の士女、姓名を此徴に紀す。永世に勤格んことを。

安永六年丁酉十一月吉日 刑部 天王宮神主 藤原定栄謹書」

この勧募の結果、建立せられたのが現在の八重垣刑部神社の社殿であろう。そしてその氏子も、刑部および立鳥、鴇谷の三郷に及んだが、新宮神社のみは三〇数戸を氏子とし、例祭を十一月八日に行って来た。大正六年一〇月一日の台風のため、その社屋が全潰、同一一月八日再建せられたのが現在の六坪の社殿である。

なお背後の丘陵の側壁にこの神像を納め得る程の岩窟がある。これは大正六年、堂の全潰の時に一時奉安したところというが、その際もすでに同型のものが掘られてあり、それをさらに深く掘ったとの事で、相当古い時代にも一時この岩窟におさめた期間があったらしく、現像の足部の朽損もその際のものであろうか。ともあれこの神像はこの記にいう牛頭天王像と推定して誤りあるまい。記録の上では延久二年に、京の祇薗社の牛頭天王像の焼失の記事があり立像であった。(3)

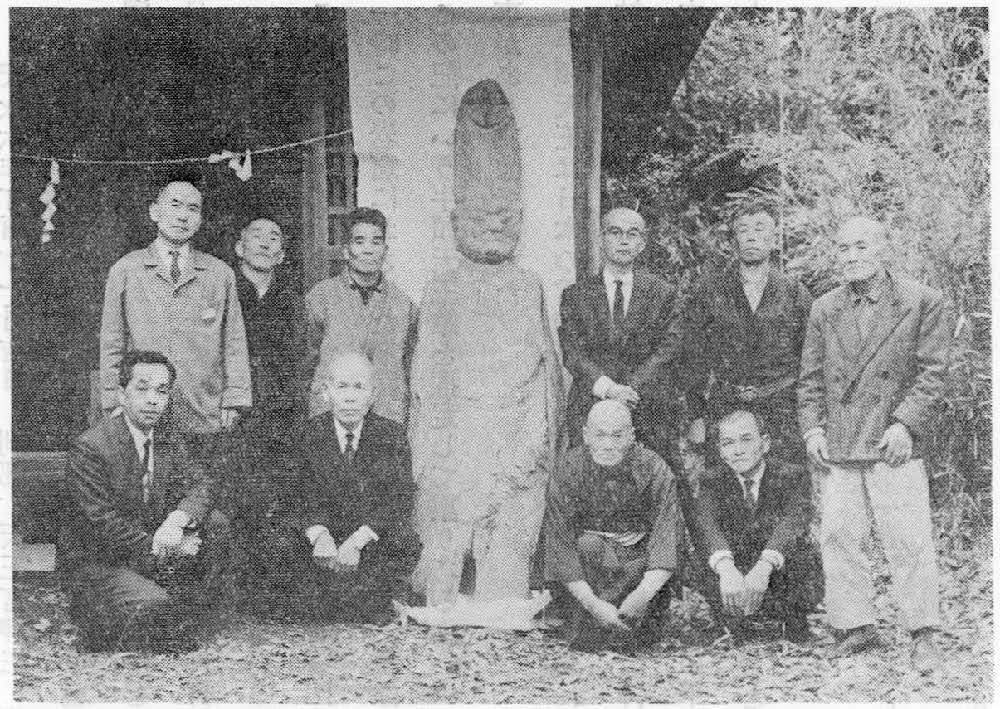

牛頭天王は日本の信仰史上でもまだ謎につつまれた神であって、不明の点が多い。その信仰の根源は京都の八坂神社(祇園社)でその歴史は古く、かつ朝野の信仰が厚かった。(4)その都の信仰を此地にもたらしたものは、相当に力のある在地の豪族と考えられ、あるいは前述の平成常もしくは、その子孫などが考えられるのではなかろうか。なおこの像は、昭和四七年、長柄町文化財第一号として指定され、昭和五二年、県指定文化財となっている。

牛頭天王立像(刑部 新宮神社)

註

(1)大森金五郎『武家時代の研究』第一巻に、ほとんどの文献があつめられている。

(2)威武におそれた。(大森金五郎)国内が疲幣して戦えなくなった。(石母田正)頼信と主従の関係となっていたので戦えなかった。(竹内理三)平直方とは私営田領主間の争で、あくまで争はねばならなかったが、源頼信は土地所有権をみとめたので降伏した(庄司浩)。この一つが原因ではなく、共に原因となり平忠常の末流が房総に発展したのであろう。

(3)岡直己『神像彫刻の研究』一九四頁

(4)久保田収『八坂神社の研究』

(1)大森金五郎『武家時代の研究』第一巻に、ほとんどの文献があつめられている。

(2)威武におそれた。(大森金五郎)国内が疲幣して戦えなくなった。(石母田正)頼信と主従の関係となっていたので戦えなかった。(竹内理三)平直方とは私営田領主間の争で、あくまで争はねばならなかったが、源頼信は土地所有権をみとめたので降伏した(庄司浩)。この一つが原因ではなく、共に原因となり平忠常の末流が房総に発展したのであろう。

(3)岡直己『神像彫刻の研究』一九四頁

(4)久保田収『八坂神社の研究』