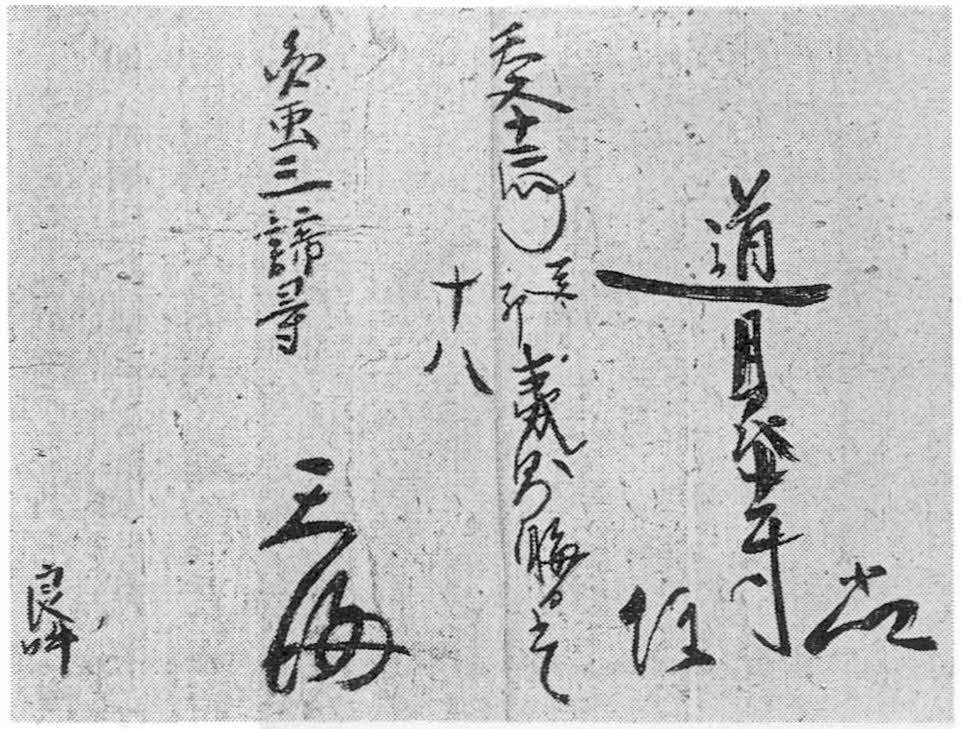

(1)『大和庄手裏鈔』観応二年(一三五一) (2)『名別義通』室町初期写 (3)『被接義私案立』室町期写 (4)『霊山移不移』享禄三年(一五三〇)(5)『即身義・竜女分極』室町期写(以上妙法院蔵)(6)『三身義案立』室町期写(正教蔵々本)(7)『円頓者見聞』文明三年(一四七一)(身延山文庫蔵) (8)『大蘇開悟抄』天文一二年(一五四三)(叡山文庫天海蔵)

以上の写本はすべて本の裏、もしくは末尾に道脇寺と記されており、その旧蔵本であることを示しているが、現在知り得た限りでは、現存寺院にも文献にあらわれた寺院にも、長柄の道脇寺以外に全国に同名の寺院はない。推測するにかっての長柄の道脇寺の旧蔵書ではなかろうか。特には大和庄における手控えおぼえ書という意味の書名であろうが、大加場の旧家に家号を「やまと」(現大和道久氏)とよばれる家がある。あるいはこの古い時代の地名に関連あるのではなかろうか。これらのおよそは天台論義に関する本で、この道脇寺に学んだ僧の借り出したものが幸に伝存したものと推測するが、最古の写本も鎌倉末期をさかのぼらない。すなわち道脇寺が平安朝期に存在した証とはならないが、古く学問の盛んであった寺であることを語るもので、安然和尚の伝統をつたえる寺院として考えても矛盾はない。ただし京都で活躍していた安然が急病で没したらしいこと、その没年については寛平元年(八八九)一〇月から同じく九年(八九七)の九月までの間であることについては橋本進吉博士の考証(6)があるので、あるいは時代を異にする同名の僧、もしくは異名であっても高名の学僧の事蹟が安然に仮託せられたことも考えられる。ともあれ道脇寺が中世以前の天台の有力な学問寺であったことは確言出来るのではなかろうか。なお現存の『道脇寺由来記』(山本賢光師蔵)には大館判官と御小屋城についての記事などあまりに物語り風で、享保の仙順写本にもいうごとく、江戸中期の堺町で盛行した人形浄瑠璃の金平もの(坂田金時の子である金平の武勇談)の影響下に発生した説話としたい。この道脇寺は中世末期以降は酒井氏の改宗運動によって日什系の日蓮宗となった。

なお百坊をめぐって食を求めた犬が、百坊一時に鐘を合図に食事をした為にその犬が死に、その夜大洪水で寺が流失したという説話は類似のものが市原市郡本の千草寺にあるらしく、(7)事実ではないが民俗学的には興味ある課題と言えよう。

叡山文庫蔵。天文十二年七月晦日の書写で「道脇寺常住」の字がある。天海大僧正の蒐集した古書のうちの一つである

(1)家永三郎編『日本仏教史I』に適確な仏教史的評価がある。

(2)橋本進吉「安然和尚事蹟考」(橋本進吉博士著作集第十二冊『伝記・典籍研究』所収)

(3)大正新修大蔵経におさめられている。

(4)清水谷恭順『天台密教成立に関する研究』「第五章台密大成者五大院安然」

(5)渋谷亮泰編『昭和現存天台書籍綜合目録』による

(6)前掲書八四頁

(7)今井福治郎『房総万葉地理の研究』一七一頁

(2)橋本進吉「安然和尚事蹟考」(橋本進吉博士著作集第十二冊『伝記・典籍研究』所収)

(3)大正新修大蔵経におさめられている。

(4)清水谷恭順『天台密教成立に関する研究』「第五章台密大成者五大院安然」

(5)渋谷亮泰編『昭和現存天台書籍綜合目録』による

(6)前掲書八四頁

(7)今井福治郎『房総万葉地理の研究』一七一頁