名主役は世襲のところもあり、大百姓の間で一代勤め、あるいは一年交代で勤めるところもあった。江戸時代初期には、家柄によって代々名主役を世襲する傾向が強かったが、時代が下るに従い財力のある者が当たるようになり、更には惣百姓により選出されるようなことも起こってきた。これは、家柄が高くとも財力が衰え、村内における発言力が低下したためである。それとともに名主の職務内容が次第に複雑多様になり、能力の劣る者は、いかに家柄が高くともその任に耐えられなくなってきたからである。

安永三年(一七七四)小榎本村名主□右衛門は、地頭所へ名主退役願い(12)を差出した。□右衛門の父は早く死んだようである。祖父が名主をしていたが、この祖父も死亡したため若年で名主役を申し付けられた。その間、伯父△右衛門が助力してやっと名主役儀を果たしていたが、この伯父も死んでしまった。その上、近年不作が続き身上も悪くなってきた。この上役儀を勤め続けては、御用に支障を来たすだけでなく、両組頭・惣百姓にも難儀を掛ける、というのであるが、決定的理由は、「拙者不調法者(ぶちょうほうもの)無筆ニ御座候得バ、御役儀相勤まり難く存じ奉り候」という点にあったと考えられる。恐らく、父の早逝が不幸の始まりで、筆算を学ぶ暇がなかったものであろう。

この退役願いには、村親戚五人も連署している。願いを受けた地頭用所の処置は不明であるが、一八年後の寛政四年の文書では、名主は幸右衛門になっているから聞き入れられたようである。名主は、百姓に君臨して威張っていたように考えるが、それ相当の能力がなければ勤まらない役儀であった。

名主役は、それが世襲であっても、その子が、すぐに任命されるとは限らない。文政一二年(一八二九)の刑部村地所出入の訴文に、「名主見習丈助」と書かれている。若年過ぎるような場合、見習期間を置いてある。

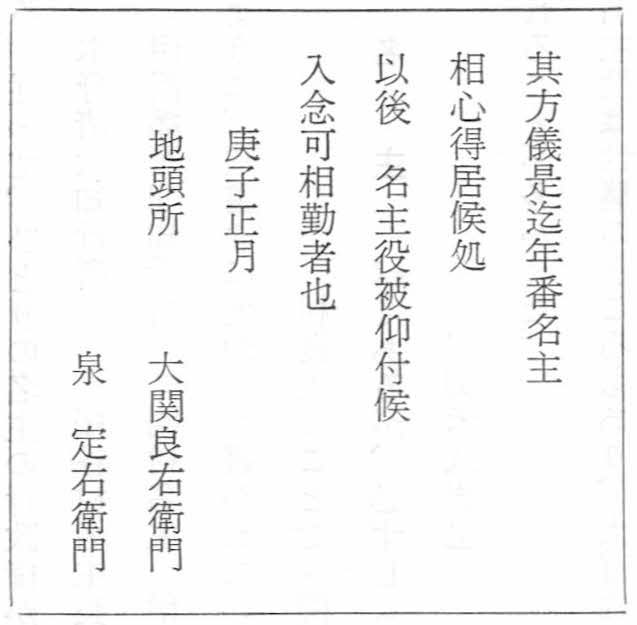

名主の任命は、世襲であろうと惣百姓の入札(いれふだ)によるものであろうと、任命権者は領主である。篠網村組頭三郎兵衛は、先ず年番名主の辞令を受けている。九年後に名主役を申付けられた。この辞令では、年番名主と名主役を明らかに区別している。名主役を仰せ付けられれば、退役するまで名主である。天保一三年、三郎兵衛は退役した。老令で病気勝ちとなり勤役が困難となったからである。地頭所からは、「是迄出精相勤メ候間、組頭役格仰せ付けられ候、諸事御用向御差支(さしつかえ)なきよう諸役の者え心添え相勤むべきもの也」との文書(13)を受けている。退役後も組頭の格式を与えられ、後役の者の指導をするように、との趣旨である。人格・識見とも備った名名主であったと推察される。

名主役は、必置のものでもなかった。正徳四年(一七一四)の立鳥村へあてられた達(たっし)の宛名に、名主名がなく組頭だけである。天保一一年(一八四〇)の小榎本村田畑年貢皆済目録の宛名も、組頭と百姓代だけである。一定期間だけかもしれぬが、文書の宛名に名主名を欠くものを時々見かける。組頭の合議あるいは輪番により村政が取りしきられたものと考えられる。

(刑部 内藤正雄家文書写)