寛政五年の村高帳には、高三五六石三斗九升七合一勺四才、家数四九軒とあり、村高は微増しているが家数は二軒減っている。支配関係は幕末まで変わらない。

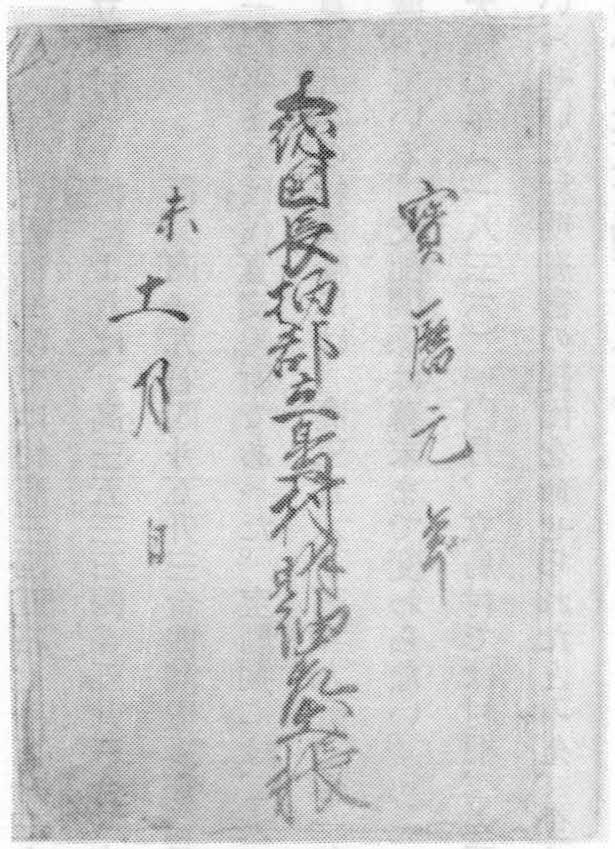

天保七年(一八三六)一〇月、立鳥村では村柄、の明細書を代官所に差出した。このときは、御料・私領を問わずいっせいに村明細書の提出を命ぜられたとみえ、全く同形式の村差出が他村からもいくつか発見された。簡単であるから全文を掲げてみる。

天保七申(さる)年十月

御尋之ケ条(おたずねのかじょう)御答書(29) 控

上総国長柄郡立鳥村

土屋三郎右衛門

鈴木重四郎 知行所

曲淵主馬

上総国長柄郡立鳥村

一 高三百五拾弐石

一 古城跡 御座無(ござな)く候

一 御朱印寺社領 御座無く候

一 除地(じょち) 大地寺社 御座無く候

一 小川砂川 但板橋三ケ所

但一村持自普請(じふしん)ニ御座候

一 村名之儀往古(おうこ)より立鳥村と唱(とな)え申し候

一 当村之儀往古より壱ケ村ニて相分れ候儀御座無く候

一 当村之儀往古より他村枝郷(えだごう)ニてハ御座無く候 当村之枝郷も御座無く候

一 当村之儀往古より馬継場(うまつぎば)ニてハ御座無く候

一 当村之儀前々より町場市場ニてハ御座無く候

一 当村之内前々より陣屋御座無く候

一 当村地内往来之儀往古より居村中往来(なかおうらい)ニて前々之通り道筋相替(みちすじあいかわ)り候場所御座無く候

一 元禄度以来居村住替り候儀并ニ一村立ち候新田等御座無く候

右ハ此度御国絵図御取調(おとりしらべ)ニ御出役なされ御糺(おただし)ニて取調候所書面之通りニ御座候、右之外元禄度以来相替り候儀御座無く候、これに依り村役人連印を以て此段申上候以上

土屋三郎右衛門知行所

百姓代 長右衛門

天保七申年七月 組頭 長左衛門

名主 久右衛門

鈴木重四郎 知行所

百姓代 平治郎

組頭 政吉

名主 伊左衛門

曲淵 主馬 知行所

百姓代 嘉七

森 覚蔵様御手附 名主 [ ](吉か)右衛門

秋山銓之助殿

この書上げで見る限り、きわめて特色や変化のない村といえる。

明治二二年の上総国町村誌には、戸数五九、人口三四一、馬二五、人力車三〇、段別一〇二町二反八畝一一歩、寺星谷山感応寺、汲井山三橋寺、立鳥山妙竜寺、いずれも日蓮宗と出ている。

立鳥村明細差出帳

(大野弘司家所蔵)