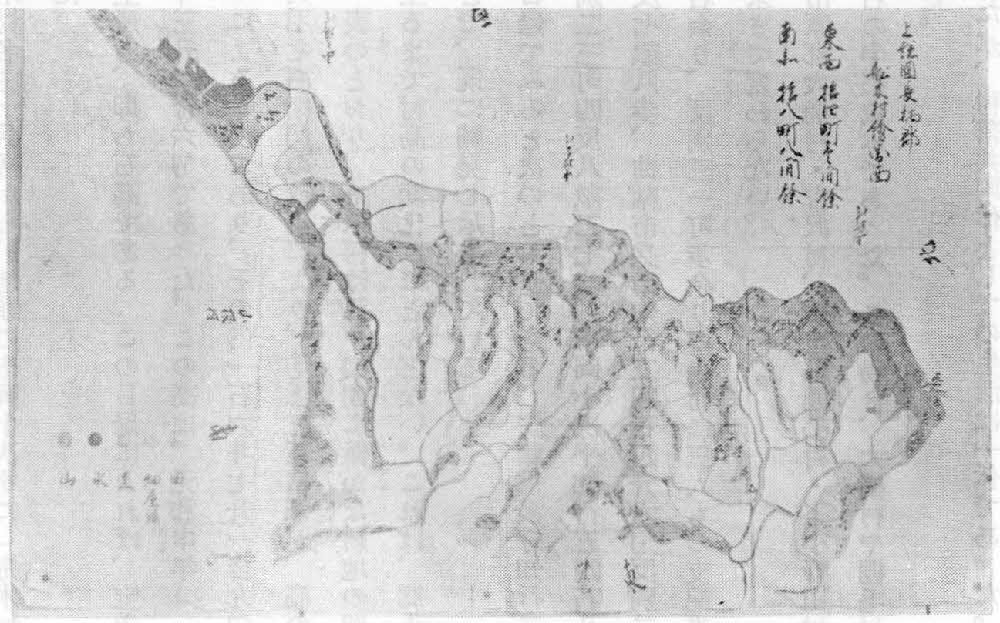

舟木村絵図面(年代不詳)(舟木 矢部泰助家蔵)

宝永六年(一七〇九)舟木村名主十兵衛から、地頭の市岡小次平に「舟木村高辻差出目録」(33)が提出された。

村の基本となるものは、生産力、即ち石高である。この目録によれば、宝永六年の舟木村高二七八石六斗三升六合六勺であった。この高は、元和申(さる)年(一六二〇)永井信濃守の検地によるものであり、その内一石六斗七升一合九勺は、天和三年(一六八三)天羽七右衛門の改めにより、切添(きりぞえ)と新田畑が、高の内に加えられたものである。表のとおり、舟木村は江戸初期に僅かな耕地の開発があっただけで、幕末に至るまで村高の変化はほとんどない。これは、郷土の多くの村々に共通することで、既に開発し尽されている。

舟木村村高の推移

| 舟木村村高の推移 |

| 出 典 | 年 代 | 村 高 | 家 数 |

| 舟木村高辻差出目録 | 元和6年(1620) | 276石96470 | |

| 上総国郷帳 | 元禄15年(1702) | 278石63470 | |

| 舟木村高辻差出目録 | 宝永6年(1709) | 278石63660 | 33(内水呑6) |

| 上総国村高帳 | 寛政5年(1793) | 278石63065 | 32 |

| 舟木村御尋之箇条御答書 | 天保7年(1836) | 278石99600 | 32 |

| 旧高旧領取調帳 | 維新前 | 278石63620 |

支配関係を前記高辻差出目録でみると次のとおりである。安藤信濃守知行二〇三石七斗六升六合九勺反別二三町四反八畝二七歩、市岡小次平知行五四石八斗二升九合一勺反別五町七反七畝八歩、曲淵市兵衛知行二四石四升六勺反別二町一反二三歩、総高二七八石余り、反別三一町歩余りの小村に三人もの支配者がいた。この支配関係は幕末まで変わらない。

旗本市岡氏の知行所は、市原郡大桶村・吉沢村、埴生郡棚毛村・下小野田村などにもあって、合計七百石の中堅旗本であった。この場合、大桶村や棚毛村の市岡給を互に相給(あいきゅう)と称した。

舟木村は三給に分かれていたが、村落共同体としての生活は一体であった。宝暦九年(一、七五九)に、鎮守山王権現の備社(びしゃ)について、社僧安楽寺と若干のいざこざがあったが、その時の一札には三二人が署名している。給のちがいは、年貢や夫役の納め先が異るだけであった。

村高二七八石五斗余りを三二軒で割ってみると一戸平均八石七斗余り、反別にすると九反歩余りとなる。当時としては平均的百姓といえる。もちろん水呑(みずのみ)が六軒あったので、一〇石以上の高持もあり、階級差もあった。高辻差出目録から村況をうかがってみたい。それを整理して見ると次の如くなる。

一 安楽寺・大立坊の二か寺は安藤信濃守様の知行所内にある。諸職人はいない。

一 山王・熊野・日天子・十善師の四社があり、袮宜(ねぎ)は百姓の内にいる。

一 留堰(とめぜき)が二か所ある。二か所とも樋呑(ひのみ)がついている。樋呑が破損した時は、御屋敷様から普請のための扶持(ふち)米をくださる。

一 陣屋・蔵屋敷など一切無い。

一 御林(おはやし)など一切無い。

一 当村には舟木谷と八反目谷の二谷がある。舟木谷は全部安藤信濃守様知行所である。八反目谷は家数十一軒で、市岡様、安藤様、曲淵様の三給が入り合っている。

一 当村は野場(草刈場)が不足しているので、舟木谷は山之郷村へ入会い、馬一匹につき山年貢麦五升・大豆一升・木綿一斤(いっきん)を出している。八反目谷は上野村へ入銭一貫文、金剛寺村へ金一分二朱差出し、馬草・薪・萱を刈取っている。

一 当村より江戸まで道のり十八里ほどである。舟津は、浜野村・八幡村・曽我野で、四里半ほどである。

いろいろな文書に八反目村と書いてあるが、私称であって正式のものでない。八反目谷は大部分が市岡給であった。安藤給・曲淵給の百姓も住んでいたが、市岡給の名主が他の二給の持添(もちぞえ)名主をしていた。

山之郷・上野・金剛地の各村々に入会地をもっていたが、山年貢の納め方はまちまちである。当時山年貢を野銭(のせん)・秣場(まぐさば)銭・野手永(のてえい)・山手永(やまてえい)などと称していたが、これは山年貢の好例である。

舟木村八幡山の山腹に鐘滝がある。『長柄村郷土誌』に「高さ約三丈巉巌突兀(ざんがんとつこつ)と峙(そばだ)ち、其状恰(あたか)も釣鐘の如し。飛瀑鞺々(とうとう)として崖頭より直下し頗る奇観たり。鐘滝は即ち、懸崖の形状により名(なづ)けられしものならん乎(か)」とある。当村の名勝である。『上総国町村誌』には、戸数三三、人口一九三、馬一五、段別七〇町五畝五歩、氏神船木神社、寺宝照山安楽寺(日蓮宗)とある。