寛政五年(一七九三)の針ケ谷村三給明細帳(8)に、「用水之儀外ニ御座無く候、山合より、出水を引き申し候」とある。刑部村でも「用水懸(かが)り御座無く候、天水場、留井(とめい)御座無く候、旱損場(かんそんば)ニ御座候」(9)というありさまであった。郷土の村々は、山合からの出水を利用しているところが多かった。出水をうまく引けない村では溜井(ためい)をもっていたが、概して干損場が多い。当時の技術では、川の水は使えなかったからである。針ケ谷村明細帳に、「小川御座候、刑部村より立鳥村之流、当村用水ニハ成リ申さず候。」とある。水田より低い面を流れる川は、揚水のしようがなかったのである。従って、山合の出水を手樋(てび)伝いに引くのが一般的灌漑方式であった。舟木村や味庄村は中之台村から引水し、立鳥村や長富村は針ケ谷村泉谷(いずみやつ)から引水していた。

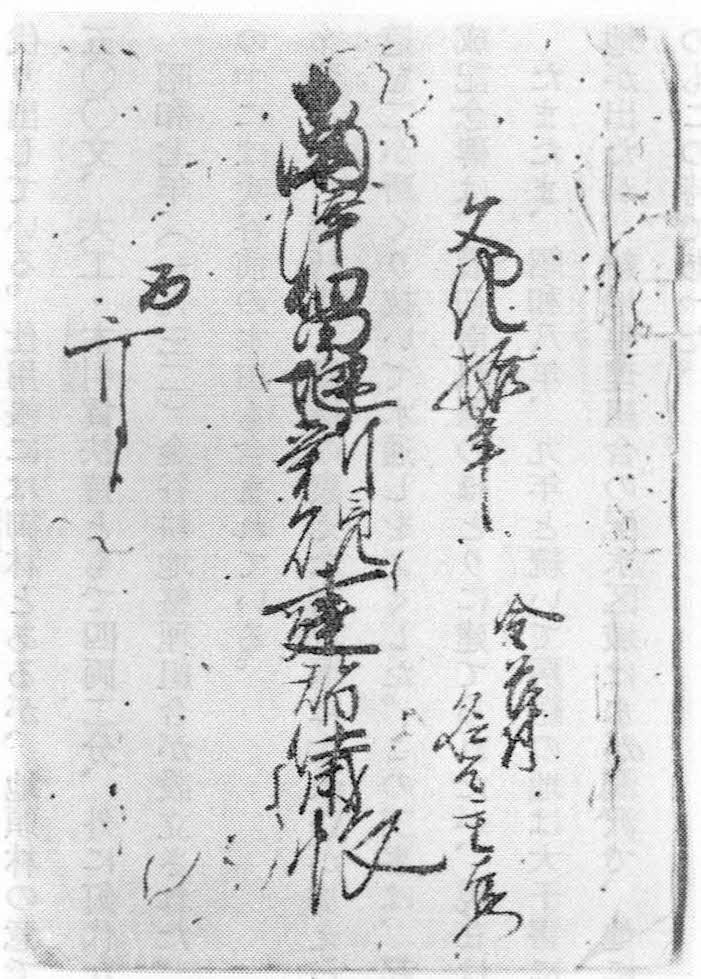

しかし、中には大工事で川を堰止め、用水を確保していた村もあった。金谷の加藤喜之家に「南沢留堰(なんざわとめぜき)新規建替仕用帳」が蔵されている。文化四年(一八〇七)と文化一〇年のものと二冊、また文政七年(一八二四)の修復のための仕用帳も一冊あった。

文化10年 南沢留堰新規建替仕用帳

(金谷 加藤喜之家蔵)

金谷村は、刑部村地内字南沢(なんざわ)で一宮川の支流を堰止め、一〇町程の手樋(てび)を掘って金谷田圃まで引水した。手樋の通る刑部村吹谷(ふきや)の百姓も取水の権利をもっていた。現在でも、吹谷は金谷耕地整理組合に加入している。

金谷田圃約一三町歩は著しい干損場であったが、用水さえ間に合えば一帯に良田である。従って、南沢留堰は金谷田圃の生命線であり、郷土でも最大規模の用水施設であった。仕用帳によれば、文化四年の建替えに八両と六百文を要し、六年後の文化一〇年にも六両二分二朱と銭六〇〇文をかけている。文政七年は修繕であったが、それでも三両二分二朱と銭一三七文の出費があった。小修理は毎年行なわれていたものと思われる。相当重い維持費であったが、金谷田圃一三町歩と吹谷前数町歩の稲作には欠くことのできないものであった。それだけに、水利権者同志の小さな用水争いもあったようで、昭和期になってからも番水の規定を破って真夜中に我田引水する者もあり、そのため夜番を立てたと伝えられている。

南沢堰の成立年代は不明である。古老の話に、「長島代官の方へ足を向けて寝られない。」というのがあるが、この代官の時代に留堰(とめぜき)と手樋(てび)がつくられたのかもしれない。大津倉村に代官屋敷といわれる場所があり、付近に長島姓もあるがいっさいが語り草であり、現在のところ成立年代は考証できない。ただ、長島家墓石に寛文年代のりっぱなものがあり、あるいは地代官を勤めていたのではないかと推察できる。管見ではあるが、普通の百姓の墓石で元禄以前のものを郷土で見ることがなかったからである。この推察からすれば、南沢留堰の成立は約三〇〇年前ということになる。

文化六年の金谷村年貢皆済返目録(11)によれば、米七升六合一勺と銭二〇〇文を堰年貢として刑部村に納入している。また、南沢堰普請人足三〇六人分の扶持米一俵三斗八升が地頭所から与えられている。堰年貢は少量であるが、普請人足三〇六人は多い。堰普請が大掛りなだけでなく、手樋凌(てびさら)いにも相当な人足を要したからである。

堰普請のような場合、地頭林の伐採も許される。文化四年の普請用材のうち松材は全部地頭林から伐り出している。仕用帳には御林(おはやし)とあるが、地頭林の意であろう。文化四年の留場建替費のうち、材木代三両と銭五〇〇文、大工・木引(こびき)賃扶持ともで四両二分、外に釘代などで二分と一〇〇文であった。

昭和七年(一九三二)金谷耕地整理組合が設立された。認可時の耕地面積は、一四町六反九畝一一歩である。この中には吹谷前の水田も含まれている。

翌八年、老朽化し機能の衰えた南沢堰に大改修が加えられた。留場は約一〇メートル程上流に移され、水路も隧道を二か所くり抜いて水通しをよくした。この工事は、起工一月一〇日、竣工三月二六日と短期間に完成した。落成記念碑は、最初南沢堰のほとりに建てられたが、現在は新しい金谷地域の揚水桟場付近に移されている。

たまたま、昭和八年、九年と続いて房総の地は大干害に見舞われた。このときは、金谷田圃だけで五町歩の免租地が出たが、耕地整理組合の配水区域は水が潤沢で、他に分けてやったという。稲塚と金谷の水利権争いが起ったのもこの時であった。

昭和二三年(一、九四八)に至り、南沢堰の維持が困難となってきた。揚水桟が普及し、上流でどしどし汲み揚げるようになったため、留堰による自然流水では水が乗らなくなった。ここに南沢堰は廃止され、金谷地先に揚水桟場を設け、昭和二五年から動きはじめた。総工費七八万八〇〇〇円、灌水面積一三町二反二畝歩であった。

適当な出水や引水可能な小川をもたない村々は溜井(ためい)をつくった。大庭村の稚子堰をはじめ、高山村・立鳥村・桜谷村その他に大小様々な溜井がある。立鳥村では、東谷と汲井谷にそれぞれ溜井をもっている。

文化一四年(一、八一七)六月、立鳥村では堰の地積が大分欠けてきたので間数改(けんすうあらた)めを行なった。(12)東谷の堰は、堤の長さ五三間半、横幅二三間半である。樋呑(ひのみ)の場所が悪いので、古樋呑下を代地に出し、清左衛門の地所に新しい樋呑を設けた。汲井谷の溜井は、堤の長さ三〇間半、これまでに殊の外地面を失っているので、今後は間数が減らぬよう杭木を改めた。また水の引き方についても口論が起こらぬよう三給で相談の上取りきめをすることにした。秋前には、両谷とも三日宛普請に出ることも約束している。

堰普請は村の重要な定例的作業であった。そのため、地頭所から扶持米も下付されている。溜井は、一村限りの管理が多く、引水のルールもきちんと定められていて、用水出入の記録は見当たらない。

揚水桟具の記録も郷土史料からは見出せなかった。江戸時代の農業書には、早くから竜骨車というものが現れているが、一般化しなかったようである。揚水高度の小さい場所は、寛文期から踏車が用いられるようになった。桶による汲上げやかつぎ水も行なわれた。しかし、一般的にいって、ひでりの年には簡単に干害を受ける状態であった。