寛延四年(一、七五一)の辺田村名寄帳(16)によれば、別表のような田畑所有状況である。辺田(へた)村とは、刑部村辺田谷のことである。しかも、この名寄帳は辺田谷全部でなく、ある一給のものであるが、表で見るとおり、五反歩未満の百姓が一六軒で八四%を占めている。経営規模がきわめて零細である。

田畑屋敷所有反別段階表(寛延4年)

(刑部 村上忠義家名寄帳)

| 田畑屋敷所有反別段階表(寛延4年) (刑部 村上忠義家名寄帳) |

| 所有反別の段階 | 家数 |

| 3反歩未満 | 8 |

| 3反歩以上5反歩未満 | 8 |

| 5反歩以上7反歩未満 | 0 |

| 7反歩以上1町歩未満 | 2 |

| 1町歩以上 | 1 |

この名寄帳の反別は、田四町三反七畝二四歩、畑二町六反八畝二四歩、屋敷三反六畝一八歩、計七町四反三畝六歩である。これを一九軒で割ってみると、一軒当たり四反歩に満たない。最低は屋敷一畝二四歩だけ、最高も一町二反六畝五歩で、そう多くない。このようなことは辺田谷に限ったことでない。

享和二年(一八〇二)の刑部村、家数一六二軒、高八五八石余、これで計算してみると、一軒当たり約五石である。大よそ一石一反歩としてみると一軒平均五反歩であるから、耕地不足は刑部村全体の問題であった。享保一〇年(一七二五)の、舟木村市岡給の総田畑屋敷反別が、五町七反七畝三歩、家数八軒であるから、一軒当たり七反歩強で、これが自立できるぎりぎりの線である。家数に比べて比較的反別の多いのは、国府里・山根・力丸村などで、何れも一軒平均一一石ないし一三石であった。皿木村や六地蔵村が極端に少ないのは、駅としての収入があったからである。

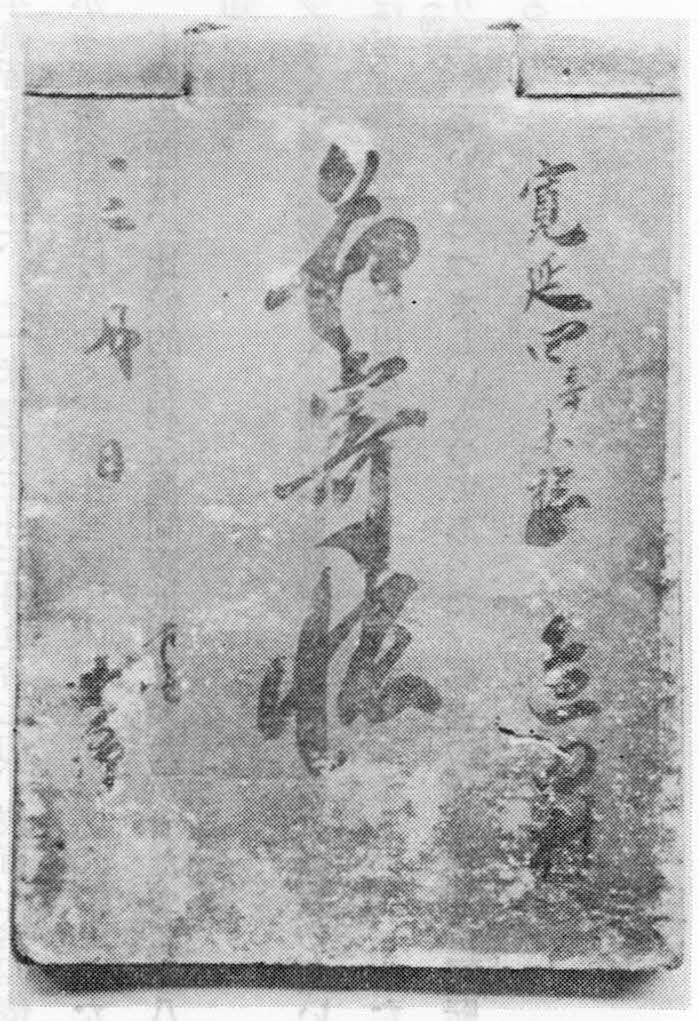

寛延4年 辺田村名寄帳

(刑部 村上忠義家蔵)

このような零細経営に加えて、特産物や換金作物も生産されていなかったとなると、どのようにして生計を立てていたかわからなくなる。副業についても、目ぼしい史料は発見できなかった。

農間渡世(とせい)としては、「男女耕作(之間)男木かやを取り、女ハいとなみを仕り候。」(17)「農業合之手業(てわざ)、男女共繩莚(むしろ)仕り候」(18)という程度である。いとなみとは何んであるか、糸に関係があれば、上総木綿生産地の一環をなしていたと考えられるが、今後の調査にまつ以外にない。木・かやを採るのは自家用の域を出ない。繩や莚は、昭和年代になってからの生産状況から逆推しても、郷土の副業の主たるものであったろうが、需要はそう大きくなかったと思われる。昭和年代の莚は、肥料用かますとして、ビニール袋に取って代わられるまでは、多量の需要があったので、副業としての採算もとれた。しかし、江戸時代の莚の需要が、きわめて多かったとは考えられない。

文化六年(一八〇九)の金谷村年貢皆済目録(19)に、「一米壱俵三斗三升九合七勺、炭百七拾四俵運賃」とある。木炭が江戸に送られていたことがわかる。金谷村だけでなく、郷土全域で木炭生産は盛んであったと考えられる。江戸までの輸送の便利さからみても、木炭生産は、比較的有利な農間渡世であった。また、槇(まき)が八幡に津出しされていたことも、山之郷史料によって知られる。

このように、郷土は耕作反別が少なく、特産物もなく、副業にも目ぼしいものが見当たらない。概して貧しかった。そこで、上総奉公といわれるほど、奉公勤めに出る者が多かったのではあるまいか、また、食生活なども、「平生之糧(かて)ハ、ひえ・菜・大根仕り候」(20)というつつましいものであった。郷土の農業経済が好転するのは、明治になって台畑が開墾されてからである。