郷蔵とは、公的な年貢米収納庫で、免租地となっていた。正徳四年(一七一四)の立鳥村掟書(おきてがき)(33)に「年貢米郷蔵ニこれ有ル節、蔵番油断無くこれを相守ルべく、万一火事出来焼失あるいハ盗人ニ逢い、米を紛失せしむるニ於テハ…中略…惣百姓急度弁じ差出スべき事」とある。津出しするまでは大変な苦労であった。江戸時代も中期以降となると石代納が多くなり、郷蔵は備荒貯穀の倉庫に使われることもあった。

年貢米の調整は厳重で、特に将軍や大名の食用米は一粒一粒選別したという。郷土史料では、そのような事例を発見できないが、それでも「御年貢米拵(ごしらえ)念を入れ、米怔(こめしょう)吟味を遂ゲ、荒砕(あらくだけ)・青米・赤米之類これ無き様ニ仕るべく候、」(34)というきびしさであった。正徳四年の立鳥村掟書によると、俵入れ、俵拵(たわらごしらえ)は次のように定められている。先ず惣百姓相談の上枡取を定める。名主・組頭立会いの下に枡取が枡目を吟味し、俵に入れる。少しでも量目が不足すれば補充させる。俵の中には、百姓名・所書・枡取名・名主名を書いた札を入れる。途中荷崩れのないよう厳重に俵拵をして郷倉またはそれに代る倉に格納する。

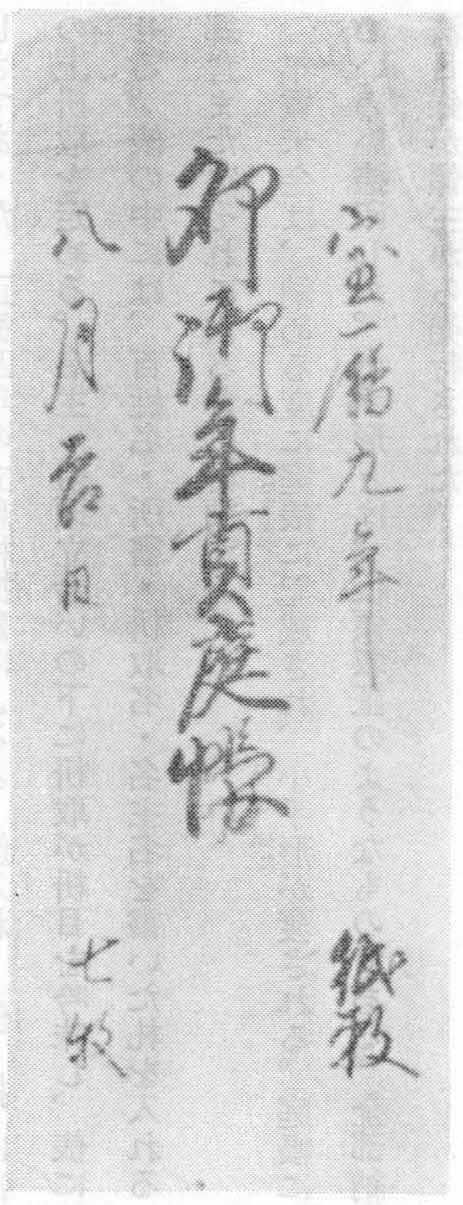

年貢庭帳

(舟木 矢部泰助家蔵)

年貢米金は、納める度に庭帳(にわちょう)に記載され、小手形(こてがた)が渡される。庭帳には、名前・納高・日付が記入され、百姓はめいめい捺印した。小手形とは、仮領収証のようなものである。全部納め終ると、小手形と引換えに、村全体の皆済目録が領主から発行された。

次に示すものは、寛政七年(一七九五)小榎本村加藤給の田畑御年貢米金皆済目録(35)である。

寅田畑年貢米金皆済目録

一 米百五拾四俵壱斗四合八勺 本納口米共

内

米五拾弐俵 日枯(ひがれ)ニ付御用捨(ごようしゃ)

米七俵 夫食米(ふじきまい)下サル

残而(のこして)

米九拾五俵壱斗四合八勺 但四斗入

此払(このはらい)

米弐斗 大豆代米

米七拾八俵弐斗弐合 江戸廻り

米弐俵壱斗七升八合 右運賃大豆運賃共

米壱俵 大明神御初穂

米六俵 御中間(ちゅうげん)給米

米三俵 名主給米

米弐俵 組頭給米

米壱俵三升五合 代金壱分弐朱上納両ニ壱石壱斗六升かへ

米弐斗六升九合八勺 代金弐朱銭六百五拾四文此度上納両ニ右同断

小以(こい)米九拾五俵壱斗四合八勺

畑方

一 金拾五両三分永百三拾三文五分 本納口(ぐち)永共

此わけ

金弐両弐分弐朱 寅七月上納

金三両壱分弐朱 同九月上納

金三両三分 同閏(うるう)十一月上納

金三両三分 同十二月上納

金弐両壱分永七分 卯正月上納

永拾六文 御蔵敷引

永百拾七文壱分 御蔵普請入用不足鐚六百七拾六文下サル

小以金拾五両三分永百三拾三文五分

米百五拾四俵壱斗四合八勺

納合

金拾五両三分永百三拾三文八分

右ハ去ル寅年御年貢米金度々相納め候小手形を以テ今般勘定せしめ候処、聊(いささか)相違これ無く候、これニ依り、一紙皆済手形引替エ相渡し候、已来(いらい)小手形出候共反古(ほご)たるべく候、仍(よっ)テ件(くだん)の如し、

寛政七卯年五年 立会 鶴岡文左衛門印

藤江勝右衛門印

玉置岡右衛門印

小榎本村

名主

中

組頭

(裏書)

表書之通令皆済者也

卯五月 伯耆印

これは、寛政六年分の年貢米金の皆済目録である。即ち、寛政六年分貢租の事務上の手続きまで、一切完了したのが翌七年の五月である。この皆済目録からいろいろなことがわかる。例えば、寛政六年は干害に見舞われた。日枯とは干害のことである。五二俵の用捨(ようしゃ)は、約三四%に当たる。更に夫食(ぶじき)米が七俵も下げ渡されている。年貢米一五四俵一斗四合八勺から五九俵を差引くと残りは九五俵一斗四合八勺であるが、更に運賃・大明神初穂・仲間給米・名主給米・組頭給米等を差引くので、実際江戸へ送られるのは七八俵余りに過ぎない。

また、寛政六年の石代納相場もわかる。一両につき一石一斗六升である。

畑年貢は、五回にわたり上納されている。年貢米金上納の度に渡された小手形と引換えに一紙皆済目録が渡されるので、村方には小手形が残っていない。皆済目録発行後に、しまい忘れの小手形が出てきても、それは反古(紙屑)にされてしまう。

皆済目録の裏面には、地頭加藤伯耆守が署名押印している。殿様が署名押印するということは、当時の重要文書であったしるしである。

年貢を完納すると、村方では皆済祝いを催した。村入用帳を見ると、豆腐や酒を買って祝宴を開いたことがわかる。重い貢租でも、一段落した時の喜びは格別であった。皆済以後は、得分の米を自由に売ることもできた。若干の日用品を買うこともできた。しかし、間も無く、次の作付け時季となり、また年貢上納のための重労働が始まるのである。