本来の運上・冥加は、水車運上・小魚運上・市場運上・大工役・紺屋役その他問屋・旅籠(はたご)屋・川舟・鍛冶屋などにかかるものであった。宝暦一一年の針ケ谷村明細帳に「海川山諸運上御座無く候」とあり、享和二年の刑部村村高村柄等書上帳にも「新開荒地発起し、新規冥加・運上御益筋の事御座無く候」とある。ただし刑部村の場合は、新規の冥加・運上であるから、旧來のものはあったのかもしれない。刑部村には、大工・木挽(こびき)・桶屋・紺屋などがいたから、それらの者から、僅かでも上納されていたことも考えられる。

ところが、時代が下るに従い、本来の趣旨と異る冥加金が、しばしば課されるようになってきた。

覚(おぼえ)(36)

高山村物書助役 幾三郎分

一金七両也

右覚ハ、去ル辰年十一月御請書を以て申上候御長家御普請ニ付き、御手伝(おてつだい)の為冥加金献上、慥(たしか)ニ受取り、御納戸(おなんど)え相納め候 以上

巳九月廿九日 梅沢儀兵衛印

竹村権之助印

高山村名主

甚五左衛門印

高山村物書助役 幾三郎分

一金七両也

右覚ハ、去ル辰年十一月御請書を以て申上候御長家御普請ニ付き、御手伝(おてつだい)の為冥加金献上、慥(たしか)ニ受取り、御納戸(おなんど)え相納め候 以上

巳九月廿九日 梅沢儀兵衛印

竹村権之助印

高山村名主

甚五左衛門印

これは、地頭の長家普請のため、商工業者でない富裕な百姓幾三郎が献上した冥加金である。宛名は名主甚五左衛門になっているから、幾三郎ひとりでなく、知行所ヘ一轄して賦課されたものと考えられる。幾三郎が負担したのは金七両であるが、他の大百姓も何人か献上したものであろう。これは、本来の冥加と性格が異なるが、不定期の雑租であることに間違いない。文化一一年正月、立鳥村には、殿様が就役したので、その支度金として高百石につき金三両の賦課(37)があった。旗本が役職に就く時には、事前の就職運動資金、就役の際の支度金など莫大な費用がかかった。城下町・港町・宿場町などをもたぬ旗本は、知行所の百姓から吸い上げる以外に収入増の道はなかった。これも明らかに不定期の雑租である。

御用金というのがある。幕府や諸藩が、財政の窮乏を補うため、御用商人らに課したものである。主として、城の修復や大規模な河川工事などの際賦課したものであるが、後には、単に窮迫した財政の穴埋めにしばしば徴収されるようになった。大名同様勝手向の苦しい旗本もこれにならい、「御暮方(おくらしかた)御飯米御雑用金御差支(さしつかえ)これ無き様」(38)に御用金を賦課している。御用金の名目は色々つけられる。同じく立鳥村では、嘉永元年(一八四八)地頭家銘永続のためと称して、金子六〇両の「上ケ切上納」(39)を命ぜられている。上ケ切(あげきり)であるから返してくれないわけである。六〇両は大金であった。

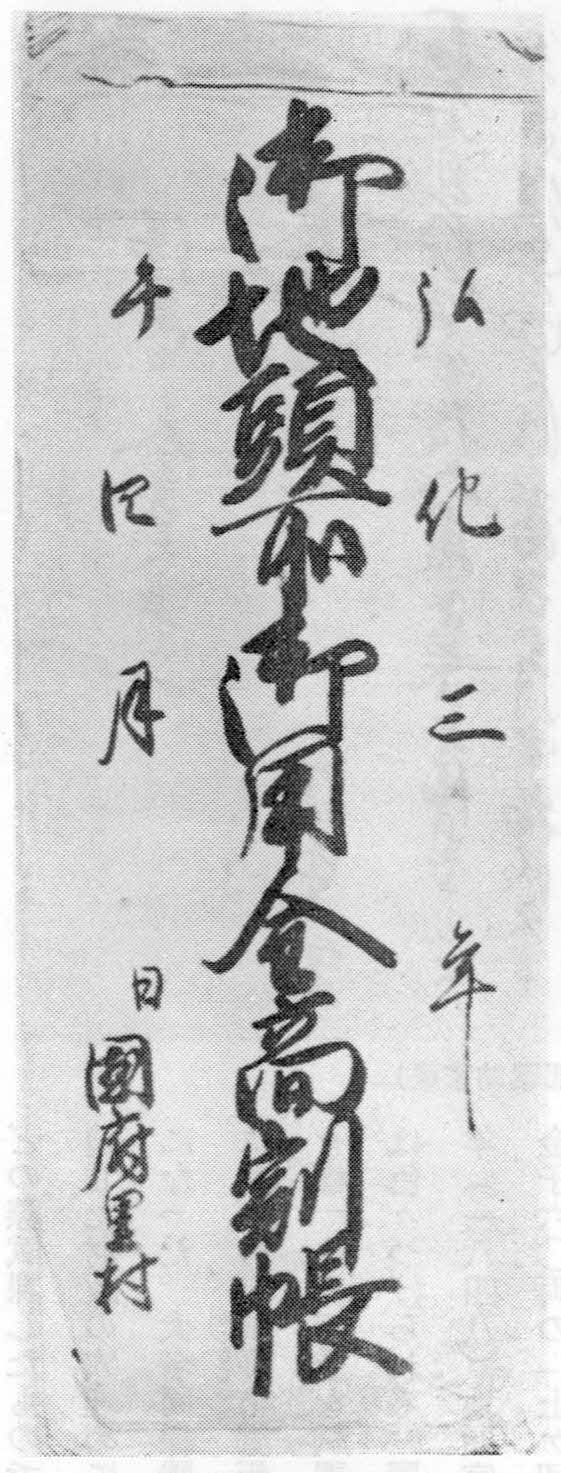

地頭所御用金高割帳

(国府里区所蔵)

この外、地頭が日光社参の御供を仰せ付けられ、その入用として高百石ニ付き金三両宛上納させられたり、地頭嫡男のひもとき祝いの金子を上納させられたりしている。これらは、何れも不定期の雑租と考えられるものである。冥加金も御用金も、際限なく課せるものでない。次は、知行所百姓から借金することになる。

旗本の借金証書は、村方へたくさん残っている。返済されないことが多かったのである。一二両一分の利息とは、一二両につき一分の利息ということである。従って、六両では月二朱となる年利率にすると二割五分である。正租の納入期である一一月に借金し、担保は翌年の年貢米である。

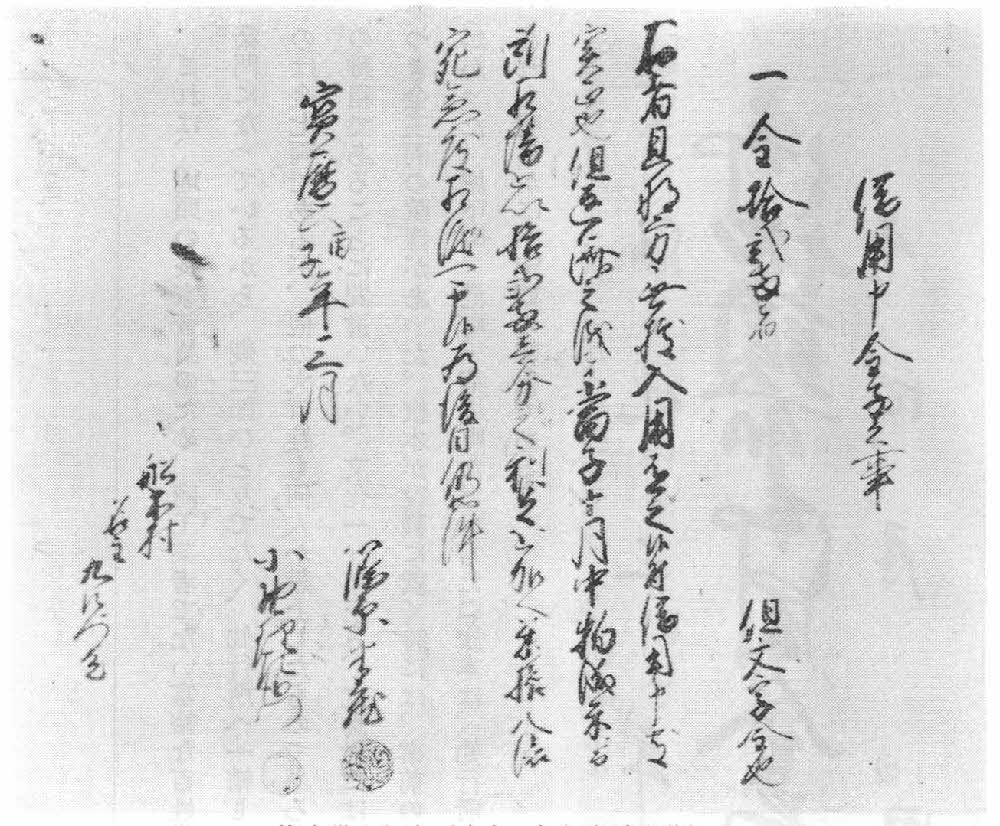

借用申ス金子之事(40)

一 金拾弐両者 但文字金也

右ハ、旦那方拠無(よんどころな)き入用これ有り候ニ付き、借用申ス処実正也、但シ返済之儀ハ、当子十一月中物成米ニ而所相場を以て拾弐両壱分之利息を加へ、米拾八俵宛急度相済シ申すべく候、後日の為仍(よっ)て件(くだん)の如シ、

宝暦六丙子三月 篠原半蔵印

小野理左衛門印

舟木村

名主 九左衛門殿

一 金拾弐両者 但文字金也

右ハ、旦那方拠無(よんどころな)き入用これ有り候ニ付き、借用申ス処実正也、但シ返済之儀ハ、当子十一月中物成米ニ而所相場を以て拾弐両壱分之利息を加へ、米拾八俵宛急度相済シ申すべく候、後日の為仍(よっ)て件(くだん)の如シ、

宝暦六丙子三月 篠原半蔵印

小野理左衛門印

舟木村

名主 九左衛門殿

(裏書)

表書之通り相違これ無き者也

左膳印

旗本借金証書(舟木 矢部泰助家蔵)

旗本は、江戸の町人から借金することもある。その際も、知行所の百姓が保証人になっている。村方の保障がなければ、危くて旗本には金が貸せなかったのである。

幕末になると、軍用金の賦課が目立ってくる。

書下(41)

一金弐拾弐両弐分也

内九両也 十月納済

引〆金拾三両弐分也

右は、此度御軍用の為書面之通り高割り上納仰せ付けらる之間、出精調達、来ル十二月十日限り遅滞無く上納為すべき者也

慶応三卯年十一月 地頭用所印

立鳥村 名主

組頭江

惣百姓

一金弐拾弐両弐分也

内九両也 十月納済

引〆金拾三両弐分也

右は、此度御軍用の為書面之通り高割り上納仰せ付けらる之間、出精調達、来ル十二月十日限り遅滞無く上納為すべき者也

慶応三卯年十一月 地頭用所印

立鳥村 名主

組頭江

惣百姓

慶応三年一〇月一四日に、徳川慶喜は将軍職を奉還し、一二月九日には王政復古の大号令が出ている。しかし、直参は薩長と一戦を交えるべく軍用金を徴収した。鳥羽伏見の戦いの直前である。

以上のように、本来の物成・小物成・運上・冥加から逸脱した賦課金が次から次へと課されるのであるが、貢租負担者である農民にとっては、正租も雑租も変わりはない。納税の苦しみは大変なものであった。本項の初めに、正租の租率を三割前後と計算したが、このような雑租を加えると相当な高率になったと思われる。上納金に差詰って、他から借金して納めた例もたくさんある。貢租はこれにとどまらない。次に述べる夫役や高掛りもやはりその一種である。