この外、道路・河川などの土木工事の夫役がある。土木工事には、幕府の行なう国役普請と領主の行なう御普請と農民の行なう自普請とがある。国役普請の場合は、国役金を納めるのが普通である。大領主のいない郷土では、御普請はほとんどない。村明細帳に、御普請場と自普請場を区別して書いてあるが、御普請場の場合も、僅かな扶持米の支給があるだけで、あるいは、地頭林の立木を用材として使用することを許される程度でほとんど農民の自力で行なった。自分たちの生活に直結する道路・河川・溜堰・留堰などの普請は別として、遠い他国の国役普請に国役金を納入することは、明らかに貢租の一種である。

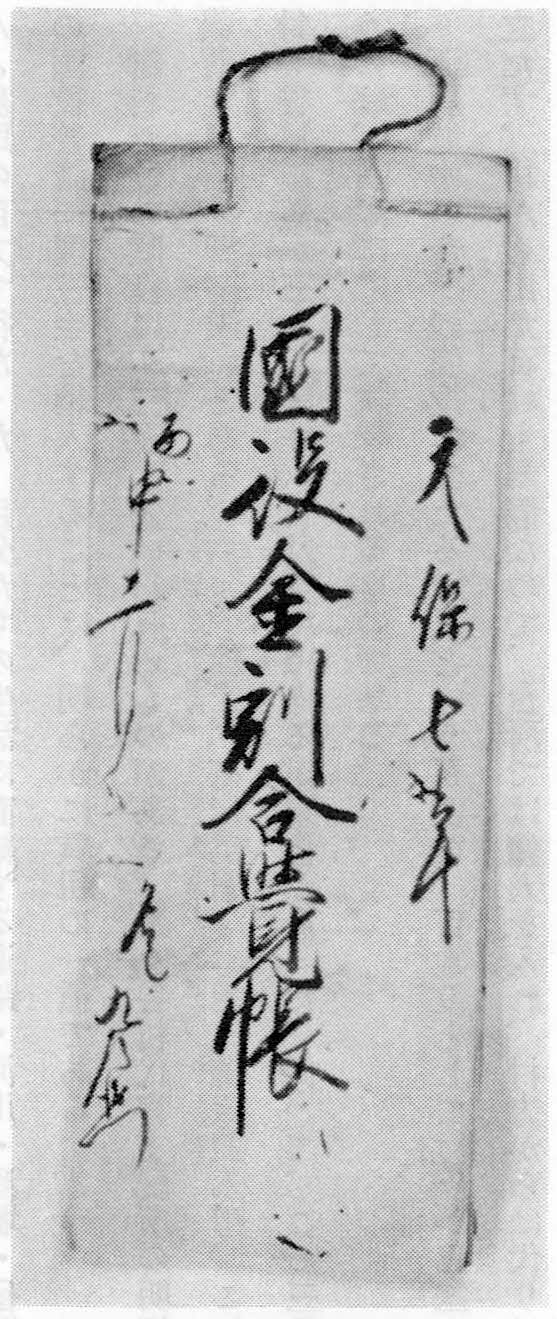

国役金割合覚帳

(舟木 矢部泰助家蔵)

御料だけの賦役に「三役」といわれるものがある。針ケ谷村代官支配所の明細帳に「六尺給・御伝馬宿入用・御蔵前入用納メ御座候」とある。六尺給米(ろくしゃくきゅうまい)・御伝馬宿入用(おてんまじゅくにゅうよう)・御蔵前(おくらまえ)入用、これが三役である。宝暦一一年には、針ケ谷村に僅か三七石三斗八升八合ではあるが幕領があった。従って、この三役を高掛りで納入した。高掛物というのは、石高に応じて賦課されるものである。

江戸城中の台所の使役に当たる六尺という召使を、百姓役として村々から差出させていたが、不馴れなため用に立たず、村から出た百姓も難儀なので、台所では傭人を入れ、村方からは代りに夫米を納めることになった。これを六尺給米という。享保年中より、高百石につき米二斗ずつの定納となった。もちろん、大部分が石代納である。

御伝馬宿入用は、宝永四年より高百石につき六升ずつの定納となった。これは、五街道の問屋・本陣の給米その他の入用に当てられた。これもほとんど夫金で納めた。

御蔵前入用は、江戸浅草の米蔵の諸入用に当てられた。高百石につき金一分であった。

このように幕領においても、村々より人足を出させていたものが次第に金納となり、一層貢租的色彩を強めていった。もちろん、律令制による租・庸・調の考え方からすれば、労力の提供も貢租に外ならない。そして、農繁期の夫役は、正租以上に農民を苦しめたのである。