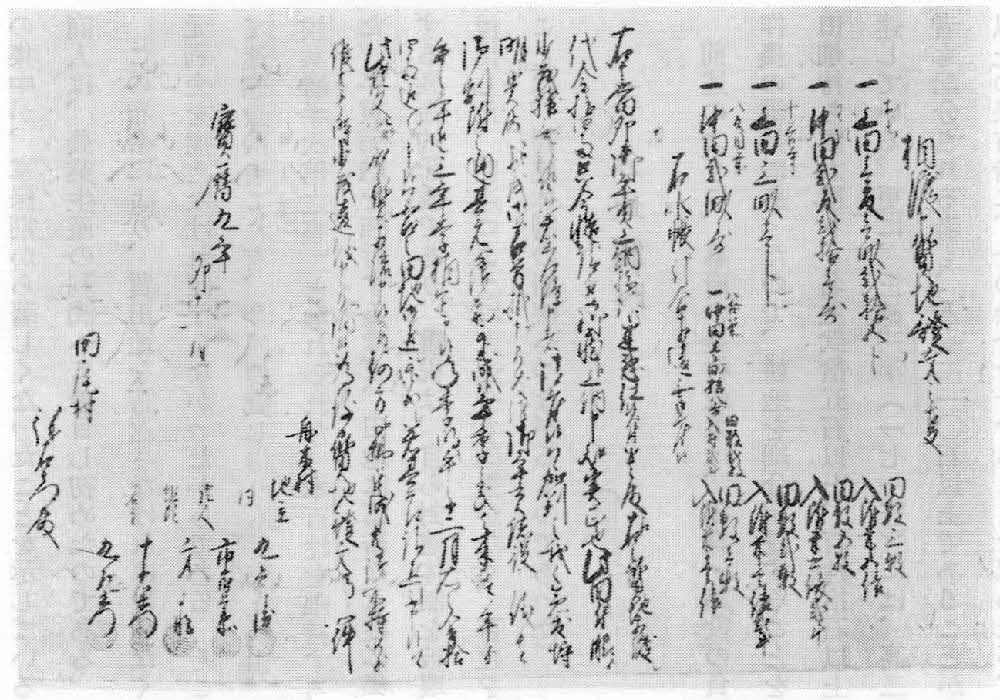

質地証文之叓(11)

一、卯の御年貢相詰り、梅山下畑三セ拾六歩の所質地として、金子五両弐分慥(たしか)に借用申し、御蔵え御上納仕る所実正也……後略

これは、享保二一年(一七三六)の田代村の質地証文の書き出しである。質地証文に限らず、各種の借用証文が、年貢上納に差詰ったことを借用理由としている。いかに年貢取立てがきびしかったかがうかがえる。

質物は田畑に限らない。山林や立木もある。時には、妻子を質に入れても年貢を完納しなければならなかった。妻子を奉公稼ぎに出し、給金を先取りするので、実質的には人身売買であった。質入れの場合も、年季をきらない証文や、請返(うけかえ)しの文言のないものは、永代売りとして罰せられた。享保七年(一七二二)の布令により、「分限宜(よろし)きものは、質流(しちながれ)の田地大分取集、又は田地連々町人等の手に入候様に成候、田地永代売御制禁にて候処、おのつから百姓田地に離候事は、永代売同然の義に候条、自今は質田地一切流地(ながれち)に成らざる様」(12)定められた。田地の集中が、享保期から著しくなったことを示している。また、このころから町人地主が出現した。資本を蓄積した商人は、農業生産の利潤へも着目し初めたのである。

この布令により、質田地を請返さなければならなくなった百姓は、いっそう悲惨な状態に陥った。請返すには、元利金を揃えなければならなかったからである。そこで、享保八年(一七二三)には、「質地請返(うけかえし)候事も成兼(なりかね)、却て迷惑致候者これ有、金銀の貸し借りも手支(てづか)え候由、これを相聞き候に付き…(中略)…此上相対(あいたい)を以質流しに致候共勝手次第之事」(13)と触れられた。本百姓を維持することと、年貢を完全に収奪することとは根本的に矛盾していた。年貢完納を強行するほど、田地は富裕な百姓に集中し、階層分化が進んでいった。このことは幕藩体制が内抱する致命的矛盾であり、重税は、自ら封建体制を破壊する悪循環を生じさせた。土地を失い転落した百姓は都市へ流出した。前述のように人返令も効果がなく、百姓を土地にしばりつけておく政策は破綻していくのである。このことは、封建体制の崩壊へつながるものであった。

質地証文(舟木 矢部泰助家蔵)