寛政五年(一七九三)の針ケ谷村三給明細帳(7)に、

一、御林・預り林御座無く候。

一、地頭林四ケ所御座候。 内壱ケ所 大井信濃守様分

内三ケ所 岡部主税様分

一、秣場御座候。

と記されている。針ケ谷村は、代官支配所と二人の旗本に分割支配されていた。御林とは幕府の直轄林、預り林とは、幕領ではあるが、その管理を大名に委託した山林をいう。針ケ谷村には、幕領の田畑はあったが山林は無い。木曽の御料林のように良材を産するところでなければ、御林にされることは少ないので、郷土には直轄林はなかった。その代り、地頭林は所々にあった。針ケ谷村内にも四か所あった。これは、旗本の建築用材にあてられるもので、時には知行所の土木工事の用材にも使われた。もちろん、百姓が勝手に伐ることはできなかったが、下草の刈取りは多くの場合許された。この場合、山手銭を納めるのが普通である。『地方凡例録(ぢかたはんれいろく)』にも、

「料所林并に地頭林は、百姓方にて下草を苅取り、下草銭とて、反当りありて年々相納む。尤も、地頭林にハ其家々の仕来(しきた)りありて、落葉・下草を無年貢にて百姓に取らせ、本木は領主用木に遣(つか)ひ、又家中の諸士家作(かさく)入用、又ハ林なき村方の百姓家作の節、願に依て持高に応じ取らせることもあり、去(さり)ながら箇様(かよう)の類(たぐい)は少なし」

と述べている。

秣場は各村とも、ほとんど所持していた。もし、村内に適当な草刈場がないときは、遠路をものともせず他村へ入会った。針ケ谷村の場合は、自村内に秣場を持つとともに、長柄山村・六地蔵村にも入会地をもっていた。この外、百姓持山がある。同じく『地方凡例録』に、「百姓林は無年貢なれども、間にハ林銭を納むるもあり、又、百姓林たりとも、持主の自由に良材を伐(きり)て遣ふことハならず」とある。個人所有でも、良材や近隣にきこえた名木や大木は、代官や地頭の許可がなければ伐ることができなかった。

天保五年(一八三四)の刑部村村高村柄等書上帳(8)に、

一、御林御座無く候

一、地頭持山五ケ所 雑木立

此反別五町歩程

一、百姓持山 雑木立 五拾ケ所

此反別三町歩程

一、村持秣場御座候 四ケ所

此反別拾五町歩程

とある。針ケ谷村の所持形態と同じである。これには地積も記載されているが、個人持山が極めて少ないことが目立つ。秣場を一五町歩も持ちながら、後述するように、大々的に荒巻村や六地蔵村に入会っていた。田養いのための肥草(こやしぐさ)をいかに大量に投入したかを推察できる。山林の支配または利用形態について、鴇谷村の史料(9)を記してみる。

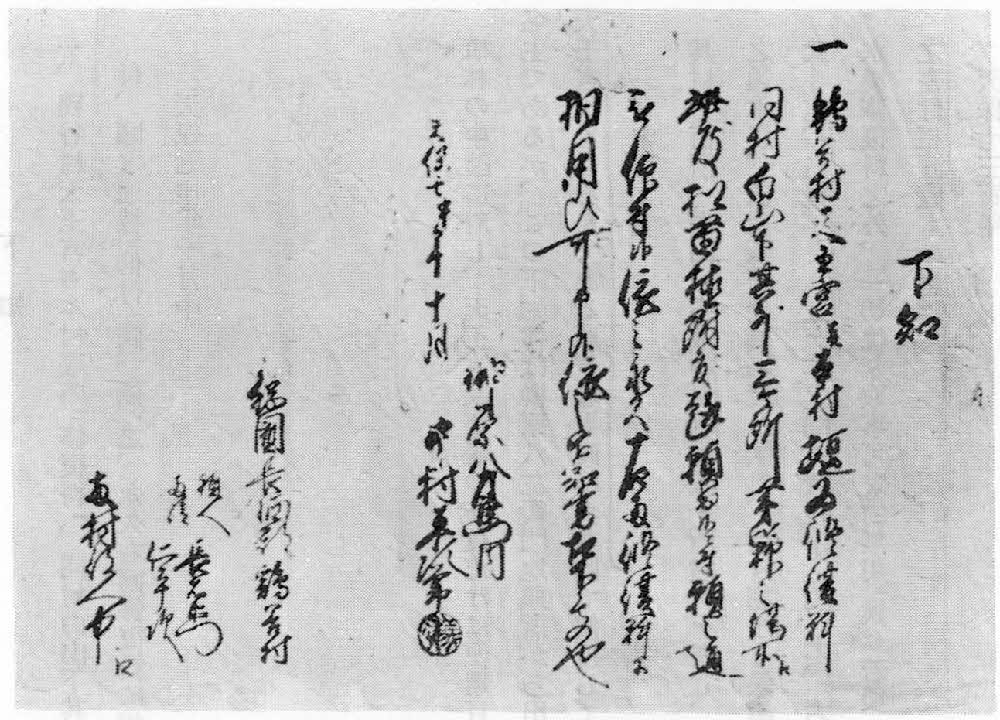

下知

一、鴇谷村天王宮并本村堰為二修復料一、同村白山下其外三ケ所、茅夥(おびただし)之場所江、此度松苗植附度趣願出候付、願之通被二仰付一候。依レ之、永久右両修復料に相用ひ可レ申候。依レ之、下知書相下もの也。

天保七申年十月中 榊原八左衛門内 中村平次郎印

上総国長柄郡鴇谷村

願人 両給 長右衛門

仁平次

両給 役人中

植林の下知書(鴇谷 磯野真常家蔵)

植林の申請に対し、天王宮及び堰の修復だけに使用目的を限定して許可している。なお、長右衛門は、柴田給の名主であるが、この下知書は榊原八左衛門地頭所から出ている。多分、仁平次が榊原給の名主であろう。そして、天王宮はもちろんであるが、堰も両給が共同で使用していたものである。続いて、天保一三年に覚書が下された。

申渡之覚

其村方苗所、白山 糸蔵谷・堀越弐ケ所右四ケ所江、松苗植付度段、去ル申年(さるどし)名主長右衛門より願出候ニ付、願之通承届、松苗四千余為二植付一候処、追々相茂り候趣ニ付、猶又下枝等伐払人足為二扶持一、両[ ][ ]地頭所より米弐斗宛、当寅年より五ケ年之間差遣可レ申候。尤、右松四千余之内、四百本ハ両地頭所用木、其外村内宮々并用水場修復料之外、一切伐り取事可レ為二無用一候。若猥ニ伐り取候もの於レ有レ之ハ、早々役人より可二相届一候。依レ之書付相渡置もの也。

天保十三寅年 地頭所内 吉田雄輔印

木村東馬印

上総国長柄郡鴇谷村

両 役人中

この覚により、植林した場所と用材の使用目的が一層明確になり、且、山林に対する領主権の在り方をうかがうことができる。農民の自由になる木は一本もない。その代り、下枝の伐り払い人足扶持が与えられるのである。天保年間の鴇谷村の植林は、茅野に行なわれている。これは、原野利用方法の変容を物語っている。木材という商品生産のための林地化である。採草地としてよりも材木生産地としての価値の方が高くなっている。近世末期から、共有的入会地の分割……割山への移行傾向が進む。割山は、一種の入会地の利用形態であるが、やがて私有化への方向をたどるのである。