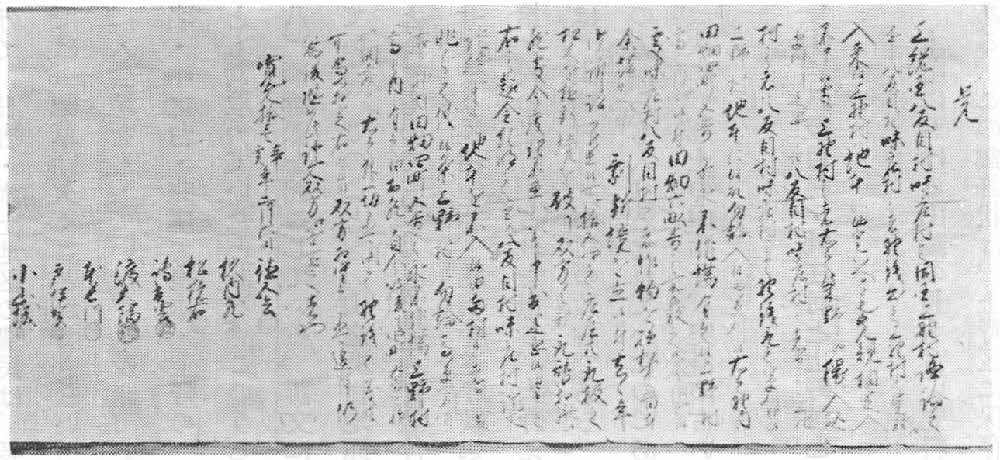

次に、裁許状の全文を掲げてみる。

覚

上総国八反目村・味庄村と同国上野村諍論之事、八反目村・味庄村之者野銭これを出し、上野村之柴地え入来候。上野村ハ地本に候といへども、先規相定入り申さず候処ニ上野村之者右之柴野え猥ニ入込み、草刈り迷惑之由八反目村・味庄村之者これを申し、上野村之者ハ、八反目村・味庄村より野銭これを取り草刈らせ候。上野村地本に候故勿論入り候て草刈り候。右之野内田畑四町五歩之所、永不作場これ有り候。上野村高之内に候ニ付き、田畑六畝歩之所これを発き、只今これを作り候処、味庄村・八反目村之者作物を損し、松木三百本余掘りかへし、剰(あまつさ)え新境を立て候ニ付き去々年 御訴訟ニ罷出候所ニ、拾五郷之庄屋共これを取扱い、松木を植え新境を破り、双方手形取替し相済み候。然る処、今度理不尽之義申出迷惑候由これを申し、右之趣糺明せしむる之処、八反目村・味庄村証文証拠これ無く、地本を入れず候由両村之者申す処非分之儀ニ候条、上野村も勿論馬草これを刈るべく、右之地内田畑四町五歩之永不作場上野村高之内ニこれ有る由、然るに於てハ自今以後も四町五歩之積これを開発すべく、右之外一切これを開くべからず。野銭之儀ハ相定之如くたるべし。右之旨双方これを相守り違背すべからず。仍て後鑑の為かくの如く証文双方えこれを遣し置くもの也。

寛文拾壱辛亥年二月六日 徳五兵印

杉内蔵印

松猪右印

嶋出雲印

渡大隅印

本長門印

戸伊賀印

小山城印

上総国八反目村・味庄村と同国上野村諍論之事、八反目村・味庄村之者野銭これを出し、上野村之柴地え入来候。上野村ハ地本に候といへども、先規相定入り申さず候処ニ上野村之者右之柴野え猥ニ入込み、草刈り迷惑之由八反目村・味庄村之者これを申し、上野村之者ハ、八反目村・味庄村より野銭これを取り草刈らせ候。上野村地本に候故勿論入り候て草刈り候。右之野内田畑四町五歩之所、永不作場これ有り候。上野村高之内に候ニ付き、田畑六畝歩之所これを発き、只今これを作り候処、味庄村・八反目村之者作物を損し、松木三百本余掘りかへし、剰(あまつさ)え新境を立て候ニ付き去々年 御訴訟ニ罷出候所ニ、拾五郷之庄屋共これを取扱い、松木を植え新境を破り、双方手形取替し相済み候。然る処、今度理不尽之義申出迷惑候由これを申し、右之趣糺明せしむる之処、八反目村・味庄村証文証拠これ無く、地本を入れず候由両村之者申す処非分之儀ニ候条、上野村も勿論馬草これを刈るべく、右之地内田畑四町五歩之永不作場上野村高之内ニこれ有る由、然るに於てハ自今以後も四町五歩之積これを開発すべく、右之外一切これを開くべからず。野銭之儀ハ相定之如くたるべし。右之旨双方これを相守り違背すべからず。仍て後鑑の為かくの如く証文双方えこれを遣し置くもの也。

寛文拾壱辛亥年二月六日 徳五兵印

杉内蔵印

松猪右印

嶋出雲印

渡大隅印

本長門印

戸伊賀印

小山城印

寛文11年八反目村・味庄村と上野村野論裁許状(上野区有文書)

この判決は、八反目・味庄の完敗である。この裁許状で注目されるのは永不作場の扱いである。この四町五歩は、古く検地を受けたときは田畑として耕されていたものである。従って検地帳には記載されている。それが、何らかの原因で不作場となった。一度検地帳に載った土地が消されることはほとんどない。年貢割付状や皆済目録を見ると、高内連々引とか永荒引とか書かれて、年貢徴収の対象にならないのに毎回書上げられている。この四町五歩も永不作場で、八反目や味庄村から見ると普通の草刈場のように見えたものと考えられる。従って、草刈場を開墾して耕地としたことは入会権の侵害とみたのである。しかし、山之郷村の高の内に書入れられていたことは、耕地としての優先権をもっていたことになる。そこで、四町五歩については、奉行所ではむしろ開墾を奨めている。しかし、永不作場以外の開発は入会権の侵害となるので厳禁した。採草地の不足を恐れて、新開は容易に許されなかった。