新巻村と刑部村の社地秣場論裁許状写(刑部 池座竜一家蔵)

訴訟は新巻村から起こされた。新巻村訴えの第一点は、「新巻村秣場の内を刑部村へ貸し、浅間宮を建てさせてあるが、この度、宮修復のためと称して大木七〇本程伐り取ってしまった。寛文裁許のとおり、下草だけを刈取り、立木は荒さぬようにしてもらいたい。」というものである。立木伐採のことでは、既に寛文年間に出入があり、立木を伐ってはならないという裁許があったのである。

これに対し刑部村は、「浅間の社地は古来より刑部村地内として支配して来た。宮の棟札にも刑部村と書いてある。寛文年中出入の所とは場所が違う。今までも、宮修復のため社木を用いて来た。今後とも新巻村からとやかくいわぬようにしてもらいたい。」と反論している。

争論の焦点は浅間山(高星山)の頂上にある浅間宮社地である。この社地が新巻村のものか、刑部村に属するかが最大の論点であるが、裁許状を見ていくと、社地だけでなく、広範囲にわたり地境の争いがなされていたことがわかる。

評定所における両村の言分だけでは判定が困難なため、代官所手代による実地検証が行なわれた。手代は、近村の者から聞込み調査や現場の実地踏査を行なっている。そして、寛保三年九月二五日に裁許が下された。訴文や裁判記録がないので、前後関係や両村の主張がわからないが、判決を箇条書に要約してみる。

(1) 浅間宮社地が何れの村に属するかは、両村とも証拠がなく、何れの言分も取上げることはできない。

(2) 山境については、近村の者に尋ねたところ、昔から峯弦(みねづる)または谷沢(たにさわ)を限って野山境にしているという。争論の場所は、巳(み)(南々東)から戍(いぬ)(西北西)へかけて峯弦が明白であるから、その南側は新巻村、北側は刑部村に紛(まぎれ)ない。しかるに峯弦を越して新巻村地内へ踏込み立木を伐るとは、刑部村の者ども理不尽(りふじん)の至りである。

(3) 荒畑のことも、刑部村の主張には証拠がなく、新巻村で数年来所持してきた上は、新巻村の地所と相定める。

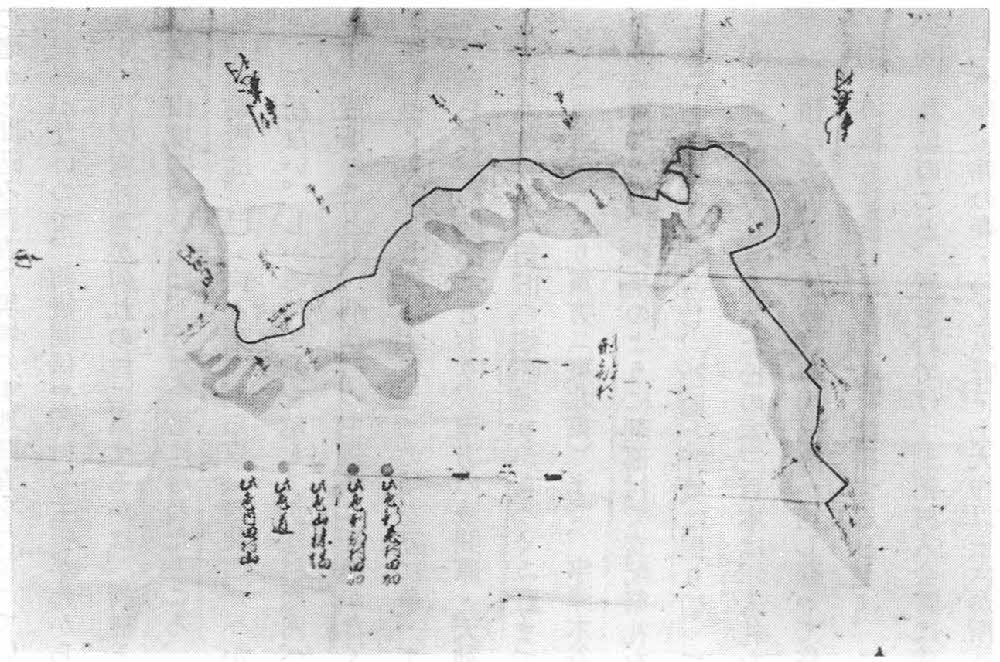

(4) つくみ野より宇津木谷までの境を互に争っているが、これも双方に証拠がない。そこで、峯弦・谷限の法に照らし、絵図面のとおり、南方の浅間原・天神の台・流の作は巳方より戍方まで峯弦を見通し、それより新巻村の鳥井坂、新旧の畑際通りからつくみ野までは、有来境(ありきたりざかい)に従い、北方のつくみ野・上人作・井之森は申(さる)方(西南西)より寅方(東北東)まで、宇津木谷通りの谷間を見通し、刑部・新巻両村の野山境と定める。

(5) 浅間宮は、先規のように刑部村で支配祭礼を取行ってよい。ただし、社まわりと木立のあるところ、合せて一七〇歩を社地とし、社地と野境は掘り切って、以後双方差寄ってはならない。

(6) 刑部村の伐り取った松の木三百本は、入札(いれふだ)をもって売り払い、その代金は双方立合って封印し、別当慈眼寺へ預けて置き、宮修復の節双方が話し合って修復料にあてること。

(7) 今後宮修復のため立木を伐採するときは、これまた双方立合い相談の上伐り取ること。

(8) 秣場のこと、新巻村では、刑部村入会野は浅間野だけであると主張し、刑部村では、浅間野・天神の台・流の作・井の森・つくみ野・上人作以上六か所へ野銭を出し入会っていると主張している。この論争に当たり、刑部村は、他の請刈りの村々に問い合わせれば虚実がはっきりすると述べ、新巻村では、請刈りの村へ問い合わせることは差許してもらいたいと申している。これでは新巻村の申分を立てることはできない。刑部村が前々より六か所へ入会っていたことは明白であるから、従来どおりの入会いを認める。

この山論の争点は、浅間宮社地并に社地まわりの立木の所属、野山境及び入会権の問題が中心である。荒畑の所属については、野山境や入会権とからんでいるだけで、中心的な論点ではない。裁許状の冒頭で、「刑部村之者共理不尽之至也」ときめつけられているが、全体的にみると刑部村に不利な判決でもない。

浅間宮社地秣場裁許状地図(池座竜一家蔵)

山論や水論をみると、大村が小村に横車を押している場合が多い。刑部村は、高八五〇石、家数一八〇軒余りの大村である。これに対し新巻村は、高二二九石余で刑部村に比して小村である。その小村が、村内に膨大な山林・原野を擁していた。人口過剰で林野の少ない刑部村が、何かと新巻村へ進出せざるを得ない事情はじゅうぶん推察される。ともあれ、地境の争いは深刻で、刑部村には次のような伝説が残っている。

「刑部村と新巻村の野山境を決めるとき、ある男が新巻村に買収され、一番刑部寄りの峯伝いを歩いて役人を案内した。そのため、刑部村の山林は少なくなってしまった。怒った刑部村の人々は、この男を捕えて生埋めにした。」

という。単なる伝説かもしれないが、農民の土地に対する執着がなみなみならぬものであったことを物語っている。この寛保の争論に当たり、刑部村では、吟味開始に先立つ寛保三年三月、惣役人・惣百姓の寄合を開き、惣郷の団結を図った。その取替セ証文(18)には、裁判に臨む刑部村の決意が浸み出ている。

(1) 浅間の森の内、刑部村入会と決めた場所は、全く間違いない。たとえ、この出入が非分になっても、扱人が立って内済となっても、惣役人・惣百姓が相談して「相究(き)メ候上ハ、毛頭相違無二御座一候」こと。

(2) 「前後路用之義、刑部村中家割ヲ以差出し可レ申候」こと。

たとえ、裁許が非分になっても、しゃにむに入会権を主張してやまないという覚悟がうかがえる。これは、浅間野の秣が、刑部村の農業生産の死命を制する程重要であったことを示している。この文書の署名者は給別でなく、辺田谷・三沢谷・篠網谷・稲塚谷・月川谷・金谷村の代表者である。このような場合は、普通各給の名主・組頭などが、給別に署名するのであるが、多給の刑部村は、給別より谷(やつ)別の団結の方が強かったのであろう。また、吹谷がなくて金谷村になっていることも注目される。刑部村惣百姓と称して金谷村がはいっているのはなぜか、吹谷は戸数も少なく、地域的にも金谷村に接続しているので、金谷村の一部といった感覚があったのかもしれない。

このような山論は、必ずといってよい程再発している。刑部村と新巻村の争いも、安永三年(一七七四)に至り再燃した。この年の出入は地境論でなく、「秣場苅取日相破り候出入」である。新巻村の訴文(19)の要旨は次のとおりである。

(1) 寛文七年の御裁許により、秣刈取り日は六月一日より八月一日まで、日数は六十日と定められている。

(2) 寛文御裁許により、馬数四三匹、一匹につき草六〇駄と定められ、焼印札を四三枚刑部村に渡してある。

(3) 寛保三年の御裁許により、六か所の秣場へ入会うことが認められている。

以上の定めにより、前年まではつつがなく草刈りをしていたが、本年は、「五月十六日より刑部村中大勢相催し、定日を破り入込み秣場刈り荒シ候」に付き、先規仕来りどおりにするよう刑部村役人中へ、数度にわたり掛合ったが一向にあいさつもなく刈荒している。これでは、当村はもちろん請刈りの者どもまで難儀至極であるから是非なく御出訴申上げた。何とぞ吟味の上、前規相守るよう仰せ付けていただきたい。

その年の七月二五日、評定所で両村は対決した。しかし、寛文裁許が証拠となり、刑部村は絶対的に不利であった。八月にはいって、刑部村は書付(20)を差出し、反訴というよりも必死の歎願をしている。新巻村高二二九石七斗余、家数三〇軒余、牛馬三〇疋程に対し、刑部村高八五四石余、家数一八〇軒余、牛馬九〇疋程で、秣の量が著しく足りない。このような村況を前提として、草刈り期間の拡大を次のように歎願した。

(1) 寛文年中からみると、刑部村の家数・牛馬数が増し、肥草の需要も多くなっている。先規のままの刈取り日では、刑部村大小の百姓は牛馬所持が困難となり、御公用や御年貢高に支障を来たす。

(2) 新巻村は小村である上、六か所の入会山の外に持山数か所があって、秣に差支えるようなことはない。

(3) 刑部村は大高の上に持山も少なく、右の入会山で肥草・馬草ともまかなっている。殊に肥草は外に一切無いので、浅間野の秣場がないと刑部村は成り立たない。

(4) 刑部村の東に茂原村、西に牛久村・五井村、南には長南村があって、それらの村々からの馬継場(うまつきば)として牛馬が数多く必要である。その上、長柄山・六地蔵村へも人馬の助合いをしている。これが隣村であるため格別触当が多い。

(5) このようなわけで、寛文年中の御証文のとおりでは、自然と牛馬が減り、御伝馬(おてんま)や助合伝馬(すけごうてんま)が勤まらなくなる。

(6) 右の次第により、「何卒、御慈悲ヲ以て五月朔日(ついたち)より八月晦日(みそか)迄、刑部村中牛馬有り次第、六か所の秣場ニて秣刈リ取り候様」に願い上げ奉る。

年貢・諸役に支障を来たさぬよう、あるだけの牛馬で、期間も二か月のばし刈取らせてもらいたいという強引な願いである。なお、秣場年貢は、従来本永三二五文、口永一〇文合計三三五文であったが、これを増額してもよいから、是非とも願いを聞きとどけてもらいたいとして、切実なものを感じさせられる。

安永三年の争論については、裁許状も済口証文も発見されないので、結果は不明である。ただ、刑部村が先規を破っているので、非分が刑部村にあることは明らかである。従って、裁許が出れば刑部村の願望は叶えられなかったと推察できる。近世封建社会においては、先例・先規が第一に重んじられたからである。ただ、年貢の確保が至上命令であり、また、馬継場(うまつぎば)としての機能が衰えても困るので、そこに何らかの妥協点が見出されたことも考えられる。

一般的にみて、入会権は年代を経るに従って拡大している。耕地の拡大と採草地の不足は、次第に山奥まで秣場を拡張していく傾向にある。肥草の需用を満してやるには、入会地の拡張・入会期間の延長を認めざるを得ないのである。その代り、米の生産に直接関係のない薪採りなどは、逆に地元村の権利が強くなり、入会村が太い下枝まで伐り取って争論となったような場合、ほとんど入会村が敗訴している。

水上地区の農民は、明治になってから市原市の新巻・大桶の林野を開墾した。新開地であるため、僅かな肥料で豊かな収穫をあげ、家計を潤して来たが、昭和四〇年代に至り自衛隊の電波基地やゴルフ場が設けられ、広々とした畑地は消滅しつつある。