刑部村は、高八五〇石余り、家数一八〇軒程で、七給が入り乱れ、しかも、小村に匹適する部落(谷(やつ))が六つあり、その独立性が強かった。即ち、篠網谷・月川谷・稲塚谷・吹谷・辺田谷・三沢谷がこれである。篠網谷などは篠網村と自称していた程であり、その上支配者が異なっていては、他地域における村対村の争いのようなものが村内で起こる可能性はじゅうぶんにあった。

一件は、辺田・三沢両谷と篠網・月川・稲塚・吹谷とに分かれて争われた山境論である。史料は、ほとんど辺田谷の村上忠義家所蔵のものであり、一方的で公正を期しがたいが、できるだけ客観的に事件の概要をつかんでみたい。山論の生ずる温床は次のようなものであった。

三沢・辺田両谷にかけて、広大な刑部村中入会の秣場があった。この入会地は人家に近く、従って、地頭林・個人持山・社地などが錯綜し、その上、田畑や屋敷地に接続するところも多かった。享和二年の刑部村村高村柄等書上帳にも、「地頭持山五ケ所雑木立、此反別五町歩程、百姓持山雑木立五拾ケ所、此反別三町歩程、村持秣場御座候、四ケ所、此反別拾五町歩程」とある。この入会山は傾斜が急で、秣場としては適地といえないが、古木の繁茂したところがあり、この立木の所属をめぐって争論の発生しやすい状態にあったといえる。また、秣場を谷内にもつ辺田・三沢両谷は地元意識が強く、秣場の管理や利用に行き過ぎがあったことも考えられる。これを他の四谷からみれば、入会地を侵食しているのではないか、という邪推ともなるのである。

文政一二年二月、篠網・月川・稲塚・吹谷の四か谷より辺田・三沢両谷に対し、百姓持山と秣場の境が不分明になったので、境引きをしたいとの申入れがあった。直接の動機は、三沢谷で七曲り山王社地続きの立木を売払ったことにある。もちろん、三沢谷とすれば山王社地内の立木と考えて売ったものであるが、この辺の微妙なところが山論の原因となることは多い。

この一件は既に前年からくすぶっていた。文政一一年一二月、四か谷の百姓惣代が秣場一件につき、若し公訴となれば諸入用を滞りなく差出すことを村役人に誓っている。

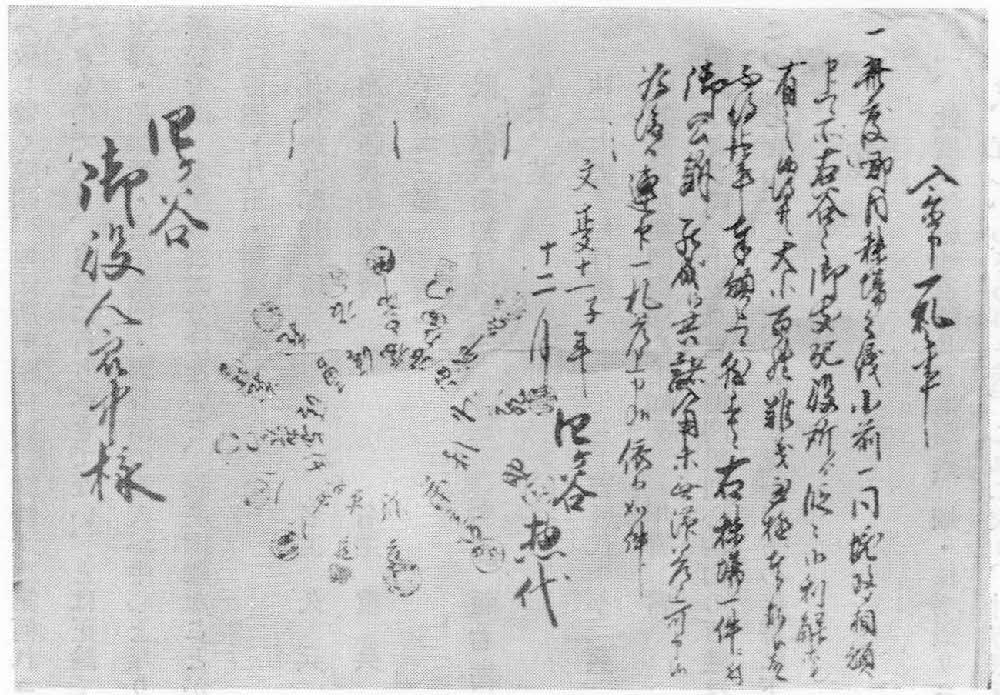

入置申一札之事(23)

一、此度郷内秣場之儀、小前一同地改メ相願い申上げ候所、右谷々御支配役所より段々御利解等もこれ有り候得共、大小百姓難儀至極ニ存じ奉リ候故、やむを得ず此事願い上げ奉リ候。然る上ハ、右秣場一件ニ付き御公訴ニ罷成(まかりな)リ候共、諸入用等滞りなく差上げ申すべく候。後日之為連印一札差上げ申す処依て件(くだん)の如し。

文政十一子年十二月

四ケ谷御役人衆中

一、此度郷内秣場之儀、小前一同地改メ相願い申上げ候所、右谷々御支配役所より段々御利解等もこれ有り候得共、大小百姓難儀至極ニ存じ奉リ候故、やむを得ず此事願い上げ奉リ候。然る上ハ、右秣場一件ニ付き御公訴ニ罷成(まかりな)リ候共、諸入用等滞りなく差上げ申すべく候。後日之為連印一札差上げ申す処依て件(くだん)の如し。

文政十一子年十二月

四ケ谷御役人衆中

傘連判状(田中早苗家蔵)

四ケ谷惣代の申入れに対し、辺田・三沢両谷は、「右ハ、境筋も夫々相分リ居リ候場所、自己ニ境引等ハ致し難く候間、地頭所え相伺い、御沙汰次第何れニも致すべし」と返答した。境引きは地頭の沙汰を受けて為すべきものであり、自己に行うべきでない、とは正論である。しかし、四か谷方は激怒し、林半太夫知行所の組頭政次郎・長兵衛・清左衛門・六兵衛の四人が中心となり、外三給の村役人を誘って出訴しようと騒ぎ出した。近世の訴訟では、支配者別に分けないと、説明困難なことが多いので次に掲げてみる。

| 〔篠網・月川・稲塚・吹谷〕 | 〔辺田・三沢〕 | |||

| 瓦林鉄五郎知行所 | 名主 久兵衛 | 駒井半蔵知行所 | 名主 久兵衛 | |

| 布施藤兵衛知行所 | 名主 重兵衛 | 大谷清右衛門 | 知行所 | 名主 次郎右衛門 |

| 千種素三郎 | 鵜飼邦五郎 | |||

| 沢 弥兵衛知行所 | 名主 新右衛門 | |||

| 植木 某 | 小笠原重左衛門組同心給知 | 名主 久右衛門 | ||

| 林半太夫 知行所 | 百姓代 与兵衛 | |||

| 小笠原重左衛門組同心給知 | 年寄 常吉 | |||

前表のように、小笠原重左衛門組同心給知の百姓は、地域別に二手に分かれ対立している。給知の年番同心は、このことを心配して、次のような覚を村方の年寄に下した。

覚(24)

一、此度我等給地百姓共五拾四人、畑・秣場猥リニ相成り、相分かりかねる場所もこれ有り、一同不熟之趣相聞き、宜しからざる事ニ候。これに依り、村方惣百姓和談致し、農間を見合せ、村方五拾四人畑・秣場谷々相分かり候様致すべし。若し相分かりかねる場所もこれ有リ候ハヾ、水帳ニ引合わせ、程合いを以て相調べ申すべく候事。

文政十二丑二月 年番 印

年寄 市蔵

江

佐吉

一、此度我等給地百姓共五拾四人、畑・秣場猥リニ相成り、相分かりかねる場所もこれ有り、一同不熟之趣相聞き、宜しからざる事ニ候。これに依り、村方惣百姓和談致し、農間を見合せ、村方五拾四人畑・秣場谷々相分かり候様致すべし。若し相分かりかねる場所もこれ有リ候ハヾ、水帳ニ引合わせ、程合いを以て相調べ申すべく候事。

文政十二丑二月 年番 印

年寄 市蔵

江

佐吉

刑部村の支配者が一人であれば、給内で裁くこともできるが、他給にまたがる争いとなると、地所之儀ハ、御給々入交リ候間、容易ニ取りはからい難いことであった。そこで評定所出訴となるのであるが、その前に近隣一一か村惣代、鴇谷村名主金兵衛と刑部村神職月岡伊予それに小笠原重左衛門組同心給知年寄佐吉の親次郎左衛門の三人が扱いに出て、三月に和談が成立した。和談の項目は次のとおりである。

一、七曲(ななまが)り山王社地続き秣場売木代九両三分(25)、鎮守天王宮普請料ニ致すべく、寄付ノ事。

二、いわれなき山、村役人奥印ニて売買仕リ候ハ、程を以て立置き申すべき事。

三、屋敷山ハ勿論、その外屋敷山これ無き百姓八人え先年御願い申上げ、御地頭所様より御墨付頂戴これ有る分ハ、恐れ乍ら拝見之上、前躰之通り立置き候事。

四、本畑・新畑等境不分明之場所ハ、御水帳ニ引合わせ境引き致すべき事。

五、所々境引き仕リ候上ハ、秣場之分ハ立木これ有り候ハヾ売木いたし、代金ハ鎮守天王え寄付致すべき事。

二、いわれなき山、村役人奥印ニて売買仕リ候ハ、程を以て立置き申すべき事。

三、屋敷山ハ勿論、その外屋敷山これ無き百姓八人え先年御願い申上げ、御地頭所様より御墨付頂戴これ有る分ハ、恐れ乍ら拝見之上、前躰之通り立置き候事。

四、本畑・新畑等境不分明之場所ハ、御水帳ニ引合わせ境引き致すべき事。

五、所々境引き仕リ候上ハ、秣場之分ハ立木これ有り候ハヾ売木いたし、代金ハ鎮守天王え寄付致すべき事。

三月に調印した内済議定は、四月にはいるとすぐ破談となった。第四項の、境不分明な場所は、水帳に引合わせ境引き致べき事、によって、篠網・月川・稲塚・吹谷方で、境塚を築き始めたのである。鵜飼邦五郎知行所名主次郎右衛門は、秣場続きに八か所も私有林を持ち、四か谷の境改めで個人的にもきわめて不利な立場に立たされた。丁度、次郎右衛門は病中であったので、伜の丈助が代って、五月に相手の林半太夫地頭所に願書を差出した。「明和年中より、元地主……(氏名略)……右之者より私先祖え譲り請け候山、字大鹿、同志ん十谷、同大田切、同高木と申す処ニて、都合八ケ所今以て所持いたし来り候所ハ申すに及ばず、私地頭所之内迄、当御知行所(林半太夫知行所)村役人先立ち、古来有形を相挾み、新規境塚相立て」ているので、種々掛け合ったが、秣場に相違ないと強情を張っている。どうか、村役人を召出され、御糺の上差留めていただきたい、という趣旨の願いである。

この願書は効果がない。林半太夫地頭所で、自給の百姓を差置き他給の百姓が有利になるような処置をするはずがない。丈助は、理不尽ニ地所奪い取られ候出入として、六月に奉行所へ出訴した。訴文の趣旨は、四か谷の役人共と扱人が、「一同馴合(なれあい)と相見え、相手之者共勝手儘(まま)に境を引き、私共地頭持山より薪伐り採り納め来り候山之内え境塚築き立て、私差配の山々その外百姓所持之山林多分ニ掠め取り」しかも境引き承認の印形を無理に押させている。立木のない場所だけ残し、三百年来の古木のある場所は総て掠め取られてしまった。というものであるが、丈助の場合は私有地がからんでいるので、「先祖共、村役人加判之証文これを取り、相当之代金差出し譲り受け、御年貢上納仕り候地所、いわれなく奪い取られ候」として、個人的訴訟の色彩もかなり強い。しかし、この一件はもちろん丈助一人のものではない。辺田・三沢両谷全体の利害にかかわることである。そこで、九月にはいって、辺田・三沢両谷の同心給知百姓惣代藤七と市兵衛が、同じく同心給知(辺田・三沢以外の)の年寄市蔵と林半太夫知行所の組頭清左衛門・長兵衛・政次郎・六兵衛の四人を相手取り、奉行所に出訴した。辺田・三沢両谷の訴文(26)の要旨は次のとおりである。

扱人鴇谷村名主金兵衛は、農繁期であるにもかかわらず、人足を辺田・三沢両谷に割当て、自分は駕籠(かご)に乗り、目見当(めけんとう)で見渡し、四谷の者共が勝手に境引きをし、百姓持山・屋敷内山ならびに谷限(ぎ)り社地とも、大小の立木・地所を秣場だと強く申張り、九分どおり奪いとってしまいました。残りの一分は立木もない場所で、茅野ばかりを私どもへ渡し、境塚を築き立ててしまいました。このようなやり方は、「新繩竿入(しんなわさおいれ)同様の致し方」であり、また、相手四か谷の内月川谷は地境を改めましたが、篠網・稲塚・吹谷三か谷の分は少しも境改めをしませんでした。このような致し方は得心できませんので、四か谷方と掛合いましたが、言を左右にして取りあいません。これは、「右場所盛木茂り候を大金と見込み、凡て二十ケ所程奪い取るべき巧(たくみ)」と考えられます。右の場所は境目も明白であり、文禄年中御繩受け以来取りしきって来た地所を、理由もなく挾み取られ、しかも、山主一人ごと呼出し、強制的に印形を押させ、もし不承知の者がいると多人数で手込(てごめ)にしそうな勢いで騒ぎ立てる有様で、全く、納得の上調印した者は一人もおりません。私ども村方は、外稼(そとかせぎ)もなく、農閑期は炭・薪を採って暮しや年貢諸役の足しにしておりました。ところが、去る子年一二月より、四か谷の者どもは山番をつけ、私ども村方の山稼ぎを差留め、四か谷組下の者には自由に山稼ぎをさせております。境引きのことも、農間に行なうはずのところ、肥草(こやしぐさ)の刈取りや麦の収穫に忙しい四月・五月に始め、境引き人足に毎日かり出されるため、麦はもやし穂になり、夫食にも差詰る有様です。

この一件については、既に、鵜飼邦五郎様御知行所名主次郎右衛門煩(わずらい)につき、伜名主見習丈助が、先月九日半太夫様御知行所組頭四人の者を相手取り、内藤隼人正様へ出訴しており、願いの筋は全く同様であります。何卒、丈助の願いに差加えられ、奪い取られました地所・立木を、古来有形のとおり境目を守り、再び難題を申掛けないよう申付けてくださるようお願い申上げます。

上述史料が辺田・三沢両谷のもので、四か谷の主張が不明な為、客観的な考察ができない。最終的な裁許状も済口証文も発見されないので、事件の結末も不明である。

一般的にみて、百姓持山や屋敷内山まで、「新繩竿入同様」のことをやるとは穏かでない。新繩竿入とは新検地のことである。検地は、法に照らし幕府役人が行なうもので、この史料による限り四か谷の横暴と考えられる。しかし、辺田・三沢両谷にも、扱人まで怒らせてしまうような失策があったのかもしれない。それにしても、同じ給知の百姓が敵味方に分かれたり、姻族・知友も二派に分かれたりして、村内の争いもまた悲惨なことである。そして、刑部では、給ごとのまとまりより、谷の結合の方がより強固になっていたことを証する事件でもあった。