このように、越石とは単なる出作(でさく)・入作(いりさく)とは異なるものであるが、地方によっては混用されている。ここで述べる越石出入も、田代村から刑部村への出作地に関する争いである。この出作地(刑部村からみれば入作地)の年貢・諸役は、刑部村の領主に対して勤めているから、本来の意味からは越石とはいえない。郷土では、このような出作地まで越石と称していた。田代村百姓一七人が刑部村に所持していた田地は、二町二反三歩、高にして一三石余で、その年貢・諸役は刑部村の一部を給付されていた二之丸同心衆に勤めていた。この田地が、どのようにして田代村百姓の所有に帰したのか明らかでないが、古来より田代村百姓一七人で所持して来たと、訴文に書かれている。越石出入か起こったのは享保一二年である。田代村百姓一七人からの訴状(33)だけしか発見されないので、事件の結末はわからない。訴状でみる限り、刑部村の名主どもが越石田地を取上げようとしたことから争論が発生した。訴訟人は、田代村越石百姓一七人惣代治郎左衛門・仁兵衛・孫兵衛、相手は、刑部村名主重郎右衛門、同伊兵衛の二人である。

田代村の越石百姓一同は、刑部村の百姓伝右衛門を頼み、年貢・諸役を一切勤めさせ、その請負代として米四俵余りを年々渡していた。

享保四年(一七一九)刑部村名主から、田代村分の役儀を伝右衛門が勤めないので、田代村の者が直接勤めるよう申入れがあった。そこで、田代村では伝右衛門の請負を取消し、享保四・五の両年にわたり、越石一同で役儀を勤めて来た。

ところが、刑部村伝右衛門が、この役儀の復活を地頭所へ願出たため、享保五年一二月一九日、田代村の越石百姓代表が地頭所へ呼び出され、伝右衛門の願いを容れるよう申付けられた。困窮の百姓どもであるから、役米を出すことが難渋であると断ったのであるが、たっての申付けで、再び伝右衛門に請負わせた。

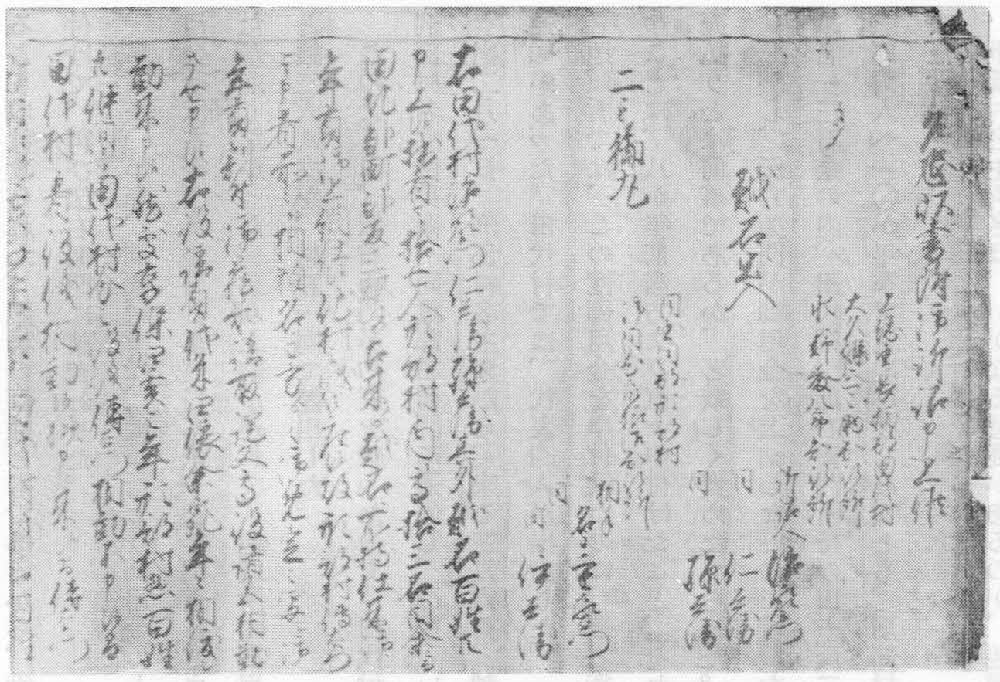

越石出入訴文(田代 鶴岡仁一家蔵)

享保一〇年春、刑部村では、地頭所より御用金の上納を申付けられた。年貢・諸色とも請負わせてあるので、御用金は伝右衛門が差出した。当享保一二年閏正月、また御用金を申付けられたので、伝右衛門に差出すよう連絡したが応じなかった。余り上納が遅れて、地頭所の御用に支障があってはならないと考え、割付けどおり金一両二分と銭二六八文を、越石一同で差出した。

このように、伝右衛門が約束を破ったので、田代村越石百姓一同は、伝右衛門との請負契約を破棄し、この旨を刑部村名主伊兵衛、同重郎右衛門に通告し、以後、いかなる役儀も、直接越石百姓個々に達するよう頼んだ。

当二月一日、刑部村名主衆から、来る二月六日、越石百姓惣代が江戸へ罷り出るよう地頭所から申付けられた旨通知があった。田代村では、代表四人が出府した。

地頭所では、この度御用金を申付けたのに、伝右衛門が出金しなかったのは不届(ふとどき)であるが、伝右衛門の役儀請負のことは、八か年前当方より直々申付けたこと、それを内証で解き放つとは不埓(ふらち)である。また、越石田地を我儘(わがまま)に売払うとは何事であるか、と厳しく責めたてられた。

しかし、伝右衛門が御用金を上納しないので役儀を取放したことは、刑部村名主衆に委細に説明してある。また、越石一三石余の内、田代村四郎右衛門所持の田一反二〇歩、同源右衛門所持の田一反一二歩を、刑部村彦兵衛、伝三郎両人へ一〇か年季で質地に渡したことも、刑部村名主両名に話し、その承認を得て何事もなく今日まで過ぎて来た。

刑部村名主両名は、いかなる意趣があるのか、地頭所へ越石田地を我儘に売払ったと告げ口し、越石田地一三石余全部と、田地売渡し代金を刑部村へ引き渡すよう申越して来た。思いがけない難題を申掛けられ、心得難いので、地頭所へ罷り出様子をうかがったが、名主どもの謀計により取上げてもらえず、大勢の者が難儀している。

以上のように、越石百姓が古来より所持していた田地を、いわれなく取上げようとしているので、何分詮儀の上、安心して越石田地を所持できるようにしてもらいたい、というのが訴文の趣旨である。

前述のように、他の史料が発見されないので結着はわからない。また、田代村越石百姓の主張しかわからぬので、公正な判断もできない。ただ、隣村に土地を所有することは、何かと不都合が多かったことはよくわかる。殊に、支配者が異なる場合は一層ややこしくなる。年貢・諸役の勤め先が自分の領主ではないからである。年貢割付けや夫役の割当ても隣村の名主からくる。年貢納入時の手数もかかる。そこで、隣村百姓の請負ということになるのであるが、それは収入が減るだけでなく、前述のようなトラブルが起こり易い。いずれにしても、越石については、地元村でいかようないやがらせをすることも可能であった。これも、細分支配のための農民悲劇である。