大坂以上に交通量の多かったのは篠網坂である。刑部区篠網谷の奥に、頭部のすりへった道標がある。東面に「六地蔵道」南面に「かさもり・てうなん道」西面に「なから山・ちは寺道」と刻まれている。建立年月は読み取れなかったが、書体からみて江戸時代のものである。

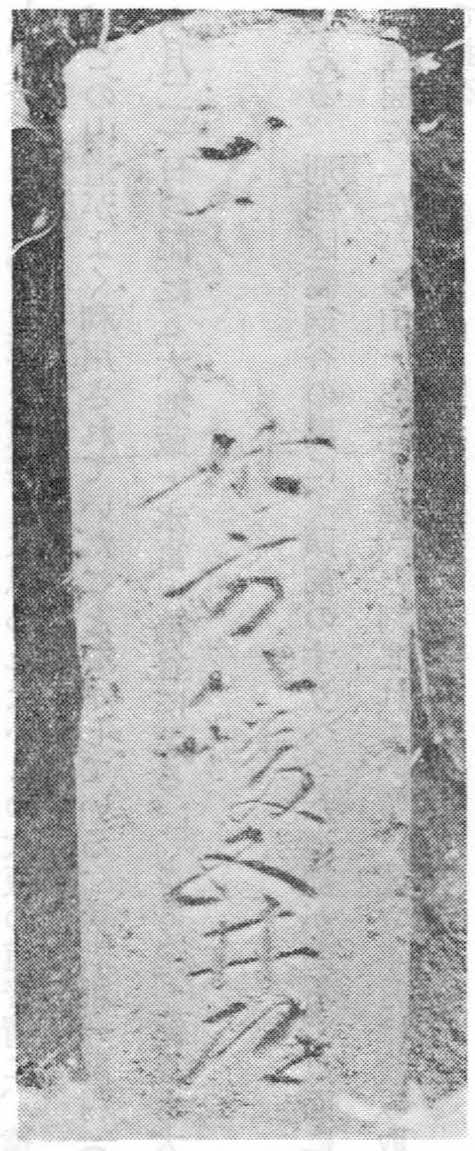

篠網坂を登りつめると、安永七年(一七七八)建立の道標がある。これには、「八幡五井道」「笠森道」「千葉ながら山道」と記されている。

前述の田丸健良は、しばしば出府しその度に道中記を認めている。文政一三年(一八三〇)四月一五日に針ケ谷坂を登り、「卯の花に朝日輝く長柄山」とうたったが、天保四年(一八三三)には、笠森・大津倉を経て、篠網坂を歩いた。「笠森仁王門前より北に向ひ行く事五、六町にして大庭村に至る。此処山間田地沃壌人家も富める様子、夫より大津倉村平兵衛といふ豪家あり、大久保讃岐守知行とあり。半里余も行て刑部に至る。古の郷名今存す。大家も多く見ゆ。茶店酒店等もあり、むかふより四十余りの男来りて、あなたはじゅせんじさまにてはなきや、と申す。さにあらずと答ふ。右の方山下に寺あり、寿泉寺(慈眼(じげん)寺の誤りか)と申すよし、此所は篠網村なるべし、聞洩(もら)せり。此処に碑あり、向て右の方六地蔵道、左の方長柄山千葉道とあり、左の方坂を登る。針ケ谷の坂より難所なり。登りつめて少し行き、下らんとする右の方碑あり、西の方八幡道大道なり、北の方小径千葉ながら山道有、此道を下るに少し道に迷ひたる心地しけるが、程なく往来の道に出ず、長柄山茶店に休む、馬を仮(か)らんと思ひけれども日暮なれば賃も高からんと杖にすがり、そろそろたどり[ ]、皿木村は長柄郡、犬成新田は市原郡、此所二村とも井なし、谷の水を汲て荷い登るなり、暑中などは水も多く遣ふなれば難儀なるべし。犬成にて少し休み、暮に近くして潤井戸村讃岐屋に宿る。」

長南から笠森・大津倉・刑部を経て篠網坂を登り長柄山に抜ける道は、通行人が多かった。殊に、笠森観音に寄る場合は、千田・棚毛・鴇谷を経て針ケ谷坂を登るよりはるかに近い。篠網坂のような山道に、りっぱな道標が立っていることは、通行量の多かったことを如実に示している。

安永7年の道標(篠網坂頂上)