一、二十三万八百三十人 人足

一、三十万五千匹 馬数

一、三百五十三万四百四十人扶持 御供上下御扶持方

一、雑兵 六十二万三千九百人

一、三十万五千匹 馬数

一、三百五十三万四百四十人扶持 御供上下御扶持方

一、雑兵 六十二万三千九百人

これに要した経費は一八万両であった。まさに、「大勢之御供、江戸より日光迄人馬一続きに相成り、扨々夥敷事(さてさておびただしきこと)、言語ニ及ビ申さず候」(9)というありさまであった。当然、郷土にも多くの夫役が課された。安永四年閏一二月。人馬触当の「御印書」(10)の写しが、関八州の村々へ回された。それは、旧来から夫役を免除されている村々と、社参の供に加わるか、または社参のための用務を申しつけられた大名領分、旗本知行所を除き、関八州から人馬を差出せというものであった。

長柄郡は、高五三、二五四石六斗四升七合一勺七才で、人足四七一人、馬三一四疋を江戸詰めとして割当てられた。このうち、二〇か村人足五三人、馬三六疋を篠網村長右衛門が、また、二三か村人足五六人、馬三七疋を長柄山村重右衛門が宰領している。馬一疋につき馬士が一人ついた。江戸詰とあるから、江戸に集結したものであろう。

篠網村長右衛門の組下人足五三人、馬三六疋は、更に六班に編成され、それぞれ宰領をつけて江戸へ向った。このように、長柄郡だけでも人足四七一人、馬三一四疋も動員されたのであるから、関八州から集まった人足馬は、江戸府内はもちろん日光街道筋を埋め尽したと思われる。食糧、馬糧の集荷だけでも大変なことであった。集団行動に馴れない農耕馬は、神経質になって暴れる。人足たちは喧嘩口論をする。そのため、人足一人一人から争いを起こさない旨の誓約書をとっている。口論などにより人を殺傷したときは、その組の頭まで罰せられた。

| 日光社参夫役 刑部村組合組織表(安永5年) 刑部村長右衛門組(刑部 村上忠義家御用伺書留帳) |

| 番号 | 村 名 | 宰 領 | 馬 数 | 村 名 | 宰 領 | 人足数 |

| 1 | 長谷村 | 源蔵 | 6 | 大津倉村 | 平四郎 | 8 |

| 2 | 高山村 | 源兵衛 | 6 | 鴇谷村 | 清右衛門 | 9 |

| 3 | 針ヶ谷村 | 五兵衛 | 6 | 長留村 | 金右衛門 | 9 |

| 4 | 立鳥村 | 七郎左衛門 | 6 | 刑部村 | 久右衛門 | 9 |

| 5 | 桜谷村 | 林 助 | 6 | 徳増村 | 金右衛門 | 9 |

| 6 | 箕輪村 | 弥 七 | 6 | 刑部村 | 源兵衛 | 9 |

| 計 | 36疋 | 53人 |

日光社参の人足馬は、上総の村々から直接差出すとは限らない。むしろ、金で雇って拠出したことの方が多かった。享保一三年(一七二八)四月の、八代将軍吉宗日光社参の際、六地蔵・山根・国府関・芦網など組合一八か村では、武州多摩郡吉祥寺村の友八から人足馬を買って差出している。

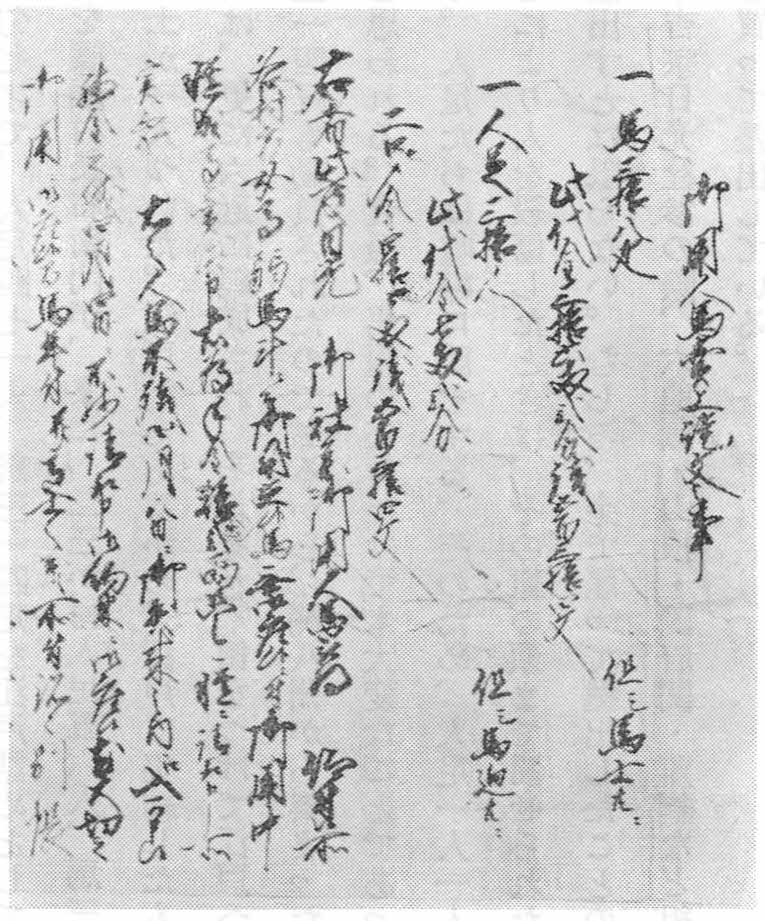

御用人馬売上証文之事

一、馬三拾八疋 但シ馬士共ニ

此代金三拾六両弐分銭五百三拾四文

一、人足三拾人 但シ馬廻共ニ

此代金七両弐分

二口〆金四拾四両銭五百三拾四文

一、馬三拾八疋 但シ馬士共ニ

此代金三拾六両弐分銭五百三拾四文

一、人足三拾人 但シ馬廻共ニ

此代金七両弐分

二口〆金四拾四両銭五百三拾四文

右者、此度日光 御社参御用人馬被レ為二 仰付一候所、各村方女馬弱馬斗(ばかり)ニ而御用立候馬無二御座一候ニ付、御用中慥成(たしかなる)馬売渡申、右為二手金一拾弐両只今慥(たしか)ニ請取申所実正也。右之人馬不レ残四月八日ニ御矢来之内江入可レ申候。残金之儀四月四日ニ不レ残請取申御約束ニ御座候。尤、大切之御用ニ御座候間、馬年付并馬士之義所付銘々別帳相渡、慥成人馬指出シ可レ申候。此上ニ而も、若矢来前ニ而御改之節、御ゑり出被レ遊候義御座候ハヽ、無二間違一慥成馬急度指出御用相勤候様ニ可レ仕(つかまつるべく)候。万一不調法仕出シ候ハヽ、右馬売主請人共ニ何方迄も罷出(まかりで)、急度埓明(らちあけ)、各方江少も御難儀掛ケ申間敷(まうしまじく)候。

一、御用之趣、各被二仰渡一候儀、何ニ而も為二相背一申間敷候。右相定之通、来ル四月八日御矢来江入候節、員数不足間違無レ之様ニ急度(きっと)相詰可レ申候。惣而何事ニかきらす、急度御用中馬廻(うままわり)之者ハ不レ及レ申、馬士等迄諸事相談ニ而各御下知少も相背申間敷候。為二後日一御用人馬売上ケ証文加判仍而如レ件(よってくだんのごとし)

享保十三申年三月 武州多摩郡吉祥寺村請合人

岩手藤左衛門御代官所

友八印

証人 作左衛門印

上総国長柄郡六地蔵村 勘解由殿 名主 与平治印

同国 同郡 芦網村 源治郎殿

岩手藤左衛門御代官所

友八印

証人 作左衛門印

上総国長柄郡六地蔵村 勘解由殿 名主 与平治印

同国 同郡 芦網村 源治郎殿

享保13年 武州多摩郡吉祥寺村御用人馬売上証文

(成島孝太郎家蔵)

この証文によると、馬三八疋馬士共三六両二分と銭五三四文、人足三〇人七両二分、合せて四四両と銭五三四文で日光社参人馬役を請負わせている。四四両は大金であるが、遠い村々から馬や人足を引連れて出府するよりは気楽であったと考えられる。

天保一四年(一八四三)四月、一二代将軍家慶は、幕府財政難の中、老中たちの反対を押切って日光社参を強行した。これより前、天保一三年四月、立鳥村地頭の鈴木氏は、日光社参の供を命ぜられ、知行所に夫役金を賦課した。高百石につき金三両(11)であった。何事によらず、最後の負担は農民にかかってきた。しかし将軍の日光社参は、天保一四年をもって廃絶した。