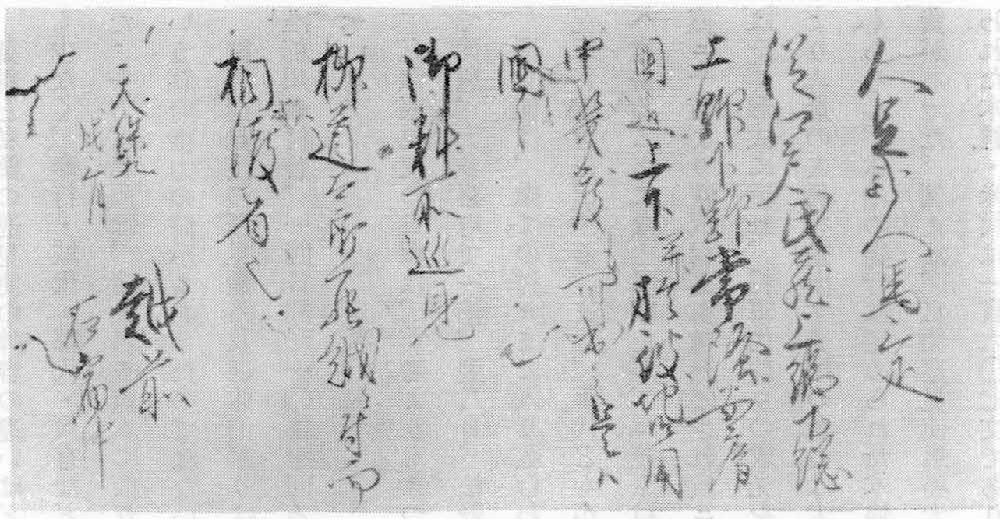

天保八年(一八三七)一二代将軍家慶が就任した。老中は水野越前守忠邦、天保改革の実施される数年前である。天保九年、巡見使が諸国へ派遣された。天保九年四月、各巡見使に与えられた朱印状の写しが、被巡見地の各村々へ回された。巡見使柳道太郎へ与えられた朱印状は、次のようなものである。

御朱印(12)

人足 弐人 馬 三疋

江戸より武蔵・上総・下総・上野・下野・常陸・安房国迄、上下并に彼地に於て御用中、幾度もこれを出すべく、これハ、国々御料所巡見、柳道太郎罷越すニ付いて相渡すもの也。

天保九年三月七日

巡見使柳道太郎朱印写(舟木 矢部泰助家蔵)

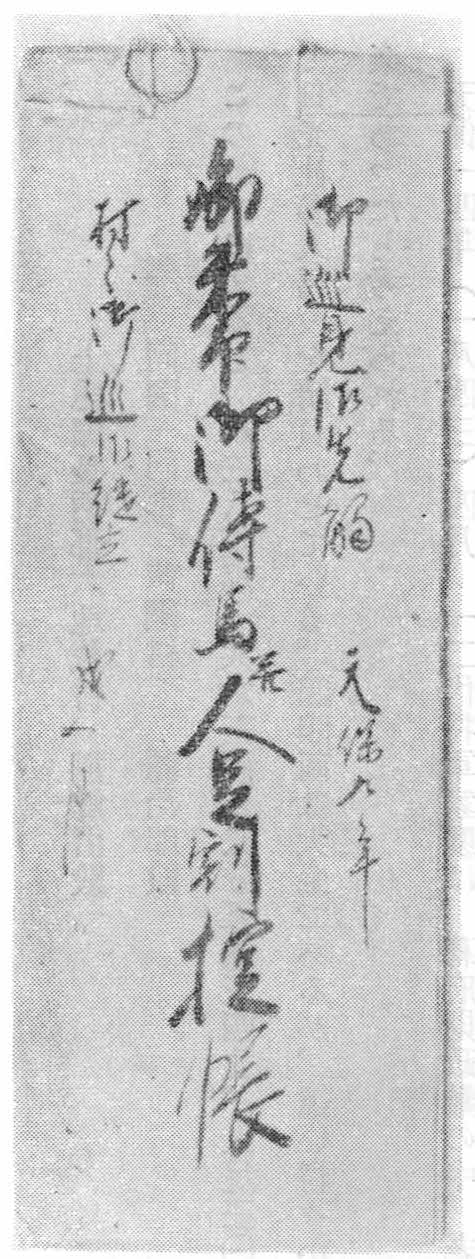

御朱印御伝馬并人足割控帳 天保9年巡見先触

(舟木 矢部泰助家蔵)

巡見は、御料(天領)と私領(大名領、旗本知行所等)に分けて行なわれる。長柄郡の御料巡見使は、和田十蔵・柳道太郎・千種半右衛門の三名で、各人が前記のような証文を持ち、それぞれ従者を七人ないし九人連れている。夫役は、三人合わせて馬九疋・人足六人となるのであるが、馬六疋は人足一二人に代えられたので、毎日差出すのは、馬三疋と人足一八人である。この外、各巡見使に村役人が一人ずつ従ったので、日々の出動人員は二一人となった。一か月ほど遅れて、私領巡見使が回村した。本使御使番安藤次右衛門、副使書院番馬場大助、同小姓組番内藤源助の三名であるが、供回りや荷物は前者より多く、従って、夫役の賦課も遙かに重い。例えば、安藤次右衛門の場合は、一日に馬一〇疋、人足四〇人となっている。人足の内二二人は賃人足であるが、これは、安い公定賃銭で支払われるので、不足分は村の負担となる。同様に、馬場大助の人足四三人、内藤源助分三七人であるから、一日に出す人足数は膨大なものとなった。

御料と私領の巡見使の陣容の違いはどこからくるか、恐らく、御料巡見は、幕府直領の見聞であり、これは地積も少なく、奉行・城代・郡代・代官などを通して直接支配しているところであるから、特別な査察の必要はなかった。一方、私領は、諸大名や旗本に仮りに与えて統治させているものであり、統治能力がなければ没収するぞ、という幕府権力の誇示もあったのではないかと推察される。

御料巡見使の巡見順路は武射―山辺―長柄―夷隅―長狹―朝夷―安房―平郡―天羽―周准の順である。四月二八日、武射郡作田村出立、閏四月一一日、周准(すえ)郡川名村着、一四日間で一〇郡を回る強行日程である。郷土長柄町は通行しないが、人足馬や諸入用銭は差出している。

私領巡見使の日程は、前者よりもきついものである。五月七日東金町発、本納町で休憩、茂原村で昼食、矢貫村で休憩、大多喜町で一泊、翌八日、松野村で休憩、勝浦村で一泊、つまり、二日間で東金から勝浦まで歩いている。

巡見使は、総ての村々まで入り込むわけでない。寄場村へ村役人が出向いて巡見使を迎え、予め用意してある村況報告書を提出する。また、手代どもが脇わきの村々を見て回った。御料巡見使の手代金原八郎なる者は、茂原村へ立寄ることになっていたが、「茂原村え御越遊ばされ候趣故、御陣屋并人馬手当仕り、待ちうけ候処、御同人様直ニ千町より宮成村え御越遊ばされ候ニ付、人馬共手違いニて余り申し候」というでたらめさであった。諸国巡見は全く形式に流れ、将軍代替りの威光を示すに過ぎなかった。巡見が、いかに形式に流れても、なお御上(おかみ)の威光により大量の人馬を差出す農民の負担は大変なものである。夫役だけでなく、種々の費用が村々へかけられている。もちろん、休泊の場合は定められた木銭・米代が支払われ、人馬の賃銭も受取っているが、それを遙かに越える出費があった。例えば、私領巡見使馬場大助の本陣入用は、金三分二朱と銭二一貫八二二文であった。この内、支払われた木銭・米代は一貫六〇七文であり、差引金三分二朱と銭二〇貫一一九文は村方の負担となる。巡見先触(さきぶれ)には、一汁一菜の外は出してはならないと書いてあるが、とても、そのような粗末な馳走でない。これは馬場大助本陣の費用であるが、御料、私領両巡見使は合せて六人であるから、この六倍の出費となる。

また、先触では、本陣にあてられる家屋の修営などせぬように指示しているが、実際には、一軒当たり三両宛の修繕費を村方で出している。この外、巡見準備のため、各村々の名主どもが、度々茂原村で会合した費用も、総て合計して各村々へ高割りで賦課された。天保九年の両巡見の費用は、四五両二朱と銭八二一文となる。これを、茂原村組合総高一万一、一〇〇石に割り振ると、高百石につき銀二四匁五分になると書いてある。天保九年においては、金一両はほぼ銀六四匁であった。

「御巡見御先触」には、微に入り細にわたって注意事項が書き並べられている。巡見使の家来どもが、私欲がましいことを申しても、少しの贈物もしてはならない。入用品を申付けたら相応の代銭を受取るように。長く宿泊することがあっても、家来どもへ村役人が近づいてはならない。酒肴、菓子など一切差出してはならない。等々、

ところが、山根村年番名主庄兵衛の「御巡見諸御用日記」に次のような記録がある。「御立の時分、御供二人三郎兵衛方ニて少々六ケ敷(むつかしく)申し、途中の用意ニ菓子十六文ヅツ買いたき由ニ付、代銭請取り、菓子一折の内え少し心附入れ、差出し候事」三郎兵衛とは茂原村名主で、その屋敷は、巡見使休憩の本陣となっていた。これは、巧妙なねだり、であり、菓子折の中に銭幾ばくかを入れ、持たしてやったものである。巡見使とその従者が私腹を肥やしたことは、公然たる事実であった。

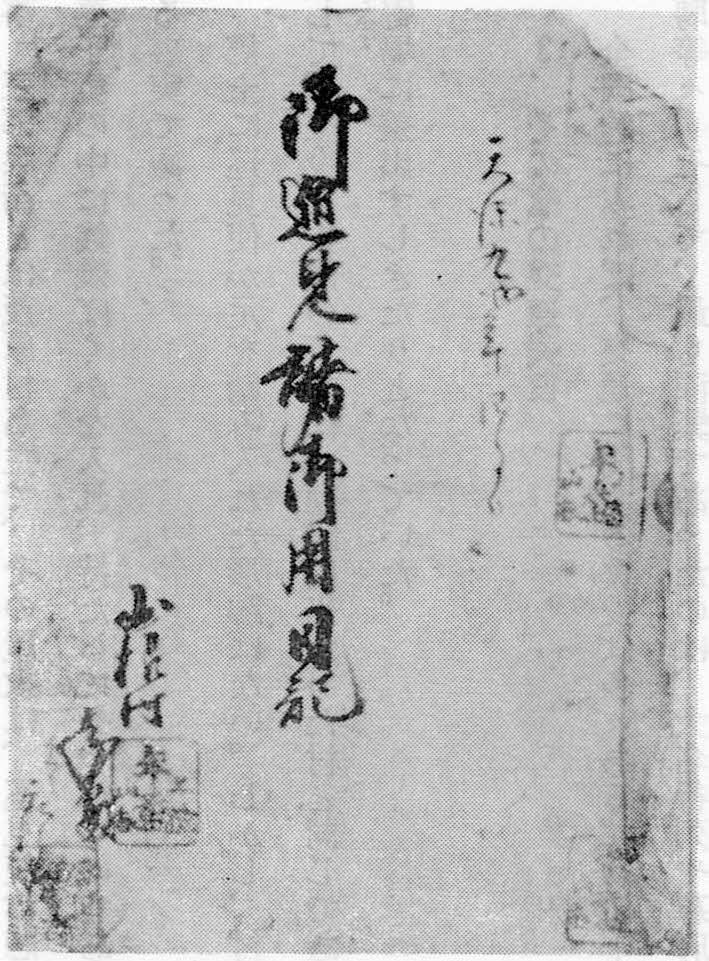

天保9年 御巡見諸御用日記

(山根 大和久忠敬家蔵)

郷土に巡見使が足を踏み入れた形跡はない。しかし、村役人たちは、しばし茂原村へ赴き会議を開いている。そして、夫役と夫銭の負担は、通路に当たった村と同じであった。巡見使回村の人足馬だけは、郷土の村々も茂原村寄場(よせば)に差出すしきたりとなっていた。