山形県田川郡羽黒町手向(とうげ)の養清坊にある、「関東檀那御祈祷帳」には、貞享、元禄期からの参詣者の名前が丹念に記録されている。養清坊檀那は、刑部、大津倉、田代、金谷の四か村で、これは今も続いている。大津倉村の例でみると、貞享二年(一六八五)から記録され、少ないときは一人、多いときは二九人も揃って参詣している。貞享二年から昭和二七年(一九五二)まで八一団体が出かけた。明治の史料に「七月九日出発、八月十二日帰」(18)とあるから、三五日かかったわけである。江戸時代は、普通四〇日の行程であった。江戸時代の旅には、いろいろな危険が伴うこともあったので、四〇日にも及ぶ旅ともなれば、家族、親戚、知人と水盃を汲みかわし、村人多数の見送りを受けて出発した。

大津倉村 奥州三山年度別参詣者数

| 大津倉村 奥州三山年度別参詣者数 |

| 年度 | 人数 |

| 貞享2 | 14 |

| 元禄5 | 10 |

| 享保6 | 12 |

| 〃 10 | 3 |

| 〃 18 | 4 |

| 〃 19 | 7 |

| 〃 20 | 7 |

| 元文1 | 3 |

| 〃 2 | 3 |

| 〃 3 | 4 |

| 〃 5 | 4 |

| 寛保2 | 4 |

| 〃 3 | 4 |

| 延享1 | 10 |

| 寛延2 | 2 |

| 宝暦4 | 7 |

| 〃 11 | 4 |

| 〃 13 | 5 |

| 明和2 | 3 |

| 〃 5 | 6 |

| 〃 6 | 3 |

| 〃 9 | 3 |

| 安永2 | 4 |

| 〃 3 | 3 |

| 安永4 | 4 |

| 〃 5 | 3 |

| 〃 6 | 2 |

| 〃 7 | 8 |

| 天明1 | 7 |

| 〃 2 | 1 |

| 〃 5 | 2 |

| 〃 6 | 2 |

| 〃 8 | 3 |

| 寛政2 | 2 |

| 〃 5 | 3 |

| 〃 7 | 8 |

| 〃 8 | 3 |

| 〃 10 | 2 |

| 〃 11 | 1 |

| 享和1 | 3 |

| 〃 2 | 2 |

| 文化6 | 6 |

| 〃 9 | 4 |

| 〃 10 | 1 |

| 〃 11 | 2 |

| 〃 12 | 3 |

| 文政1 | 5 |

| 〃 2 | 4 |

| 文政6 | 2 |

| 〃 8 | 7 |

| 〃 13 | 3 |

| 元治1 | 4 |

| 明治8 | 5 |

| 〃 20 | 3 |

| 〃 24 | 8 |

| 〃 25 | 3 |

| 〃 31 | 4 |

| 〃 32 | 12 |

| 〃 35 | 8 |

| 〃 38 | 2 |

| 〃 39 | 13 |

| 〃 41 | 6 |

| 大正3 | 8 |

| 〃 12 | 7 |

| 〃 13 | 8 |

| 〃 14 | 13 |

| 〃 15 | 9 |

| 昭和3 | 1 |

| 〃 16 | 6 |

| 〃 17 | 6 |

| 〃 18 | 6 |

| 〃 26 | 29 |

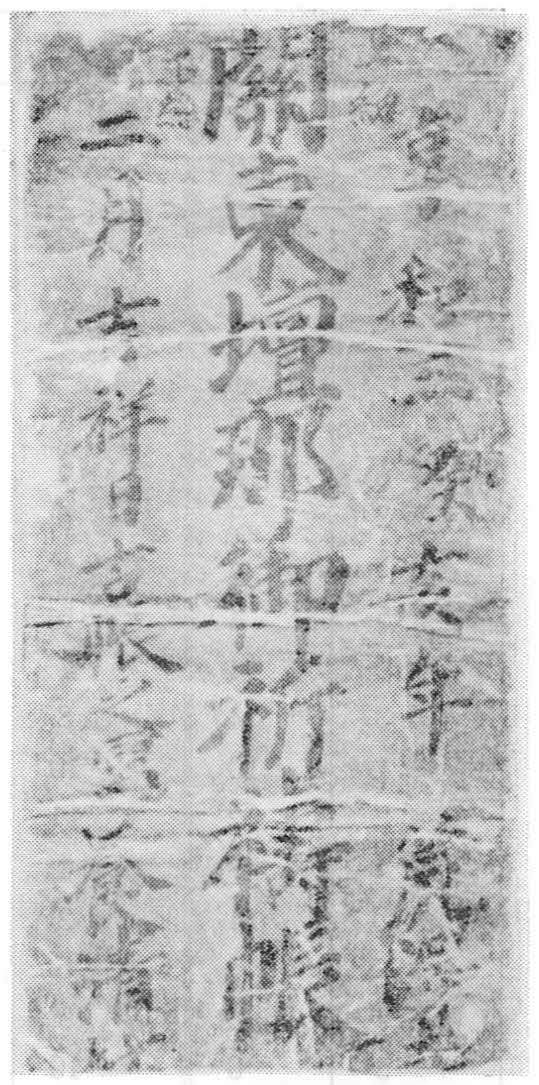

三山参詣者名簿

(山形県羽黒 養清坊蔵)