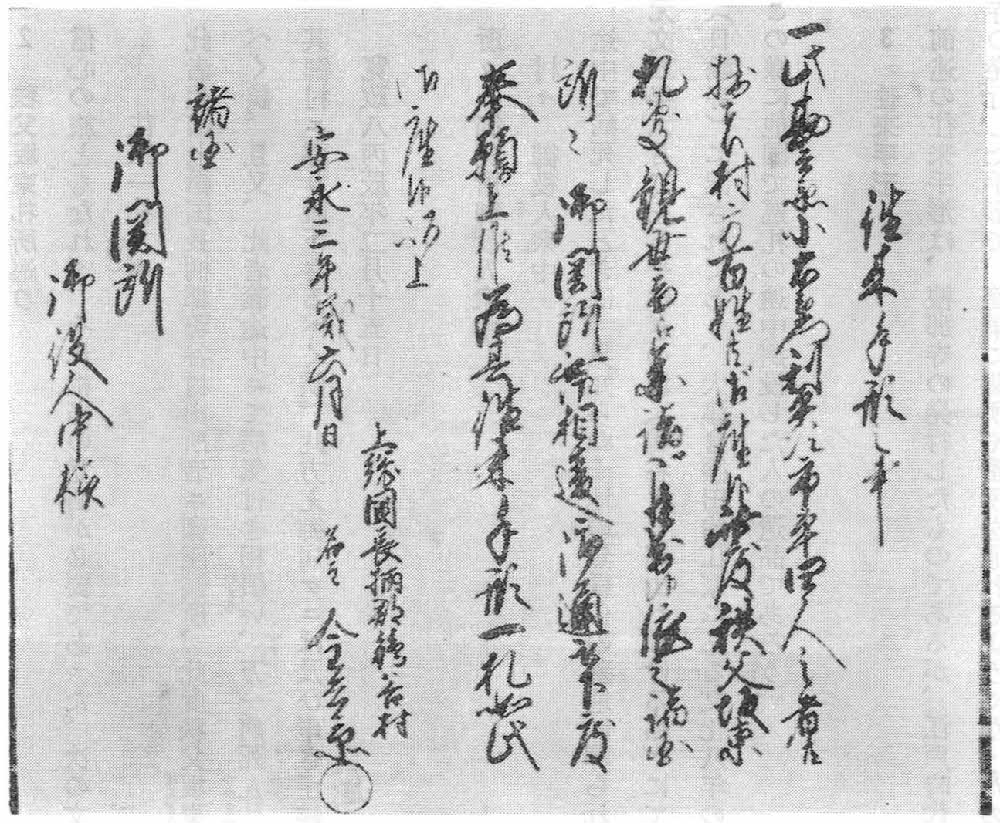

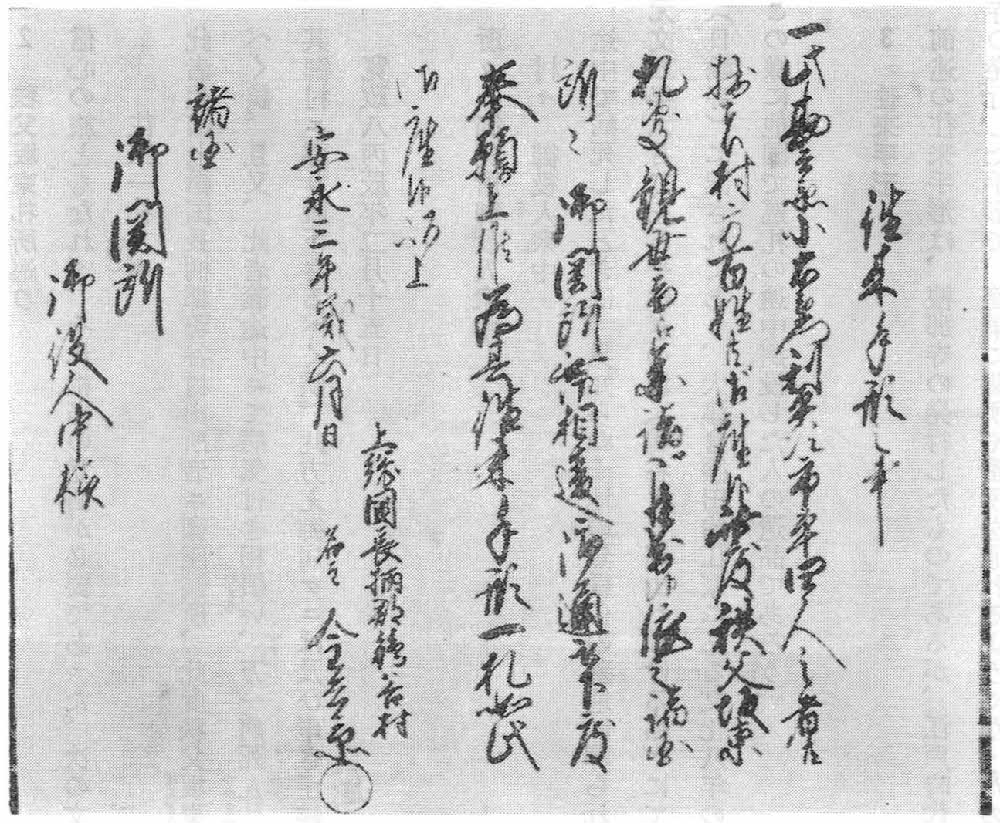

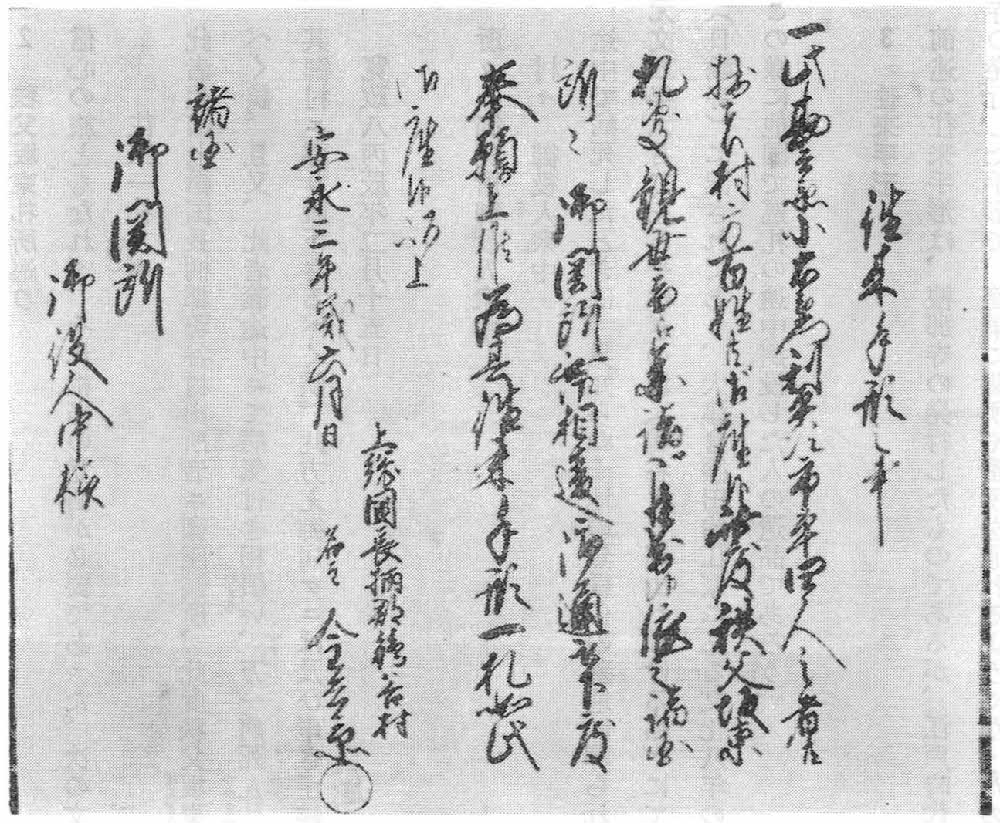

前述の往来手形は、檀那寺の発行したものであるが、江戸時代初期は、原則として領主が発行した。名主や檀那寺の発行した手形で、簡単に関所や番所を通れるようになったのは中期以降である。江戸時代初期は、名主、年寄、五人組の連署をもって、願人、請人、通行の目的を明記した願書を領主に差出し、その裏印を受けなければ効力を発しなかった。中期以降、社寺参詣や湯治が流行し、庶民の通行が盛んになるに及んで、手形の記載様式も次第に簡略化され、名主や檀那寺の発行する手形で関所が通れるようになった。写真は、鴇谷村名主金兵衛の発行した往来手形である。鴇谷村百姓勘兵衛、小右衛門、利平次、市平の四人が、秩父坂東札所観世音の参詣に出かけたことを示している。坂東三十三番札所を巡礼して回る習慣は、簡略化されて今も残り郷土の人々は、秩父詣でによく出かけている。

往来手形(鴇谷 加藤泰治家蔵)