池座仙次郎の西国巡礼日記帳

(刑部 池座竜一家蔵)

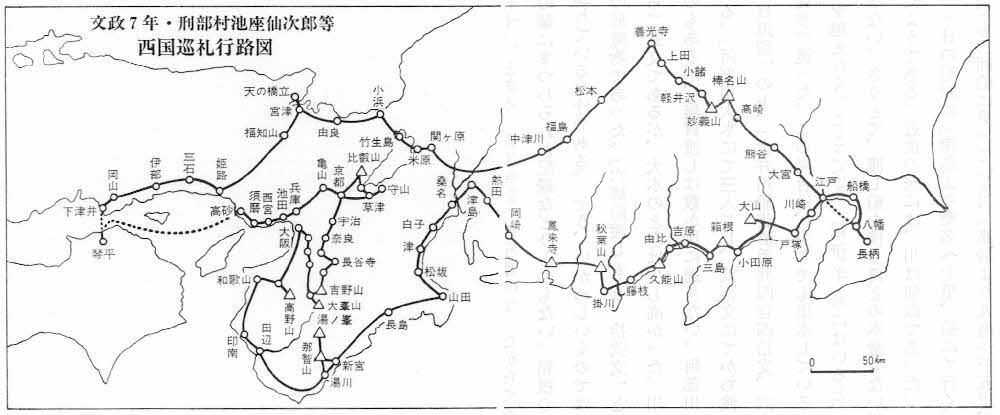

一行は、五月二三日出立、八幡宿より船で江戸小網町へ上り、馬喰町杉戸屋に行旅初日の宿をとった。往路は、東海道を上ったのであるが、途中、相模大山、久能山、秋葉山等に立寄り、また、藤沢の遊行寺、三島神社、三河の鳳来寺、熱田神宮、津島天王社等、著名な寺社にはほとんど参詣している。

桑名から伊勢路にはいり、六月一三日松坂を過ぎて伊勢神宮の御師(おし)杉木宗太夫の手代たちに出迎えられた。茶店で酒食の饗応を受けてから、先ず駕籠で二見ケ浦に案内され、その夜から御師館へ三泊した。御師杉木宗太夫と郷土の関係は、「宗教と生活」の項で詳述するが、郷土一帯は杉木宗太夫の檀家であった。一四日、内宮、外宮参拝及び朝熊山その他の見物、一五日、太々御神楽修行、この三日間の接待は至れり尽せりであったが、出立の前夜は、「白木の膳立、七・五・三の献立、蚊屋・夜具・ふとんに至るまで美麗」この上尽しがたいものであったと感嘆している。六月一五日、御師の手代たちに見送られ、熊野へ向かう。六月二一日、熊野権現新宮・本宮参拝、それより西国観世音札所第一番紀州那智山に詣でる。

沿道の社寺を拝し、風景を賞しながら第二番紀三井寺、第三番粉川(こかわ)寺と巡り、二八日、高野山西門院に草鞋(わらじ)を脱いだ。西門院は、上総の真言宗檀徒の宿坊であり、旧武田家のころからの伝統である。ここに二泊し、祖父母・父母のため月牌(げっぱい)料金一両と四百文を納めている。ここでも、西門院の饗応誠にこの上なし、と記している。

以後、複雑な巡礼コースにはいるのであるが、札所だけでなく、あらゆる寺社に詣でているのには驚き入るものがある。摂津の天王寺、河内の藤井寺、和泉の当麻寺、大和の壺坂寺、大峯山、吉野山、岡寺、長谷寺、東大寺等々限りなく、山城の平等院、万福寺などを経て近江の石山寺、三井寺、比叡山等、京にはいって清水寺、知恩院その他飽くことなく参拝や見物をしている。更に、丹波の諸社寺から摂津須磨寺を経て、七月二二日には高砂から船で金毘羅詣りに渡った。丸亀へ二泊して帰途に就くのであるが、風向きが悪く、船は下津井に流れ着き、岡山から姫路まで余分に歩いた。その後、播磨、丹波、丹後と巡礼し、若狹では天の橋立も見物、再び近江にはいり竹生島を訪ね、帰路は中山道をとった。信州にはいって二組に分かれ、一組は身延山へ回り、仙次郎等は善光寺に回った。その後は、上田、小諸、軽井沢と急いでいるが、それでも妙義山大権現、榛名山大権現などへ立寄っている。八月二一日、馬喰町杉戸屋に着いた一行は、身延山組を二日待ち、同勢一六人打揃って、二三日江戸出発、途中登戸に一泊、二四日めでたく帰村した。この間参拝した社寺は一二〇社寺になんなんとしているが、その他名所、旧跡の見物も数限りなく、まさに大旅行であった。

この西国巡礼日記から得た印象は、文化期ともなれば庶民の旅も、健脚で金さえあれば楽しいものであったと受けとれる。社寺を訪れ、風景を賞し、名物を食べ、旧跡に立って感慨にふけるといった優雅なものであった。手荷物も、行旅の邪魔になるものは先の宿場へ送っている。七月一四日、京都から中国路、金毘羅方面に出発するとき、手荷物は帰り道の米原宿へ送っている。金毘羅詣でを終え、丹後、若狹と回ってから八月五日に米原宿で荷物を受取った。京から米原まで、荷の重さ百目につき一〇文の割である。また、八月一二日の記録にも、「松本金子屋富三郎より、荷物壱貫目六拾文の積りにて上田の宿まで相まわす。」とある。善光寺詣での邪魔になったからである。

このように、荷物の逓送も極めて安全であり、途中不逞の輩にまつわられた記録などひとつもない。箱根の関所通過についても、日記に、「御関所、切手上ル」と、軽くふれているだけである。そう、いかめしいものではなかったのであろう。ただ、大小の河川だけは、まことに交通の邪魔物であった。「六郷船渡し有り、拾弐文」といったように至るところで船賃を支払っている。大体、三文から二五文であるが、大水のときは少し高かった。川の渡船は計二四回で、そのうち「紀ノ川無賃渡し」といったものもあるが、無賃渡しは数か所に過ぎない。阿部川、大井川など、川人足の肩や輿を使う場合は、もっと金がかかる。「阿部川大水にて三人ごし、弐百文にてかち渡し」であった。大井川は更にひどい。「大井川大水にて、藤枝三日逗留」の上、「大井川船賃酒手共四百四拾文、六人ごし」という有様であった。小河川で橋のないところは自ら徒歩で渡った。この場合は、少しでも出水していると渡れないので、「四十八瀬川大水にて通り兼、案内を願い山坂を越え行く」ことになる。紀伊半島にはいると、「川あり、大水には右へまはる」といった記事が多くなる。橋はない。さりとて、渡し船を使うほどの水量もない川が多く、到るところに大水のときの迂回路を示す立札があったようである。近世の旅には、川は強敵であった。

海や湖、あるいは大河川の船便はさかんであった。六月一一日の記録に「津島より桑名へ七里、船にて行く。船賃三拾六文」とある。木曽川を下ったものである。琵琶湖でも三回船に乗っている。「高砂より丸亀へ三五里、船にて行く、船賃上下九匁、船雑用船頭掛り」とあり、最大の船旅であった。ところが、帰りは「丸亀より明六ッ時に船乗り出し候処、東風(こち)かぜ強く、高砂へ帰帆すること能はず、ついに備前下津井へ揚るなり、船賃上下九匁の内弐匁引也。」となった。強風のときは簡単に流されてしまう。危険なことである。しかし、予期せぬ事故で下津井に上った一行は大らかなものであった。旅行予定にはいっていない備前路をゆうゆうと歩いて、その上瑜伽山や書写山にも立寄っている。貪欲なまでの信仰心か、観光心である。

文政7年旅行図

この西国巡礼日記で一番残念に思うことは、旅籠(はたご)賃や旅宿の様相を少しも書き残していないことである。伊勢や高野山の宿坊のありさまは、ある程度うかがい知ることができるのであるが、宿場の様子がわからない。ただ、小さな農山村や漁村にも宿屋があり、至るところ中食をとれる茶店もあったことがわかる。近世末期の旅行は、そう苦しいものでもなかったと思われる。