しかし、上層農民の縁談となると簡単にはいかなかった。両家の家柄や財産が重要な問題となったからである。名主や富裕な地主は、同村内で均り合いのとれた結婚相手を見つけることが困難で、近村の家柄・財産のほぼ同等の家と通婚することが多かった。大地主ともなれば、近郷では見つからず、遠隔の地から嫁や聟を迎えた。婚姻は、家と家との結びつきであり、以後の交際を考えるとき、どうしても家柄と財産が同等でなければならなかった。「足入れ」という習慣がある。昭和初期になってからも、正式な結婚式を挙げる前に、足入れで嫁が婚家に赴くようなことが行なわれていた。それは、嫁入り準備が間に合わぬのに、聟方で迎え入れを急いだためであるが、江戸時代の足入れは、全く試験結婚であった。気に入らなければ、あっさりと生家へ戻したのである。聟は気に入っても、親が気に入らなければならなかった。女性の人権など少しもなかった。

養子縁組のときは、もう少し慎重であった。寛政五年一二月、箕輪村の源右衛門は、榎本村孫助の娘み津女を貰い受けるため、同家惣代忠七と連印で榎本村治左衛門に一札入れている。「其御村孫助娘み津女、此度拙者貰(もら)い受け候処実正ニ御座候。尤(もっとも)此上右女子儀ニ付、少しも御苦労懸け申間舗(かけもうすまじく)候。後日之為一札件(くだん)の如し。」治左衛門は、村役人か同家惣代か、この縁談の仲介の労をとったものであろう。めでたい結婚式は、できるだけ盛大に催したいのは人情である。寛政の倹約令や天保改革の禁令に、客人の制限、一汁三菜というごちそうの制限が繰返しみられるのは、一片の布告では容易に抑えることのできなかったしるしである。

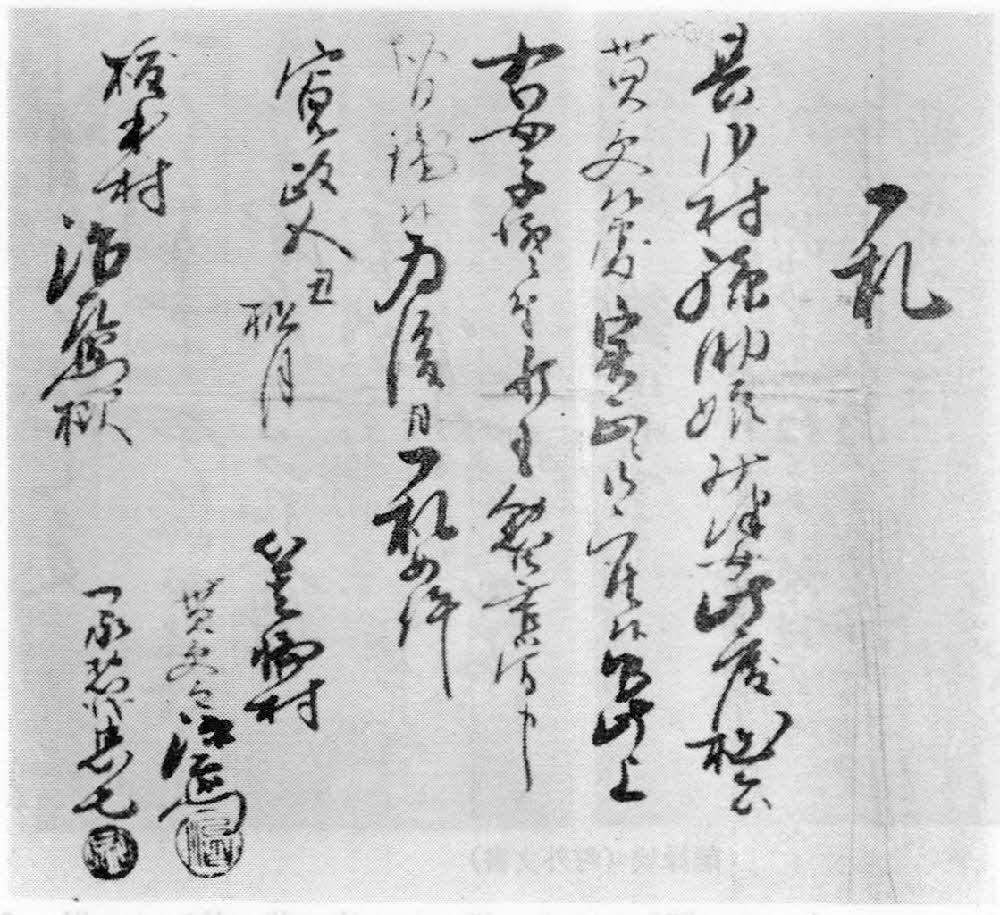

縁談一札(榎本 川崎主計家文書)