大山御師間下彦太夫の署名押印のある大山講仕法によれば、「六人講を定め、年々代参として一人ずつ、来る戍年(文久二年)六月廿[ ]日着、晴雨に限らず登山する。」というものである。講加入者は小倉弥兵衛、安部七郎左衛門、古坂惣左衛門、大藤八郎右衛門、石井惣右衛門、小倉助右衛門の六人である。この六人が、毎年一人ずつ参詣したものであろう。戍年分御手長料金は、一人分金二分であった。御手長という意味は祭礼の時などに神にお供物をはこぶ神職またはその役をする者のことを言うのだが、この場合は代表の一人が供物料をもって大山まで代参するので名づけたのであろう。この御手長料金は神納するとあるので、神社に納めたものである。その外、二夜泊り一人前の坊入(ぼういれ)および諸祝儀は金二百疋であった。

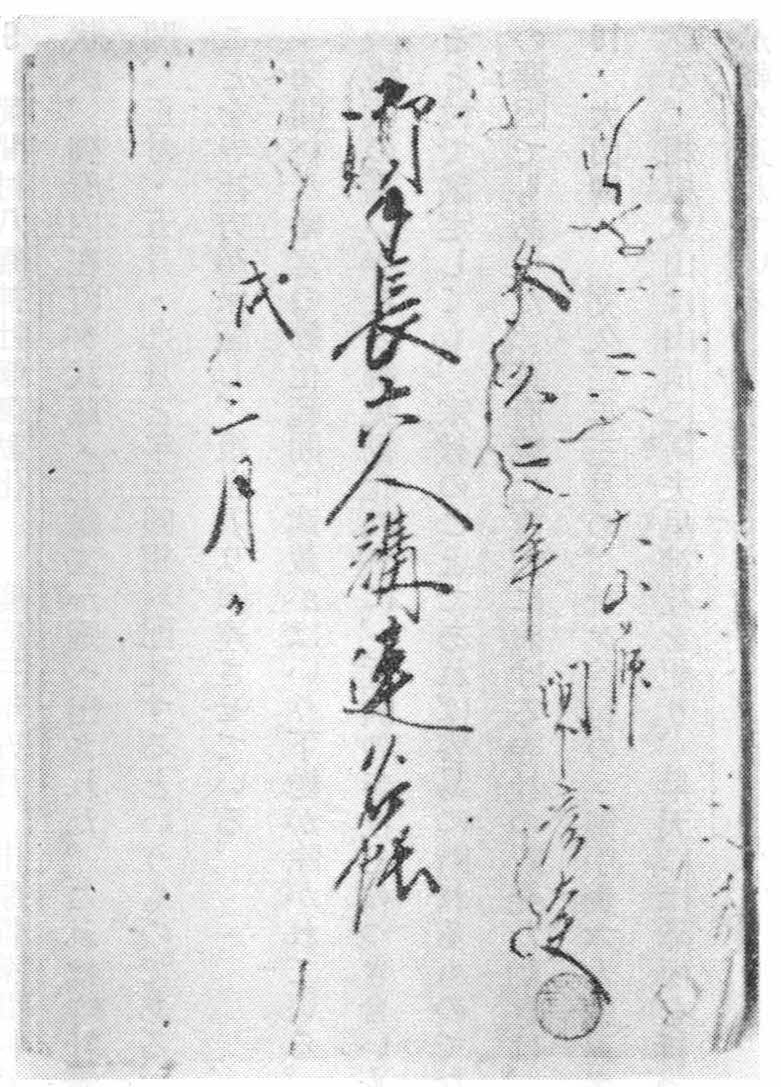

大山講連名帳(針ケ谷 小倉喜代巳家蔵)