明治維新の新政の基本方針は平田篤胤の国学の流れをくむ復古神道の考え方で、祭政一致を目ざし神祇官を最高とし太政官から独立せしめ神道を国教とする為の施策をとり慶応四年(一八六八)に神仏判然令を出し、明治四年(一八七一)社寺領の上知命令、神社の社格の制定を行い、寺院と共に神社の整理を行った。神社は近世においては各村の鎮守として、また同族、同地区の産土神(うぶすな)として祭られていたもので、その数も多くまたその祭神もみなその土地個有のものが多かったのであるが、この時は一村一社としてその祭神も日本書紀、古事記にあらわれる神でなければその神社を廃止するというので、多くの混乱が生じた。現在の祭神はすべてこの様に人為的に決定せられたもので、必ずしも古くから祭られていた神ではないのである。

例えば千代丸では熊野・御嶽・第六天の三社があったが面足神社ひとつとして合併した。この第六天というのは鴇谷(年代不明)立鳥(安永七年)などにもその名を刻んだ石宮があるが、仏教の三十三天のうちの第六天を、『日本書紀』の神世七代のうちの第六代の神の面足(おもだる)尊にあてた神仏習合の説によって神社名を決定したのであり、大津倉の大国主神社も現在は少彦名(すくなひこな)命、大已貴(おおむなつち)大神、事代(ことしろ)主神を祭神としているが、近世では甲(かぶと)大明神とよばれていたことが鶴岡松樹氏宅のふすまの下張り文書(明和四年)によって判明した。

明神(みょうじん)というのは神号で、名神(みょうじん)が年代も古く由緒のある神に対する尊称であるのに対し、名神ならざる神に対する一般的な尊称であるともいわれているが、この甲大明神はいかなる神名帳にもその名がない。「槻木観音堂縁起」(研究篇に所収)によると神仏習合の思想から産れ出でた神のようだが、現在の祭神は同様な神格をもつ国造りの神々をまつるものとして神祇官に届け出でたのである。刑部の総鎮守である刑部八重垣神社は今日でも天王(てんのう)様の方が知られている名だが、これは神仏習合の牛頭(ごず)天王を祭ったもので京都の祇薗(ぎおん)の八坂神社が著名であるが、神仏習合の代表的な神で、その名称が天皇に通ずるところからその廃止が強行せられ、全国的に八坂神社、八雲神社などと改称した。

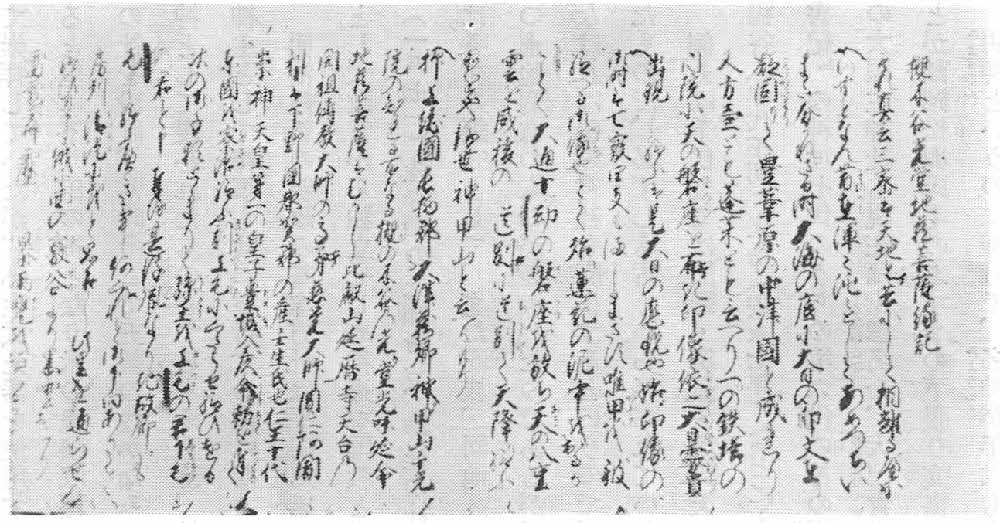

槻木観音堂縁起

牛頭天王は一名武塔天神、又の名を素盞鳴尊(すさのうのみこと)であるとする『備後国風土記』の佚文によって祭神が決定したのである。牛頭天王は疫病をふせぐ神でこれから疫病流行のきざしの見える夏の季節にそれを防ぐための祭を行い、他の多くの祭が春の初めと秋の終わりに行われるに対して一つの特色をもち、荒々しい御輿(みこし)振りが行われていた。月川にある新宮神社に残る木彫立像の神像はこの牛頭天王をあらわしているものと推測するが、貴重な長柄町最古の像というべきものではなかろうか。この神像がかつて大水に流され鴇谷まで行ったのにちなんで六月十三日正午に御こしは鴇谷天王森の橋のもとまで、盛大に神幸し、鴇谷刑部二ケ村の名主は乗馬にて随行し盛大な祭典が挙行せられていたが、明治五年で終ったのも新政府の新しい政策の結果であった。

高山の箱根神社の御神体が観音像であり、また船木の神社の御神体が聖真子権現であるという事は天台宗の山王一実神道の神である事を物語っている。焼失前の神像は僧体の座像であったというが、この様に神も仏も同一のものという古い信仰は明治新政府の法律のみでは律しきれず、なお近世以降、今も生きつづけている様に感ぜられる。各村(部落)の神社については、すでに旧村の概要のところで明治二十二年の実情が記されており、その祭神、祭日については『長柄の民俗』が細かく述べているのでこの項では省略する。