武士は、社会の指導者として、それにふさわしい文武の教養を求められた。そのため、藩で設立した教育機関として、藩学校があった。まづ藩主は、多くの家臣を従へて領内を治めるため、高度の学問を身につけなければならなかったので、儒学者や兵学者を招いて講義をさせ、重臣達にもこれを聴講させた。この考えから次第に一般の藩士にも学問を奨励し、武とともに文の教養をつむべきものとされていた。藩校は、始めには、漢学中心の私塾や家塾であったものが多く、規模も小さかったが、次第に整備充実され、一般藩士の為の学校としてその機能を果してきた。この外大きい藩や教育に熱心な藩では、領内の主な町に郷学校とよばれる学校を設け、武士の子弟だけでなく一般庶民の入学を許したところもあったが、この場合でも藩の監督や保護のもとに行なわれていたので官学的色彩が強く、一般庶民の為の寺子屋とは、その性質を異にしていたといえよう。

一方庶民(農・工・商)は、封建社会の身分制のもとにおける庶民なりの教養と日常生活に必要な限度の教育をうける必要があった。殊に江戸末期になるに従い、農業生産力が向上し、商品流通経済が発展するにつれて、日常生活に密着した「よみ、かき、そろばん」の知識や技能が要求されるようになり、庶民大衆層の教育機関として、寺子屋や私塾が発達してきたのである。

然し近世封建社会では、男女平等ではなく、女子は男子と同じような高い学問教養の必要はないものであり、女子は別としての教養をつませるべきであると考えられ、あまり高い教育はしないほうがよいと考えられてきた。このように身分差による教育のちがい、男女差による教育観のちがいという教育が二重の系統をなして成りたっていたことは、学制発布後の学校体系を構成する上に長く尾をひくことになるのである。然しながら、江戸時代から明治の初にかけて、藩校や寺子屋が普及し、教育が庶民の層にまで及んでいたことは、明治五年(一八七二)国民を対象として学校を設ける際、極めて重要な基礎をなしたものであり、日本近代教育の発展は、江戸時代の教育の基盤の上にはじめて成立したものとみることができよう。

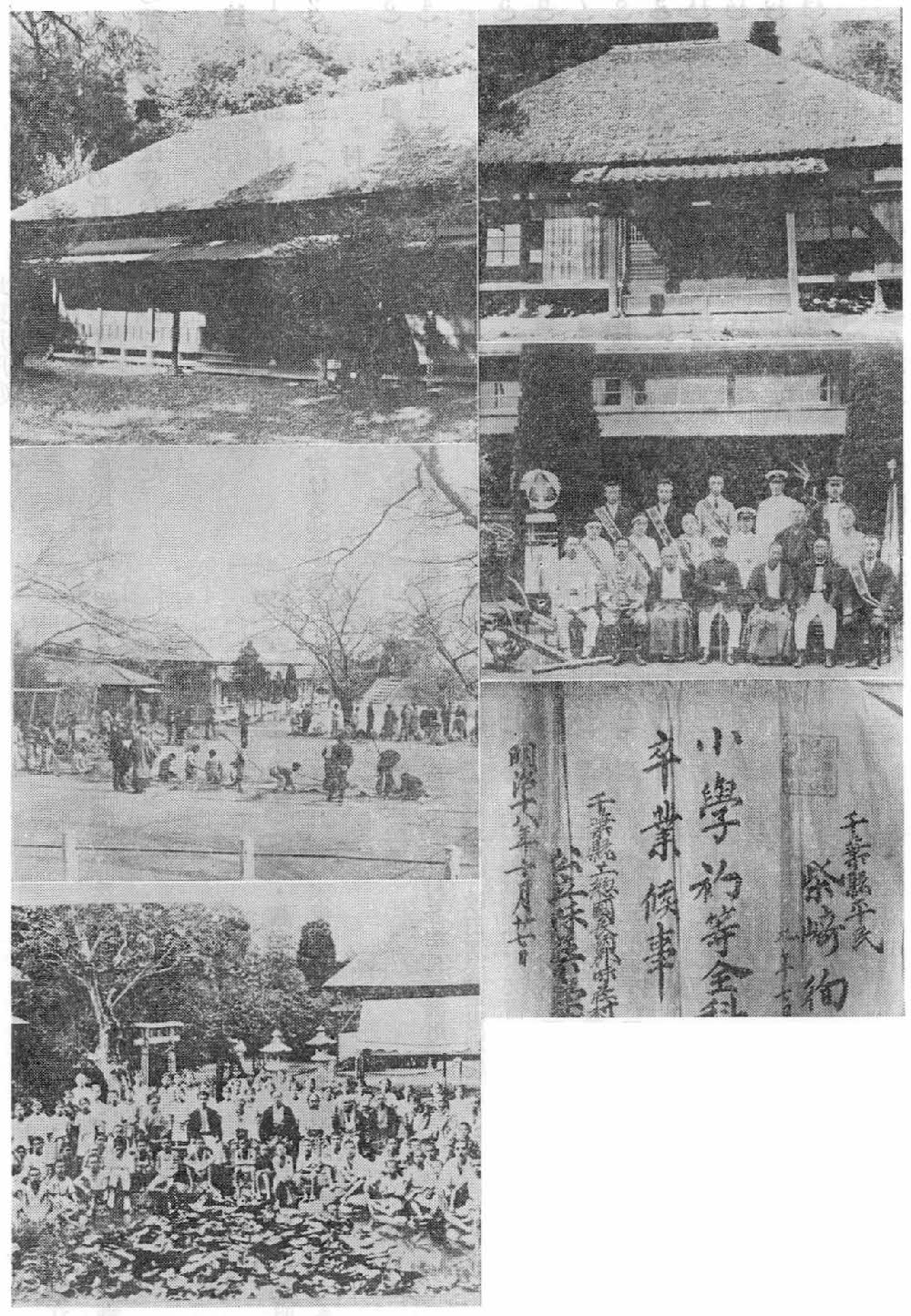

(左上)高山校々舎(三沢谷・雲頂院)

(左中)統合長柄尋常小学校・中央御真影奉安殿

(左下)林間学校(刑部・村上邸)大正15年

(右上)徳増校々舎(徳増・円覚寺)

(右中)日吉少年少女消防隊ポンプ購入記念

(右下)味庄校卒業証書