習字の手本は、千字文、村名、国尽などで、珠算は加減乗除に亘り実用的なものを練習させた。授業時間は、大体午前八時より午後四時頃で、休日は祝祭日を主とし、日曜日は、生徒の自由意志にまかせ、出席すれば、長男佐吉郎が代講した。机は生徒が持参するのを立てまえとしたが、備品もあったので強制はしなかった。月謝は金納であったが、額ははっきりしない。寄宿もできた、遠方の子弟は、白米と寝具を持参し寄宿した。寄宿生は夜二時間位授業を行った。この塾は、佐一郎の還暦の年に閉鎖した。

高吉佐一郎は、嘉永四年(一八五一)八月十五日、長柄郡千代丸村林太郎治の次男に生まれ、国府里村高吉佐衛門の養子となった。幼名泰助、佐一郎と改名、号を旭山といった。生来学問を好み、成長するに従い教育者になることを切望した。たまたま、顕本法華宗管長大僧正坂本日桓師が、若い頃、国府里村円満山広福寺第二六世住職として入山し後千葉郡生実村の本満寺に移っていることを知り、彼は同師を訪ね、学問修業の志を訴えたところ許されて入門することができた。以来ここで漢学及び経典について極めて厳格な指導をうけること数年更に韋庵岡本監輔について、漢詩の作詩及び作文の方法を学び、樋口逸斉に書道を学んだのである。明治四十三年二月二七日、門下生中の有力者が頌徳会を組織し、盛大なる感謝の会を催し頌徳文を呈して師の労をねぎらった。その後、昭和七年七月八十四才の長寿を全うして永眠した。

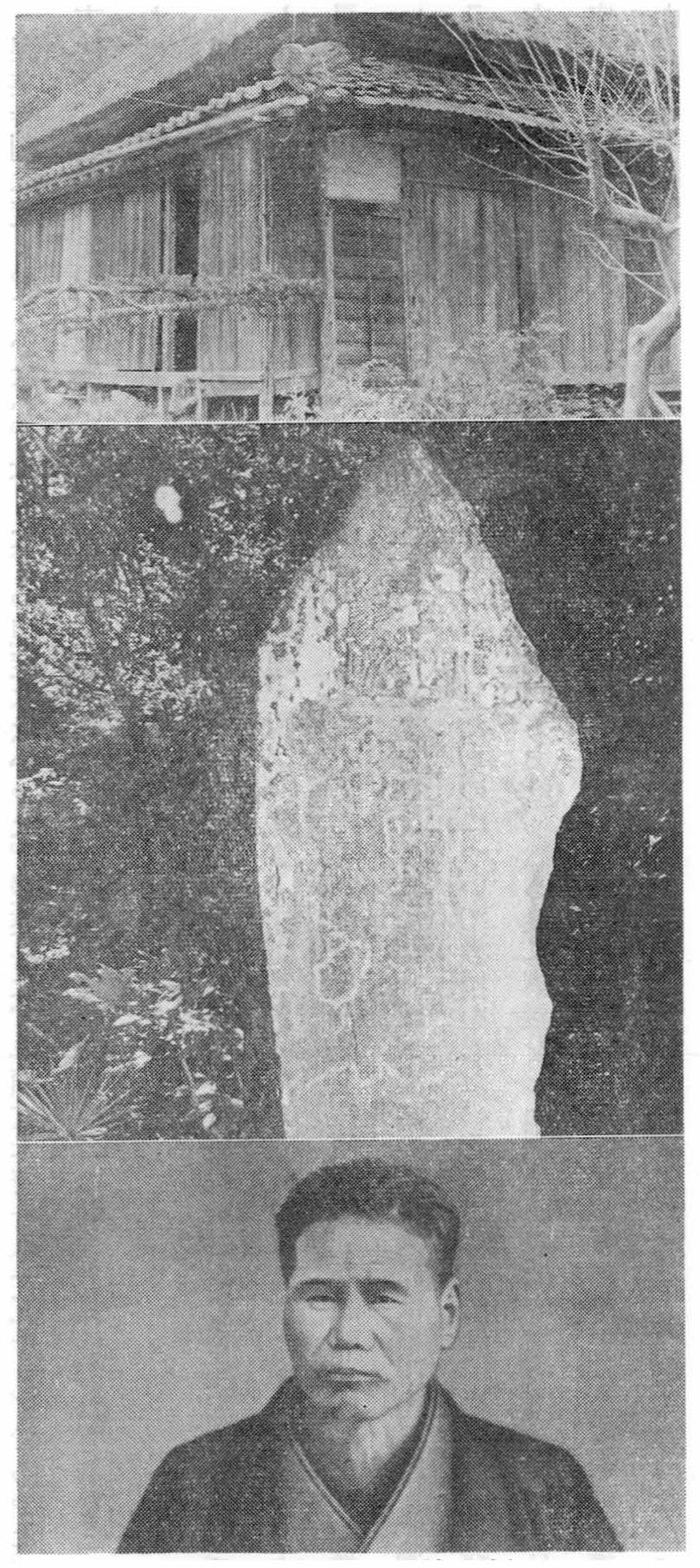

(上)励業学舎(味庄・柴崎宅内)

(中)先山翁頌徳碑(刑部・月輪寺境内)

(下)高吉佐一郎翁像