新統治者が先ず為すことは、統治者の権威を高めることであり、その多くは人倫の道を説いて教諭することから始まる。明治政府も、慶応四年三月権力を掌中に収めるとともに、次々と太政官布告を発した。

針ケ谷の小倉喜与巳家に明治三年四月、名主弥市が筆写した「御高札御条目写」がある。慶応四年に発せられた布告が、翌明治二年鶴舞藩知事により各村々へ通達され、更に明治三年四月には安川柳太郎が回村して高札を認めなおしている。このとき、刑部村組合の大部分の村々名主たちは、大津倉村に参集させられた。針ケ谷村では、名主惣平が出向いている。

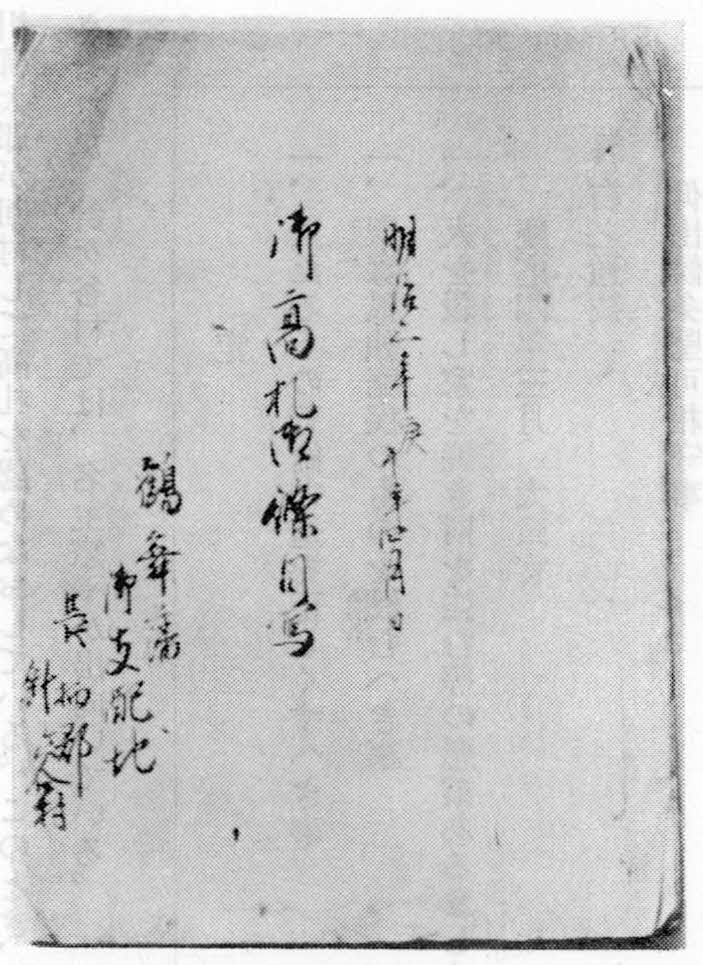

御高札御条目写(針ケ谷 小倉喜代巳家蔵)

定

一、人たるもの五倫之道を正しくすへき事

一、鰥寡(かんか)孤独廃疾のものを憫(あわれ)むへき事

一、人を殺し家を焼き財を盗む等の悪業あるましく事

慶応四年三月 太政官

右之通被

仰出候条堅可相守事

明治二年六月 鶴舞藩 知事

一、人たるもの五倫之道を正しくすへき事

一、鰥寡(かんか)孤独廃疾のものを憫(あわれ)むへき事

一、人を殺し家を焼き財を盗む等の悪業あるましく事

慶応四年三月 太政官

右之通被

仰出候条堅可相守事

明治二年六月 鶴舞藩 知事

この外様々な説諭や禁令が出されているが、要約すると切支丹宗門や徒党の禁などであり、江戸時代と少しも変わっていない。「士民共本国を脱走等いたし候儀」も固く差留めている。新時代の到来を思わせるものは、攘夷の禁だけである。「万国之公法を以、条約御履行被レ為レ在候ニ付、全国之人民叡意を奉戴し、心得違無レ之様被二仰出一候、自今以後、猥り外国人を殺害」したり、外国人に不心得の所業を働く者は、朝命にもとり国難を招くものであるから、その罪の軽重により士族といえど士籍を剥奪し、至当の曲刑に処するというものであった。主として士族に対する禁令であり、動乱中鳴りをひそめていた攘夷主義者が再び動き始めたことを示している。